中途採用者が一年で退職する理由とは?

原因と企業の対策を解説

公開日:2025.08.13

更新日:2026.01.01

「せっかく採用した中途社員が、一年も経たずに退職してしまった…」多くの採用担当者が、このような悩みを抱えています。

実は、中途採用者の早期離職は特別なことではなく、その背景には企業と個人の間の「ミスマッチ」という根深い原因が潜んでいます。

本記事では、中途採用者が一年で退職するリアルな実態と理由をデータと共に解き明かし、企業が直面するリスクから、具体的な防止策、さらには離職発生後の対応までを網羅的に解説します。

この記事を最後までお読みいただくことで、採用のミスマッチを未然に防ぎ、入社した人材が長く活躍してくれる組織作りのヒントを得られるはずです。

ぜひ貴社の採用活動と組織力強化にお役立てください。

中途採用者が一年で退職する実態と傾向

厚生労働省が公表した「令和5年雇用動向調査結果」によると、令和5年の1月1日の常用労働者に占める離職者の割合(離職率)は15.4%でした。新規学卒者の3年以内離職率が注目されがちですが、実は中途採用者(転職入職者)の離職率も決して低くはありません。

企業規模別に見ると、一般的に中小企業の方が大企業よりも離職率が高い傾向にあります。これは、教育研修制度やキャリアパスの多様性、労働条件などの面で、大企業に比べて整備が追いついていないケースがあるためと考えられます。

また、業界別では、宿泊・飲食サービス業や生活関連サービス・娯楽業などで離職率が高くなる傾向が見られます。年代別では、キャリア形成の初期段階にある20代の若手層だけでなく、即戦力として期待される30代、40代でも早期離職は発生しており、特定の年代に限った問題ではないことがわかります。

こうした統計データは、中途採用者の早期離職が、個々の企業の特殊な問題ではなく、社会全体で向き合うべき構造的な課題であることを示唆しています。採用担当者としては、この実態を冷静に受け止め、自社だけの問題と捉えずに原因を分析することが重要です。

※参考:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果」

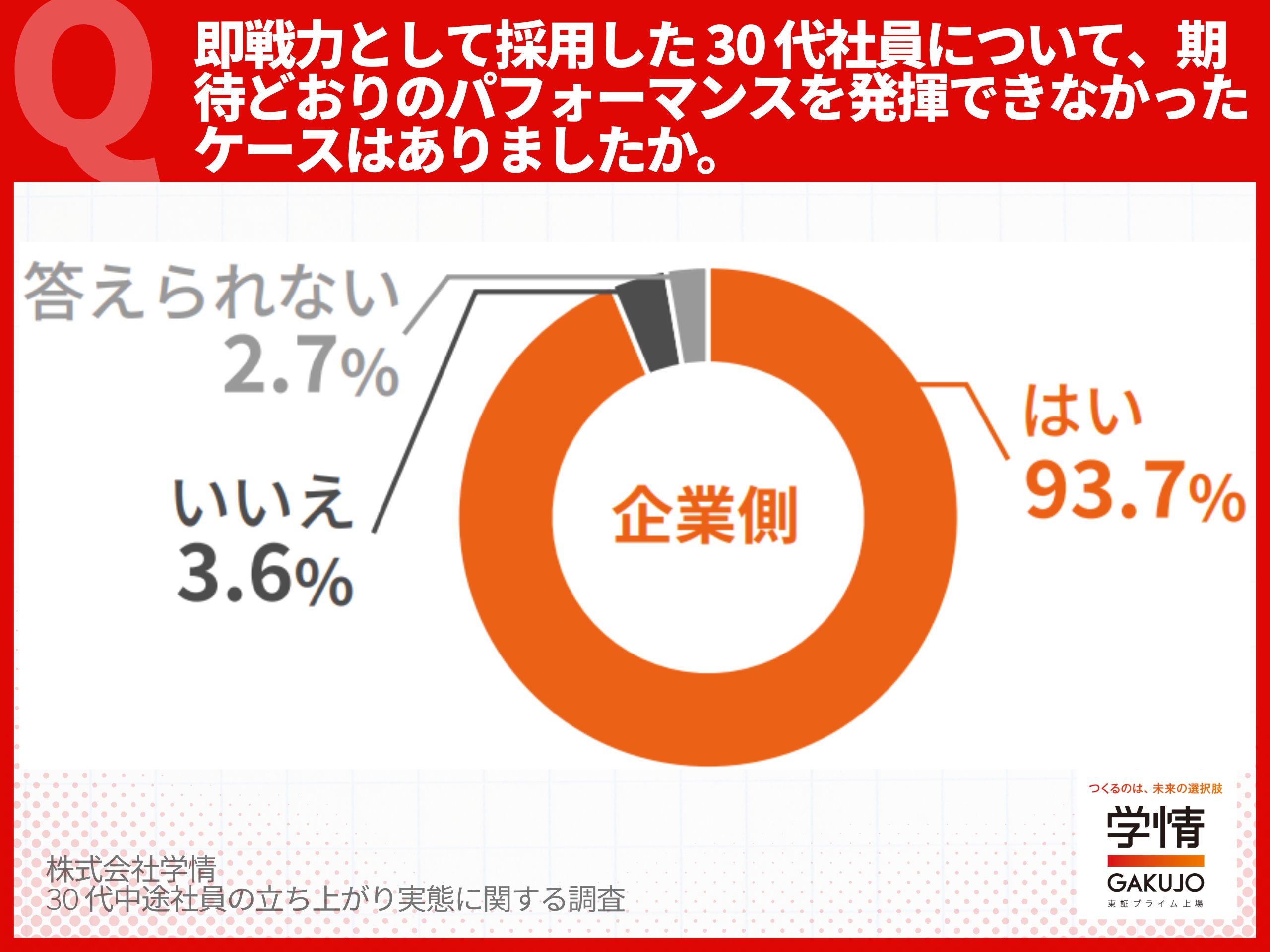

9割以上の企業が経験する「即戦力ギャップ」の実態

学情が30代の中途採用を行った企業を対象に実施した調査では、実に93.7%もの企業が「即戦力として採用した社員が、期待どおりのパフォーマンスを発揮できなかった経験がある」と回答しています。

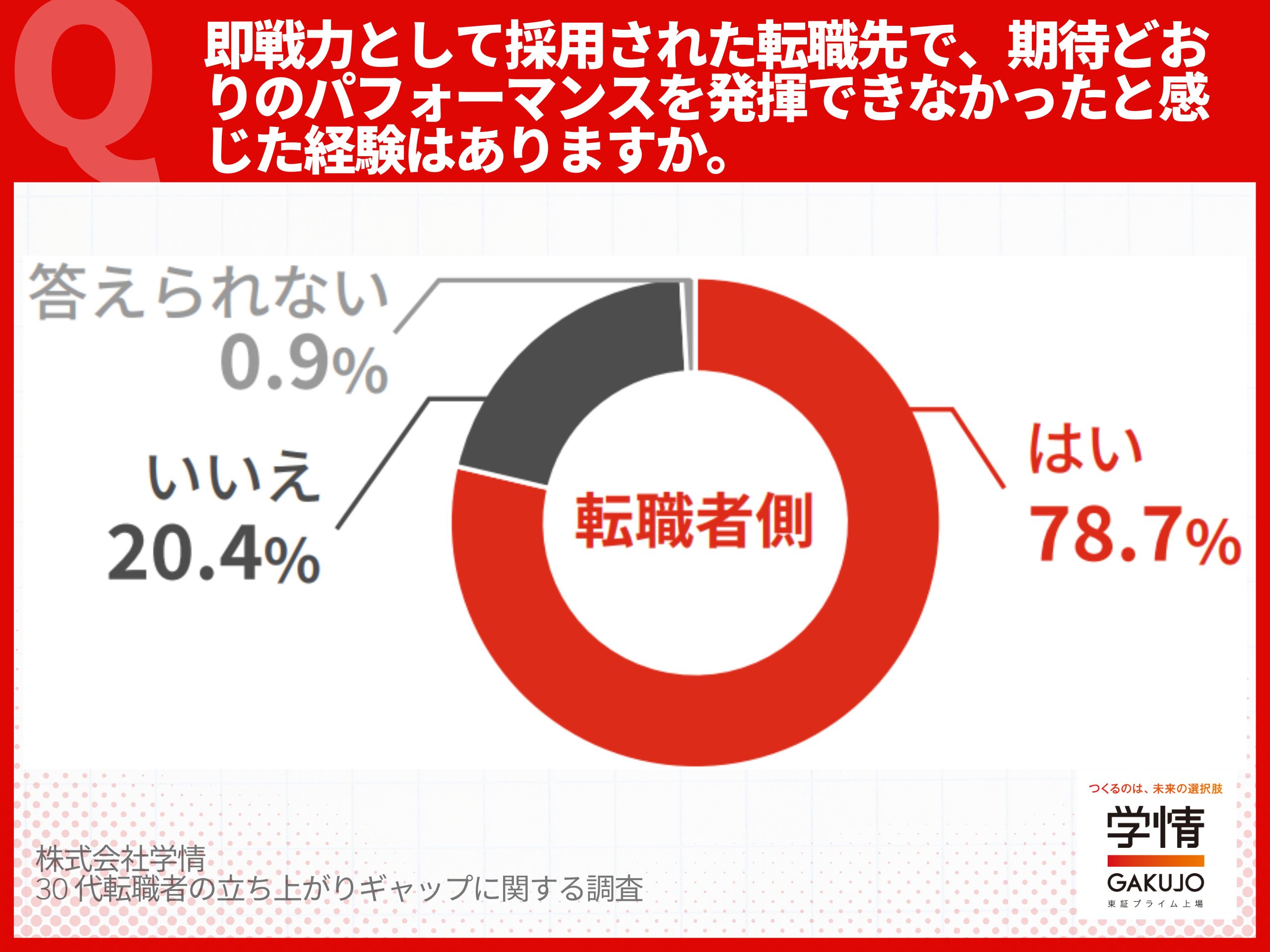

さらにこの問題は、転職者側も78.7%が「転職先で期待どおりのパフォーマンスを発揮できなかった」と感じていることからも分かる通り、企業と転職者双方にとって不幸な「ミスマッチ(=即戦力ギャップ)」であることが明らかになっています。

このように、中途採用者の早期離職やパフォーマンス不全は、ほとんどの企業が直面しうる普遍的な課題なのです。

中途採用者が一年で退職する主な理由

ここでは、中途採用者が一年という短期間で退職を決意する主な理由を、5つのカテゴリーに分けて具体的に掘り下げていきます。

職場環境から仕事内容、キャリア、待遇、そして個人的な事情まで、多岐にわたる要因を理解することが、効果的な対策の第一歩となります。

職場環境や人間関係によるミスマッチ

入社前に抱いていたイメージと、実際の職場の雰囲気や文化が大きく異なる「カルチャーショック」は、早期離職の最大の要因の一つです。

特に、独自の価値観や暗黙のルールが根付いている職場では、中途採用者が孤立感を深めやすくなります。

また、上司や同僚とのコミュニケーションが円滑に進まない、チーム内での連携が取れていないといった人間関係の問題も深刻です。質問や相談がしにくい環境は、業務のキャッチアップを妨げ、心理的なストレスを増大させます。

仕事内容と期待の不一致

求人票や面接で聞いていた業務内容と、実際に任される仕事が違うという「業務内容のギャップ」も、退職の引き金となります。

例えば、より裁量権のある仕事を期待していたのに、実際は定型的な作業ばかりだった、というケースは少なくありません。

配属先や具体的な業務分担が入社直前まで不透明であることも、候補者の不信感を招きます。自身のスキルや経験が活かせないと感じた時、社員のモチベーションは大きく低下してしまうのです。

キャリアパスや成長実感の不足

この会社で働き続けても、自分の望むキャリアを築けないと感じることも、離職の大きな動機です。

昇進や昇格の基準が曖昧であったり、目標となるロールモデルがいなかったりすると、将来の展望を描くことが難しくなります。

また、日々の業務に追われ、新しいスキルを学ぶ機会や体系的な研修が提供されない環境では、「成長が実感できない」という焦りが生まれます。自身の市場価値を高めたいと考える優秀な人材ほど、成長機会の乏しさには敏感です。

処遇・待遇面の不満

給与や賞与、福利厚生といった待遇面が、入社前に期待していた水準に達していないケースも、不満の種となります。

特に、残業時間や休日出勤の実態が想定と異なり、ワークライフバランスが著しく損なわれる場合、退職の決断に直結します。

条件面は生活に直接影響するため、企業側が正確な情報を提供し、候補者の期待値を適切にコントロールすることが不可欠です。

その他の個人的事情

本人のキャリア志向の変化や、結婚・出産・介護といったライフステージの変化も、退職理由となり得ます。

また、家族の転勤や自身の健康問題など、予測が難しい個人的な事情で退職を選択せざるを得ない場合もあります。

これらは企業側の努力だけではコントロールが難しい側面もありますが、柔軟な働き方を認める制度などを整備することで、離職を防げる可能性もあります。

中途採用者が一年で退職することによる企業への影響

中途採用者の早期離職は、単に「一人の社員が辞める」という事象に留まりません。

採用コストの損失はもちろん、既存社員の士気や組織全体の生産性、さらには企業ブランドに至るまで、多岐にわたる深刻な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、企業が直面する4つの具体的なリスクを解説します。

採用コストの損失

一人の社員を採用するには、求人広告費や人材紹介会社への成功報酬、採用担当者の人件費など、多額のコストがかかっています。

さらに、入社後の研修や教育にかかる費用も無視できません。

社員が一年で退職してしまうと、これらの投資が全く回収できないまま、再び同じポジションのために採用コストを投じる必要が出てきます。これは、企業の財務に直接的な打撃を与える、非常に大きな損失です。

組織活力・チームワークへの悪影響

一人の離職者が出ると、その穴を埋めるために既存社員の業務負担が増加します。

特に、人手不足のチームでは、残されたメンバーの心身への負担は計り知れません。

離職が続くと、「この会社は何か問題があるのではないか」「自分も辞めた方が良いのではないか」といった不安が組織全体に広がり、社員のエンゲージメントや士気の低下を招きます。結果として、チームワークが乱れ、生産性の低下につながる悪循環に陥るのです。

ブランドや外部評価への影響

現代では、企業の口コミサイトやSNSを通じて、元社員や現役社員の声が簡単に拡散されます。

「社員がすぐに辞める会社」という評判が広まれば、企業のブランドイメージは大きく損なわれます。

このようなネガティブな評判は、新たな人材を採用する際の大きな障壁となります。優秀な人材ほど、企業の評判を重視する傾向にあるため、採用競争力の低下は避けられません。

ノウハウ・知見の流出

退職する社員が持っていた業務上のノウハウや専門知識、顧客との関係性といった無形の資産も、離職と同時に失われます。

特に、即戦力として採用した中途社員が持つ高度なスキルや貴重な経験が社内に蓄積される前に流出してしまうのは、企業にとって大きな痛手です。

組織としての知識や経験の蓄積が途絶え、長期的な成長が阻害される可能性があります。

中途採用者が一年で退職する根本要因

なぜ早期離職は繰り返されるのでしょうか。その根本原因は、退職者個人の問題だけでなく、企業の採用プロセスや受け入れ体制に潜んでいるケースが少なくありません。

ここでは、企業側で見直すべき3つの根本的な課題を分析し、問題の核心に迫ります。

入社前の情報提供・期待値調整不足

早期離職の最大の原因である「ミスマッチ」は、多くの場合、入社前の段階で生まれています。

企業側が採用したい一心で、仕事の良い側面ばかりを強調し、厳しい面やネガティブな情報を十分に伝えないケースが後を絶ちません。

これにより、候補者は過度な期待を抱いて入社し、入社後に「こんなはずではなかった」という大きなギャップを感じることになります。期待値のコントロールは、採用活動における企業の重要な責任です。

定着施策・オンボーディング体制の不備

採用は、内定を出したら終わりではありません。入社後の社員がスムーズに組織に馴染み、早期に活躍できるよう支援する「オンボーディング」の仕組みが不可欠です。

しかし、多くの企業では、入社後のフォローが現場任せになっており、体系的なサポートが提供されていません。

中途採用者は即戦力と見なされ、放置されがちですが、新しい環境での孤立感や不安を解消するための定期的な面談やサポート体制がなければ、定着はおろか、本来のパフォーマンスを発揮することも困難です。

マネジメント・コミュニケーションの課題

配属先の上司や同僚との関係性は、社員の定着を左右する極めて重要な要素です。

しかし、マネジメント層が中途採用者の受け入れに関する適切なトレーニングを受けていない、あるいはチーム内のコミュニケーションが活性化していない場合、関係構築はうまくいきません。

特に、上司が部下のキャリア相談に乗らなかったり、適切なフィードバックを与えなかったりする環境では、社員は自身の成長や貢献を実感できず、エンゲージメントが低下してしまいます。

中途採用者が一年で退職しないための対策

早期離職を防ぐためには、問題の根本要因に直接アプローチする体系的な対策が不可欠です。

求人情報の出し方から採用プロセス、そして入社後の定着支援に至るまで、企業が今すぐ取り組むべき具体的な防止策を5つの視点から詳しく解説します。

誇張のない求人情報の提供

求人情報には、仕事の魅力だけでなく、厳しさや大変な面も含めて、ありのままを記載することが重要です。

具体的な業務内容、一日の流れ、チームの構成、期待される役割などを詳細に記述することで、候補者は自身が働く姿をリアルに想像できます。

良い情報も悪い情報もオープンにすることが、入社後のギャップを最小限に抑え、誠実な企業姿勢として候補者からの信頼を得る第一歩です。

採用プロセスの最適化

まず、どのような人材が必要かを明確にする「ペルソナ設計」を行い、ターゲットに合った母集団を形成することが重要です。

面接では、候補者のスキルや経験を確認するだけでなく、企業文化や価値観との相性(カルチャーフィット)を慎重に見極める必要があります。

また、配属予定先の直属の上司やメンバーに選考へ参加してもらい、現場のリアルな情報を共有する場を設けることも効果的です。これにより、候補者は入社後の人間関係や業務内容を具体的にイメージでき、双方向のミスマッチを防げます。

入社後オンボーディングと定着支援

入社後の1〜3ヶ月は、社員の定着を左右する非常に重要な期間です。この期間に、人事担当者や上司が定期的な1on1面談を実施し、悩みや不安を早期にキャッチアップする仕組みを構築しましょう。

また、業務に早く慣れるための体系的な研修やOJTプログラムの設計も不可欠です。

年齢の近い先輩社員が相談役となる「メンター制度」の導入や、社員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を可視化するサーベイの実施も、定着率向上に大きく貢献します。

キャリアパスや評価・成長の見える化

社員が自社で働き続ける未来を描けるよう、キャリアパスを明確に提示することが求められます。

どのようなスキルを身につければ、どのようなポジションに就けるのか、昇進・昇格の基準を具体的に示しましょう。

また、公正で透明性の高い評価制度を整え、定期的なフィードバックを通じて社員の成長を支援する姿勢を示すことも重要です。資格取得支援制度や研修機会を充実させることで、成長意欲の高い社員の満足度を高めることができます。

職場環境・労働条件の見直し

長時間労働の是正や、テレワーク、フレックスタイム制度といった柔軟な働き方の導入は、ワークライフバランスを重視する現代の働き手にとって大きな魅力です。

また、社内コミュニケーションを活性化させるためのイベントやツールを導入し、風通しの良い人間関係を築く努力も必要です。

社員が心身ともに健康で、安心して長く働ける環境を整備することが、離職率低下の根本的な解決策となります。

中途採用者が一年で退職したケースへの対応ポイント

残念ながら早期離職が発生してしまった場合、その経験を次に活かすための適切な対応が求められます。

単に事後処理で終わらせず、組織の課題として捉え直すことが重要です。ここでは、退職発生後の具体的なアクションと、再発防止に向けた4つのポイントを解説します。

退職者の本音把握と分析

退職者との最終面談(退職面談)は、組織の課題を明らかにするための貴重な機会です。

建前ではない「本音の退職理由」を深掘りしてヒアリングしましょう。

可能であれば、利害関係の少ない人事担当者が面談を行うなど、話しやすい雰囲気を作ることが重要です。得られた意見は個人の問題として片付けず、複数の退職者の意見を分析し、組織に共通する課題を抽出します。エンゲージメントサーベイなどを活用し、潜在的な不満をデータで把握することも有効です。

採用・配属プロセスの見直し

ヒアリングや分析で明らかになった課題をもとに、自社の採用プロセスを振り返ります。

採用基準は適切だったか、面接での情報提供に不足はなかったか、候補者の期待値を不用意に上げてしまっていなかったか、などを検証します。

また、入社後の受け入れ体制やオンボーディングプログラムに不備がなかったかも重要なチェックポイントです。現場任せにせず、会社として一貫したサポートができていたかを見直しましょう。

再発防止策の現場へのフィードバック

分析結果や改善策は、経営層や関連部署のマネージャーに必ず報告し、組織全体の問題として共有することが不可欠です。

なぜ離職が起きたのか、今後どのような対策を講じるのかを具体的に伝え、現場レベルでのアクションにつなげてもらいます。

「採用は人事の仕事」ではなく、全部門が協力して取り組むべき課題であるという意識を醸成することが、再発防止の鍵となります。

チームへのフォローアップ

離職者が出たチームのメンバーは、業務負担の増加や将来への不安など、少なからず動揺しています。

マネージャーはチームメンバーと面談の機会を設け、状況を丁寧に説明し、不安や懸念に耳を傾けるなど、手厚いケアを心がけましょう。

チームの士気を維持し、新たな離職の連鎖を防ぐためにも、残された社員へのフォローは極めて重要です。

中途採用者の退職に関するよくある質問(企業採用担当者向け)

採用担当者の皆様からは、早期離職に関して多くの具体的な質問が寄せられます。

ここでは、特に頻繁に挙がる3つの質問を取り上げ、それぞれのケースにおける考え方や対応のヒントをQ&A形式で解説します。

「短期離職」の応募者は今後採用すべきか?

短期離職の経歴があるからといって、一律に不採用と判断するのは早計です。重要なのは、その「理由」です。

面接では、退職理由を深掘りし、他責にしていないか、課題解決のために自身がどのような行動をしたか、そしてその経験から何を学び、次にどう活かしたいと考えているかを確認しましょう。

やむを得ない理由であったり、本人なりに深く内省し、明確なキャリアビジョンを持っている場合は、むしろ高い成長意欲を持つ人材である可能性もあります。過去の経歴だけでなく、未来へのポテンシャルを見極める視点が重要です。

早期退職が多発する部門は何を見直すべきか?

特定の部門で早期退職が続いている場合、その部門のマネジメントや職場環境に根本的な問題が潜んでいる可能性が高いです。

まずは、当該部門のマネージャーへのヒアリングや、所属メンバーへの匿名アンケートなどを実施し、課題を特定しましょう。

考えられる原因としては、「マネージャーのコミュニケーションスタイル」「過度な業務負担」「閉鎖的な人間関係」「キャリア成長の機会不足」などが挙げられます。原因に応じて、マネジメント研修の実施や、業務プロセスの見直し、チームビルディング施策などを検討する必要があります。

退職者の割合が高い場合の社外対策は?

離職率が高いという事実を隠すのではなく、むしろオープンにし、課題解決に真摯に取り組んでいる姿勢を社外にアピールすることが有効な場合があります。

採用サイトや面接の場で、「過去には離職率の高さという課題がありましたが、現在、働きがいのある環境を作るために、このような改善策を実行しています」と具体的に説明することで、誠実な企業であるという印象を与えられます。

求職者は、完璧な企業ではなく、課題に対して誠実に向き合い、改善しようと努力している企業を評価する傾向にあります。

中途採用者の早期離職の改善事例

ここでは、採用エージェントとの連携を通じて、採用のミスマッチを減らし、定着率の向上に成功した企業の事例をご紹介します。

スタートライングループ株式会社様

障がい者雇用支援を手がける同社では、事業の専門性が高いがゆえに、候補者との相互理解が採用の鍵でした。

そこで、学情のキャリアアドバイザーが、企業の事業内容やビジョン、仕事のやりがいといった深い部分までを事前に候補者へ丁寧に共有しました。

その結果、企業の理念に共感し、事業への理解度が高い、質の高い候補者からの応募が増加。入社後のギャップが少ないため、定着率も大幅に向上し、採用活動の質の改善につながりました。

※参考:株式会社学情「スタートライングループ株式会社様|費用と手間の無駄を省いて、2年間で約20人の採用を実現。」

株式会社シナプスイノベーション様

生産管理システムの開発を行う同社は、候補者が入社後の活躍イメージを具体的に持てるかどうかが課題でした。

学情のエージェントは、単に選考プロセスを仲介するだけでなく、候補者一人ひとりと向き合い、入社後にどのようなキャリアを築けるのか、どのように活躍できるのかという具体的なイメージを持たせることに注力しました。

この丁寧な期待値調整により、候補者は納得感を持って入社を決意。結果として、内定承諾率の向上はもちろん、入社後の定着率も非常に高い水準を実現しました。

※参考:株式会社学情「株式会社シナプスイノベーション様|採用ニーズ・ターゲット層を深く理解してくれ、2年で20人の採用を可能に。」

ミスマッチを防ぎ、定着につなげる採用を

中途採用者の早期離職は、多くの企業が直面する根深い課題です。その根本原因は、多くの場合、入社前に生じる「期待値のズレ」と、入社後の「サポート不足」に起因するミスマッチにあります。この問題は、採用コストの損失や組織の士気低下など、企業経営に深刻なダメージを与えかねません。

この課題を克服するためには、採用活動の段階で、仕事の良い面も悪い面も包み隠さず伝え、候補者の期待値を適切に調整することが不可欠です。そして、採用をゴールとせず、入社後の社員がスムーズに組織に溶け込み、安心して能力を発揮できるための「オンボーディング」という継続的な支援体制を構築しなければなりません。

早期離職は、退職者個人と企業、双方にとって不幸な結果です。本記事でご紹介した原因分析や対策を参考に、ぜひ貴社の採用・定着戦略を見直し、全ての社員が長く活躍できる組織作りを目指してください。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。