入社後の早期離職を課題に抱える企業は少なくありません。そこで今回は、早期離職を事前に防ぎ、就業定着率を上げるためのポイントをご紹介します。

早期離職につながる原因のひとつとして考えられるのは、採用ミスマッチです。採用ミスマッチとは、会社側と求職者において認識のズレが生じ、双方の要望や条件が合致していない状態のことを指します。

本記事では、採用ミスマッチが起きる原因を詳しく解説。厚生労働省の調査をもとに採用ミスマッチの実態も紹介するので、近年はどのような傾向があるのかをチェックしてみてください。

また、採用ミスマッチによる早期離職を防ぐには、入社前だけでなく、内定後も継続的にフォローすることも大切です。今後の対策に役立ててください。

採用ミスマッチの実態とは

厚生労働省の「令和3年雇用動向調査結果の概要」のデータによると、転職入職者が前職を辞めた個人的理由のうち、男女ともに「職場の人間関係が好ましくなかった」や「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」など、「労働環境に関する理由」が多かったことがわかっています(※その他の個人的理由を除く)。

| 転職入職者が前職を辞めた個人的理由 | 男性 | 女性 |

| 仕事の内容に興味を持てなかった | 5.0% | 3.8% |

| 能力・個性・資格を生かせなかった | 4.3% | 4.8% |

| 職場の人間関係が好ましくなかった | 8.1% | 9.6% |

| 会社の将来が不安だった | 6.3% | 4.5% |

| 給料等収入が少なかった | 7.7% | 7.1% |

| 労働時間、休日等の労働条件が悪かった | 8.0% | 10.1% |

| 結婚 | 0.5% | 2.2% |

| 出産・育児 | 0.1% | 2.1% |

| 介護・看護 | 0.7% | 1.5% |

| その他の個人的理由 | 19.1% | 24.6% |

※出典:厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」

特に近年は、ワーク・ライフ・バランスを重視する人が増えています。入社後に仕事とプライベートのバランスが取れないと感じ、離職を決断する人も少なくないのが現状です。

就活生の中にも、就職後の採用ミスマッチに不安を感じている人が多いようです。「2026年卒学生の就職意識調査(ミスマッチ)2025年1月版」によると、「就職において、ミスマッチへの不安はありますか?」の問いに対し、「とても不安がある」「やや不安がある」と回答した就活生は7割以上を占めていました。

| 就職において、ミスマッチへの不安はありますか? | 割合 |

| とても不安がある | 39.6% |

| やや不安がある | 35.1% |

| どちらとも言えない | 12.5% |

| あまり不安はない | 6.4% |

| 不安はない | 6.4% |

採用ミスマッチに不安を感じている就活生からは、「実際に配属される部署や、上司や先輩の雰囲気によって、働く環境は変わると思う」「働いてみないと分からないこともあると思う」などの声が寄せられています。

また、就活生はミスマッチを防ぐために、就職活動をする上で「働き方(休日休暇・労働時間)」「福利厚生」「会社の雰囲気・カルチャー」などを重視する傾向があるようです。

| ミスマッチを防ぐために重視したい項目 | 割合 |

| 働き方(休日休暇・労働時間) | 70.0% |

| 福利厚生 | 52.7% |

| 会社の雰囲気・カルチャー | 51.4% |

| 仕事内容・配属先 | 47.9% |

| 勤務先・転勤の有無 | 44.1% |

| キャリア形成に関する制度(異動・昇進など) | 38.7% |

就活生からは、「長く働きたいと考えているので、心身ともに健康で働き続けるために働き方を重視したい」「親や兄弟といった社会人の先輩から、福利厚生は重視すべきと教わった」「職場の雰囲気が合わない会社では、働き続けることができないと思う」などの声が寄せられています。

※出典:株式会社学情「2026年卒学生の就職意識調査(ミスマッチ)2025年1月版」

新卒の採用ミスマッチが起こる6つの要因

まずは新卒採用におけるミスマッチ要因です。新卒は社会人経験がない分、企業の実態や仕事のイメージに対して認識のズレが生じやすいのが特徴です。

企業としては、内定承諾から入社までの長期的なフォローや、現実をしっかり伝える姿勢が欠かせません。

内定から入社までのフォローの不足

新卒採用では、内定後から入社まで数か月~半年以上の期間が空くことも珍しくありません。この間のフォローが少ないと、学生は不安を抱えやすく、他社に流れてしまうリスクが高まります。

さらに入社後も研修やメンター制度などが不十分だと、「聞いていた話と違う」という不信感や業務への戸惑いが募り、定着率が下がる要因にもなります。

ネガティブ情報の伝達不足

求人票やSNSで企業の魅力を積極的にアピールする一方で、ネガティブな側面を一切伝えないと入社後のギャップを大きくしてしまいます。

たとえば、実際には残業が多いのに「残業はほとんどない」と表現した場合、学生が「聞いていた話と違う」と早期離職を選択する可能性が高まります。あえて課題も共有することで、採用ミスマッチを未然に防ぐことが重要です。

配属部署との適正のズレ

新卒の場合、本人の希望や性格、得意分野を把握しきれないまま部署を決定すると、「やりたい仕事」と「実際の業務」の落差による不満が生じやすくなります。

せっかく入社した新人が適性を発揮できない職場に配属されると、成果も出にくくモチベーションが下がる一方です。研修中の観察や定期的な面談を通じて、適正部署を慎重に見極めましょう。

組織文化と価値観の相違

年功序列が根強い企業に「早期に成果を評価されたい」学生が入社すると、不満が募りやすいように、組織文化と新人の価値観が噛み合わないケースは少なくありません。

新卒は企業文化を実感する機会が限られるため、「想像と違った」「雰囲気が合わない」と感じると早期退職に至るリスクが高まります。会社説明会やインターンで社風を具体的に知ってもらう工夫が必要です。

新卒社員が働くイメージを持てていない

採用スケジュールの早期化により、業界研究や自己分析を十分に行わずに就職活動を進める学生が増えています。具体的な業務イメージを描けていないと、入社後に「実際の仕事が想定外」となり、ミスマッチを感じるケースが多発します。

そこで、現場社員との座談会や一日の業務フロー説明を行い、よりリアルな仕事理解を促すことが大切です。

学歴や印象など表面的な評価にとらわれている

就活生が面接で自身の能力を誇張したり、学歴や第一印象ばかりが評価基準になると、入社後に「思ったほど実務能力がない」事態が起こりやすいです。コミュニケーション力や責任感などのソフトスキルは、学歴や資格だけで判断しきれません。コンピテンシー診断やグループワーク等を取り入れ、多面的に候補者を見極める工夫が不可欠です。

中途の採用ミスマッチが起こる4つの要因

次に中途採用におけるミスマッチ要因です。前職でのスキル・経験を高く評価して採用するケースが多い一方で、企業との相性や入社後サポートの不足により期待通りに活躍できず、早期離職に至るリスクがあります。

企業ニーズと候補者スキルのズレ

中途採用では、即戦力を期待して入社させたものの、実務スキルが追いつかず企業側の要求水準を満たせないケースが顕在化しがちです。とくに要件定義が曖昧なまま漠然と「経験者歓迎」で募集すると、社内ニーズと実際のスキルが食い違うリスクが高まります。具体的な成果や数値を面接で深堀りし、リファレンスチェックなどを活用してスキルを正しく把握しましょう。

社風や企業文化とのズレ

中途入社者は前職での経験を活かそうとしますが、既存の社風や仕事の進め方と折り合いがつかない場合、ストレスが蓄積しやすくなります。

たとえば、トップダウン型の企業からボトムアップ文化の職場へ移った際、意思決定のスピード感やコミュニケーションに差が生じることも。オンボーディングによるアンラーニングや、組織全体での受け入れ態勢づくりが欠かせません。

任せる仕事や役割が曖昧

欠員補充や業務拡大のタイミングで中途社員を確保したものの、「具体的にどのポジションで何を担うか」が曖昧なまま入社してもらうと、本人が困惑し即戦力になりにくいです。

入社後に「任せたい仕事が定まらない」「評価基準が不透明」といった状況が続くと、不満を抱えたまま退職に至るケースが増えます。ジョブディスクリプションを明確にし、期待役割を共有することが肝要です。

オンボーディング施策など入社後フォローの不足

社会人経験がある分「すぐに戦力になる」と期待してしまいがちですが、中途社員も社内のルールや人間関係を把握するには時間が必要です。入社後のフォローを怠ると、組織文化に馴染めず孤立してしまい、結果として早期退職やパフォーマンス低下につながります。

定期的な面談やメンター制度などのオンボーディング施策によって、中途社員が現場で活躍しやすい環境を整えましょう。

採用ミスマッチによる企業への影響

採用ミスマッチによる早期離職者が増えると、企業側は人材不足に陥る可能性があります。しかし、採用ミスマッチによる影響は人材不足だけではありません。早期離職者が増えることによる企業への影響は大きいため、定着率を上げる対策が必要です。

既存従業員のモチベーション低下

ミスマッチが原因で早期離職者が出た場合、ほかの従業員にも影響をおよぼします。新人の教育は、既存の従業員が担当します。離職者が出る度に新たな人材を採用すると、その都度教育し直さなければなりません。

従業員は、新人を教育するために通常の業務に充てるべき時間を取られます。いくら教育しても早期離職が続くようであれば、自社のノウハウが蓄積されないだけでなく、従業員のモチベーション低下につながる可能性があります。

企業のブランドイメージの低下

企業イメージは自社のブランド力を高めるとともに、売上や採用活動にも影響を与えます。ミスマッチによる早期離職者が増えると、「社内に何か問題があるのではないか?」と社外から疑問視されてしまうケースも。結果として、企業イメージの低下につながりかねません。

また、早期離職者が転職サイトや口コミサイトなどに、自社のネガティブな書き込みをするリスクもあるので注意が必要です。自社のネガティブな情報が拡散されれば、企業イメージの低下に加え、今後の採用活動にも悪影響を与えるでしょう。

採用コストがかさむ

従業員の採用から離職までには、人件費や教育費などのさまざまなコストが発生します。ミスマッチによる早期離職者が出ると、それまでにかかったさまざまなコストが無駄になります。

欠員を補充するためには、新たな採用コストも必要です。早期退職による入退職が繰り返されれば、その分企業の経済的な損失は大きくなります。

【入社前にできる】採用ミスマッチを防ぐための方法

従業員の定着率を上げるには、採用ミスマッチを事前に防ぐことが大切です。採用ミスマッチによる早期離職は企業側にも原因があるため、事前に対策しておきましょう。

自社のリアルな情報を積極的に伝える

企業は人材を確保するために、ポジティブな情報を強くアピールしがちです。そのため、求職者はその理想を描いたまま入社します。

しかし後にネガティブな情報を把握すれば、認識のズレが発生し早期離職につながる可能性が十分にあります。このような事象を事前に防ぐためには、採用活動の段階でリアルな情報を開示することが重要です。

採用活動では求職者に、ネガティブな内容を含めた自社のリアルな情報を積極的に伝えるようにしましょう。求職者に自社の実態を上手く伝える方法として、RJPを活用するのも手段のひとつです。

RJP(Realistic Job Preview)は、直訳すると「リアルな仕事情報の事前開示」という意味です。自社のポジティブな面とネガティブな面の両方を伝えることで誠実さをアピールし、求職者からの信頼感を高める方法です。

たとえば残業がどれくらいあるか、社内の人間関係は良好か、ノルマとされる仕事量は適切か、といった具体的な内部情報を提供することで、採用ミスマッチを防ぐことができるでしょう。

面接方法を見直す

採用ミスマッチを防ぐには、構造化面接を導入する方法もあります。構造化面接とは、一定の評価基準や質問項目に沿って面接を進める方法のことです。評価基準や質問項目が事前に決められているため、どの面接担当者でも公正な評価を期待できます。

構造化面接は採用業務を効率化できるため、選考にかける時間を短縮したい企業が導入しています。なお、構造化面接に関する詳しい内容は、HR用語の基礎知識Vol.15「構造化面接」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

インターンシップ制度を導入する

就職活動中の学生のなかには、入社するまで不安を感じている人も少なくありません。そこで対策として、インターンシップの機会を設けるようにしましょう。事前に業務を体験することで企業への理解が深まり、不安が軽減できた学生も多いようです。

「2024年卒学生の就職意識調査(インターンシップの満足度))2022年9月版」によると、学生のインターンシップへの満足度が高いことがわかっています。

| リアル形式/オンライン形式のインターンシップに参加し、良かった点 | リアル形式 | オンライン形式 |

| 参加企業の社風や雰囲気がよくわかった | 65.3% | 48.3% |

| 参加企業の業界・職種への理解が深まった | 63.7% | 76.6% |

| 社員またはその他社会人と交流が持てた | 37.6% | 24.4% |

| 自分の適性・やりたい事を考えるヒントになった | 32.2% | 34.5% |

| 「働く」ことへのイメージや意識が高まった | 32.2% | 24.2% |

| 他の参加学生と仲良くなれた | 27.3% | 8.8% |

| 就職活動に役立つアドバイスや指導をもらえた | 26.9% | 30.4% |

| ビジネスマナーなど、実際に役立つスキルや知識が身についた | 15.1% | 7.8% |

| 学生生活でやるべきことが分かった | 6.1% | 8.3% |

| その他 | 0.8% | 1.0% |

新卒採用で入社した社員の早期離職に悩んでいる場合は、インターンシップの導入を検討しましょう。学生との接触回数を増やし、実際に職場の雰囲気を感じてもらうことで、相互理解が深まります。

※出典:株式会社学情「2024年卒学生の就職意識調査(インターンシップの満足度))2022年9月版」

リファラル採用を検討する

ミスマッチを防ぐ方法として、リファラル採用もおすすめです。リファラル採用とは、社内外の信頼できる人物から紹介を受けて採用する方法です。たとえば、自社が求める人物像に合う人材を、社員から紹介してもらう方法があります。

紹介であれば、企業理念や労働環境などのリアルな情報は事前に伝えることが可能です。リファラル採用なら、本人の許可を得れば応募者の情報を紹介者からヒアリングできるため、ミスマッチの軽減につながります。

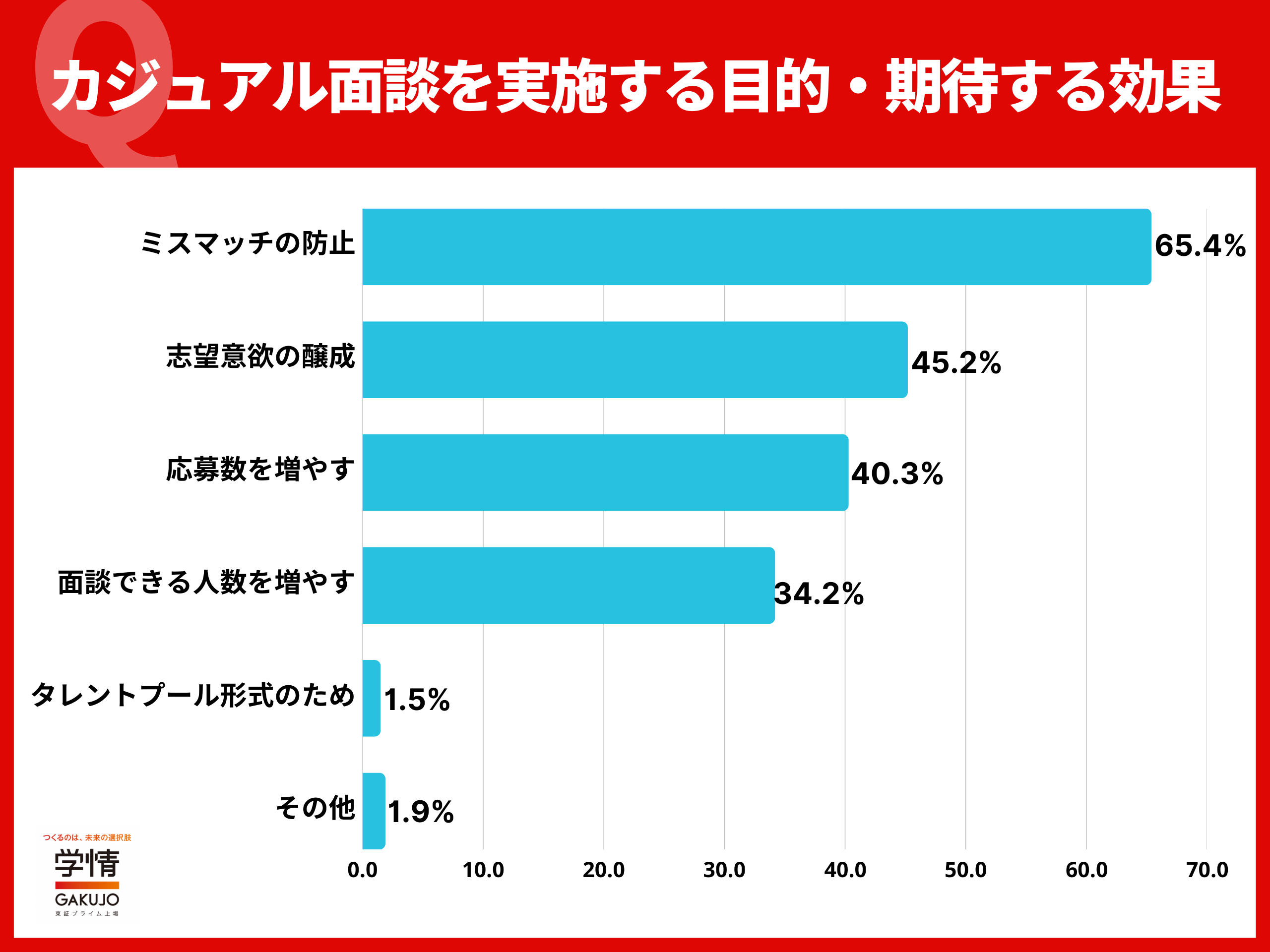

カジュアル面談を実施する

近年、採用活動の一環として「カジュアル面談」を取り入れる企業が増加しています。

株式会社学情がおこなった調査では、約3社に1社が「カジュアル面談を実施している」と回答しており、カジュアル面談が採用活動における新たなスタンダードとして定着しつつあります。

また、「カジュアル面談」を実施する目的・期待する効果は、「ミスマッチの防止」が65.4%で最多でした。

【内定・入社後にできる】採用ミスマッチを防ぐための方法

内定後も、求職者の不安が募れば辞退が発生する可能性があります。無事に入社しても早期離職につながるおそれもあるため、継続したフォローが必要です。

定期的なアフターフォローを実施する

内定後のアフターフォローをしないと、内定辞退や早期離職を招きかねません。内定辞退や早期離職を防ぐには、内定後や入社後のアフターフォローを徹底することが大切です。

内定後や入社後は、いつでも相談できる体制を作りましょう。たとえば、入社後はメンター制度や1on1ミーティングでフォローする方法もあります。

メンター制度とは新人と既存の従業員が面談を実施し、不安や悩みなどに対する精神面をサポートする制度です。新人のサポートだけでなく、メンターとなる従業員の指導力向上や社内コミュニケーションの活性化が期待できます。

1on1ミーティングは、上司と部下が1対1で実施するミーティングのことです。1対1で話し合う機会があることで、ほかの従業員には話せない悩みを打ち明けたり、上司と部下の関係性が向上したりするメリットがあります。

組織サーベイを活用する

組織サーベイとは組織の課題を解決するために、組織状況を測定するツールのことです。測定する組織状況は、従業員のモチベーションやエンゲージメントなどです。新人が入社後に感じているギャップを調査すれば、早期離職対策に役立ちます。

組織サーベイは、従業員にアンケート形式で実施するのが一般的です。新人に対しては現実とのギャップを測定できる項目を設定し、問題点を可視化しましょう。すべての従業員を対象に定期的に実施すれば、定着率の向上が期待できます。

組織サーベイを導入し、エンゲージメントの可視化が進むと課題が見えてきて対策することができますが、その対策が本当に今すべきことかをしっかり検討する必要もあります。社員のエンゲージメントを高めること(サーベイのスコアアップ)が目的になってしまうなど、本来の課題を見失わないようにしましょう。

採用ミスマッチ解消・防止の成功事例

ここでは、実際に採用ミスマッチの解消・防止につながった企業の事例をご紹介します。具体的な取り組み内容を参考に、自社の採用活動に活かしましょう。

株式会社大垣書店

株式会社大垣書店では、学生からの認知度は高いものの、応募者の企業理解や志望動機の深さに課題を感じていました。「本が好き」という理由だけでなく、店舗運営や経営視点を持った学生を採用したいという思いから、情報提供やサポート体制が充実した学情とのパートナーシップを選択。

学情の「Re就活キャンパス」を活用して広く学生に周知を図りつつ、「就職博」や「就活サポートmeeting」といったイベントで学生と直接コミュニケーションを取ることで、企業理解を深めた質の高い母集団を形成。特に「就活サポートmeeting」では、学生との距離が近く、深い対話が可能となり、選考移行率の向上にも寄与しました。

これらの取り組みにより、毎年5~10人の新卒採用を学情の企画のみで実現。選考途中や内定後の辞退も減少し、採用活動の効率化と成果の向上を達成しています。

※参考:株式会社学情「株式会社大垣書店様|学情の企画のみで質の高い母集団を形成、毎年5~10人の採用に成功。」

姫路市役所

姫路市役所では、地元学生との接点を増やし、姫路市ならではの仕事への理解を深めてもらうことを課題としていました。また、従来の合同企業セミナーは大阪や神戸での開催が多く、地元学生と効率的に出会う機会が限られていました。

そこで、学情が姫路市内で開催する少人数制の就職イベント「就活サポートmeeting」への参加を決定。このイベントは、参加企業・団体が全学生と面談できる形式で、学生との深いコミュニケーションが可能となりました。

姫路市の具体的な業務内容や魅力を伝えることで、仕事に関する具体的なイメージを持ってもらえるようになり、志望度や理解度の向上につながりました。

※参考:株式会社学情「姫路市役所様|地元学生への効率的なPRを通じて、本市職員の仕事理解の深化を促進。」

トヨタモビリティパーツ株式会社

トヨタモビリティパーツ株式会社では、安定志向の学生が多く、同社が求めるベンチャーマインドを持った学生の応募が少ないことが課題でした。これを受けて、学情の提案で合同企業イベント「就職博」への参加と、職場体感型採用動画「JobTube」を導入。

「就職博」では、運営スタッフのサポートもあり、同社を初めて知った学生にも魅力を伝えることができ、意欲的な学生との接点が増加しました。また「JobTube」では、第三者によるレポート形式で仕事のリアルや社内の雰囲気を伝え、視聴した学生から高評価を獲得。

これらの取り組みにより、同社が求める人物像とのマッチ度が向上し、応募者層の変化を実感できる結果となりました。

※参考:株式会社学情「トヨタモビリティパーツ株式会社様|二人三脚での採用活動により、自社の採用ニーズに合った母集団形成・採用を実現。」

採用ミスマッチを防ぐには継続的なフォローが大切

近年、どこの企業も人材不足に悩まされています。人材の獲得に集中するあまり、応募者や内定者などのフォローが十分にできていないケースも見受けられます。

企業への不安感や採用後に起きるミスマッチなどは、コミュニケーション不足が原因ともいえます。早期から継続してフォローし、採用ミスマッチを防ぐようにしましょう。

SNSやアプリに慣れ親しんだ学生や20代の採用には、動画を効果的に活用することがカギとなります。

JobTubeでは学情レポーターが、学生や20代求職者と同じ目線で企業をインタビュー。働く人や社内の雰囲気がわかるため、企業の魅力がしっかりと伝わります。

志望度のアップを期待できる【15分版】と、選考移行率のアップを期待できる【3分版】があり、用途に応じて使い分けることも可能です。ぜひ自社での活用をご検討ください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。