「従来の新卒採用のスケジュールだと十分な応募数を集められない」、「将来活躍してくれそうなポテンシャルをもつ学生と出会えない」とお悩みではないでしょうか。

この記事では、春・夏だけでなく秋採用を実施する企業が増えている理由や、メリット・デメリットを解説します。秋採用の導入をご検討中でしたら、ぜひ参考にしてください。

秋採用とは|夏季休暇明け以降におこなう採用活動のこと

秋採用は、大学4年生の夏季休暇明け(9月初旬~10月初旬)から12月初旬までの間に実施される採用活動のことです。

秋採用を実施する企業が増えている理由①|春・夏採用の課題

採用活動が最も活発化するのは、春・夏の時期です。

これは、今の採用スケジュールが3年生の夏季インターンシップに始まり、多くの企業が、政府主導のルールで採用広報活動が解禁される3月直後と、採用選考活動が解禁される6月直後に活動を本格化し、夏までに採用を終わらせるためです。

しかし近年、秋・冬採用や、年間を通して採用活動を行う通年採用を導入する企業も増えています。

春・夏の採用活動のみでは十分な応募数の獲得が難しいことに加え、現在の採用スケジュールでは内定・内々定から入社までの期間が長く一定数の内定辞退が避けられないことが理由と考えられます。

従来の採用スケジュールの早期化・長期化によって、通年採用が常態化していることも原因のひとつでしょう。

秋採用を実施する企業が増えている理由②|より優秀な人材の確保

秋採用は、春・夏採用の課題感から行われるだけでなく、より優秀な人材の発掘が目的の場合もあります。

秋採用では、留学や急な進路の変更などが原因で春・夏の選考に参加できなかった、ポテンシャルの高い人材と出会える可能性があるのです。

具体的にどんな人材かは、次章「秋採用を実施するメリット」の「多様性のある人材を採用できる」で紹介しているのでぜひご参照ください。

秋採用を実施するメリット

では、秋採用にはどんなものがあるのでしょうか?詳しく説明します。

採用目標人数の達成

近年、少子化による労働人口の減少で新卒一括採用の難易度は高まっています。春・夏採用のみでは採用目標人数に到達できなくても、秋も採用活動を行えば、より多くの人材に出会えるでしょう。

また、採用活動のピークを過ぎた秋まで窓口を開いておくことで、急な内定辞退があっても柔軟な対応が可能になります。

多様性のある人材を採用できる

|

競争率が低い

多くの企業は春に採用活動を本格化させ、夏までには終了します。秋採用を実施している企業は比較的少なく、そのぶん競争率が下がります。

たとえば、BtoB企業など一般的な知名度が低く有名企業や大手企業に埋もれてしまっているような企業も、秋採用なら学生に知ってもらえる確率が上がるでしょう。

競合が少ないことで、他社との説明会・面接のバッティングによる選考辞退のリスクも回避できます。

より目的意識の高い学生と出会える

この時期に就職活動を続けている学生には、既に他社の内定・内々定を保持しながらも、より自分のキャリアパスに合った企業を見つけようと高い目的意識を持っている学生もいます。

Re就活キャンパス(旧あさがくナビ)2023年卒内々定率調査(2022年9月度)によると、就職活動継続中の学生(文系)は「31.6%」で前年同時期を上回る活動率であり、内々定を保持しながら就職活動を続ける学生が前年より増えました。(参考:https://service.gakujo.ne.jp/23naiteiritsu0902)

今の学生は「Z世代」と呼ばれ、自身のキャリアを過度に会社に委ねず、自律的に形成していくことへの関心が高い特徴があります。

このような学生は、より自分らしく働けて、思い描くキャリアパスが実現できる企業を吟味します。したがって、手を抜かずに就職活動を行っている可能性が高いのです。

ただし、最終的に保持している内定・内々定の中から他社を選ばれてしまう可能性も十分に考えられます。採用面接の際に、自社の志望度はどの程度なのか、本音を聞き出す工夫が必要です。

秋採用を実施するデメリット

春採用・夏採用に比べて就職活動中の人数が少ない

10月の内定式前に内々定出しを加速させる企業が多く、企業から内々定を貰った学生の多くはその時点で就職活動を終えると考えられます。秋採用では春採用・夏採用に比べて就職活動中の学生の母数が小さくなります。

しかし、採用競合も少ない時期であることは「秋採用を実施するメリット」の章でお伝えした通りです。

また、10月時点でまだ内定を保持していない学生はあとがないので、内定辞退の確率も下がるといえるでしょう。ただし、内定を保持しつつ就職活動を続けている学生からは内定辞退を受けてしまう可能性があります。

繰り返し不採用になっている学生もいる

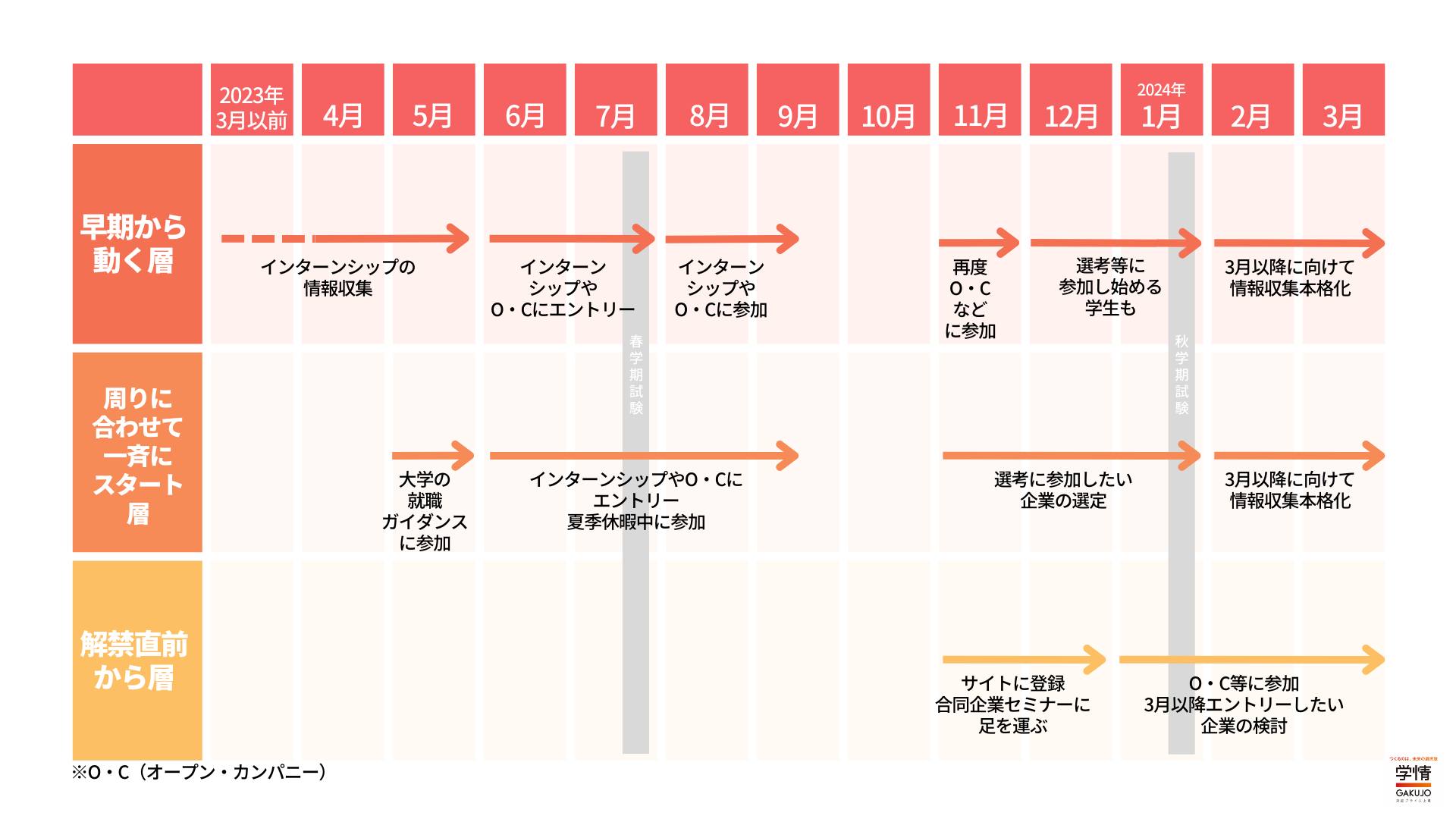

学生は活動開始時期からおもに3つの層に分けられます。

- 早期から動く層

- 周りに合わせて一斉に動き始める層

- 解禁直前にスタートする層

です。

このうち、「3.解禁直前にスタートする層」には、3月の採用広報活動解禁の直前に動き出す学生が多く含まれています。春夏の就職活動のピークに自己分析や業界研究が間に合わず、何度も不採用になり続けている学生もいます 。

しかし、さまざまな企業の面接を受ける中でようやく自身の進みたい道を明確にすることができた学生もいるはずです 。

秋採用で自社の目指す方向性とマッチする学生と出会えれば、より効果的な採用が実現する可能性が高いといえます。

工数/コストがかかる

今まで春夏採用のみ実施していた企業が秋採用も実施する場合、単純に採用活動の期間が延びるため、その分の採用コストがかかります。

加えて、春夏採用と秋採用とでは内定後研修開始のタイミングが異なるため、研修コストも増えるでしょう。

採用担当者は、春夏採用の内定者フォローと秋採用を並行して実施することになり、負担が増加します。

人員補充や無理のないスケジュールを立てることで、採用担当者の負担が大きくなりすぎない仕組みづくりが必要です。

秋採用を実施していることが多い企業とその理由

すでに秋採用を実施している企業にはどんな特徴があるのか。3つのケースをご紹介します。秋採用を導入する際の参考にしてみてください。

大手企業の子会社

大手企業の子会社は、親会社と時期をずらして採用活動をおこなっていることがあります。同時期に採用活動を行っても、親会社のネームバリューに負けて採用コストが無駄になってしまうケースが多いのです。

秋採用では学生に知ってもらえる確率が高いので、効果的な戦略といえるでしょう。競合が少ない市場では「大手企業のグループ会社」という点が大いにアピールポイントになり得ます。

大手や有名企業に埋もれて自社のアピールを十分にできていない企業

春夏採用で満足な応募数を確保できない企業は、大手や有名企業に埋もれてしまって自社のアピールを十分にできていない可能性があります。

とくに学生が日常生活で社名を見かけないような、BtoBの分野で活躍している企業によく見られるケースです。

このような企業は隠れた優良企業であることが多く、自社の魅力を学生にしっかり訴求できれば採用成功に繋がる可能性が高いです。

秋採用だけでなく、通年で窓口を開くことも検討してみてはいかがでしょうか。

ベンチャー企業や外資系企業

ベンチャーや外資系には、秋採用だけでなく通年採用を実施している企業がよく見られます。

海外では卒業時期が日本とは異なるために秋採用を実施している外資系が多いようです。

また、成長中のベンチャー企業は年度の途中で採用予定人数が増えることがあるため、秋採用も実施している会社が多いようです。

グローバル人材を採用したい、あるいは柔軟なスケジュールで採用活動を行いたい企業は、秋採用と相性が良いといえるでしょう。

秋採用におすすめのサービス

では具体的にどのように秋採用を導入すればよいのでしょうか。秋採用では母集団形成の難しさがネックとなります。秋採用に相性のよいサービスをご紹介します。

合同企業セミナー

複数の企業がブースを設営し、企業説明や面談を行うイベントです。学生が興味をもった企業のブースを訪れる形でマッチングがなされます。企業は、学生のリアルな声を聞くことができるほか、自社の魅力を対面で正確に伝えることができます。

合同企業セミナーにはオンライン開催の形態もあり、遠方の学生や時間のない学生も参加ができることが特徴です。企業にとっては、普段出会えない学生とも接点を持てることがメリットです。

株式会社学情が開催する「Re就活キャンパス(旧あさがくナビ)の就職博」では、スタッフが参加学生の興味をヒアリングし企業ブースにご案内する「スカウトサービス」によって、効果的な母集団形成が可能です。

少人数制の対面イベント

秋採用は就職活動中の学生の母数が少ないのが難点とお伝えしました。自社の求める人物像に近い学生にいかに効率的に出会えるかが重要となります。

少人数制の対面イベントであれば、一人一人の学生と近い距離でコミュニケーションをとることができます。

- 選考に進む前段階で志望動機の醸成が可能である

- 学生のキャリアプラン・就職活動の軸をヒアリングすることができる

これらが実現できることで、より効率的に自社にマッチする人材に出会えるといえます。

Re就活キャンパス(旧あさがくナビ)の少人数制ダイレクトリクルーティング型イベント「就活サポートmeeting」では、参加学生全員と面談の機会を持つことができ、効果的な母集団形成が可能です。

ダイレクトリクルーティング

企業が直接学生にアプローチするダイレクトリクルーティングは、母集団形成が難しい秋採用と相性が良いといえます。 企業認知がすすむほか、入社後のキャリアパスやその人材に感じた魅力を直接伝えれば、確度の高い採用面接が設定できるでしょう。

学生満足度No.1のダイレクトリクルーティングサイト「Re就活キャンパス(旧あさがくナビ)」の活用をぜひご検討ください。

まとめ|効果的に秋採用を導入して採用成功に繋げよう

秋採用とは、大学4年生の夏季休暇明け(9月初旬~10月初旬)から12月初旬までの間に実施される採用活動のことで、春夏採用とは違う特徴やメリットがあることをお伝えしました。

もし貴社が春採用・夏採用だけでは応募者数を十分に獲得できず、採用選考のクオリティを保てていないという場合は、秋採用の実施も検討してみることをお勧めします。

その際にはメリットだけでなくデメリットも十分理解し、対策を行って効果的な秋採用を実現しましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。