人材不足が激化するなかで、これまでと同じ人材採用戦略では自社が求める人材を獲得できない可能性があります。

そこで注目されているのが「採用マーケティング」です。採用活動にマーケティングの考え方を取り込むことで、欲しい人材に興味を持ってもらえ、より効果的な採用を行えます。

本記事では、採用マーケティングの基礎知識や、企業に導入するメリットを解説します。導入事例や、実務的な方法なども解説しますので、採用マーケティングに注目している方はぜひ参考にしてください。

採用マーケティングとは

採用マーケティングとは、採用活動にマーケティングの考え方を取り入れる概念のことを指します。

マーケティングとは、商品やサービスが売れる仕組みを作ることです。企業が商品やサービスを売るために、消費者のニーズを調査し、販売戦略を立て、実行するまでの一連のプロセスを指します。

このマーケティングを採用活動に取り入れたのが、採用マーケティングです。

「ファネル」「チャネル」の考え方

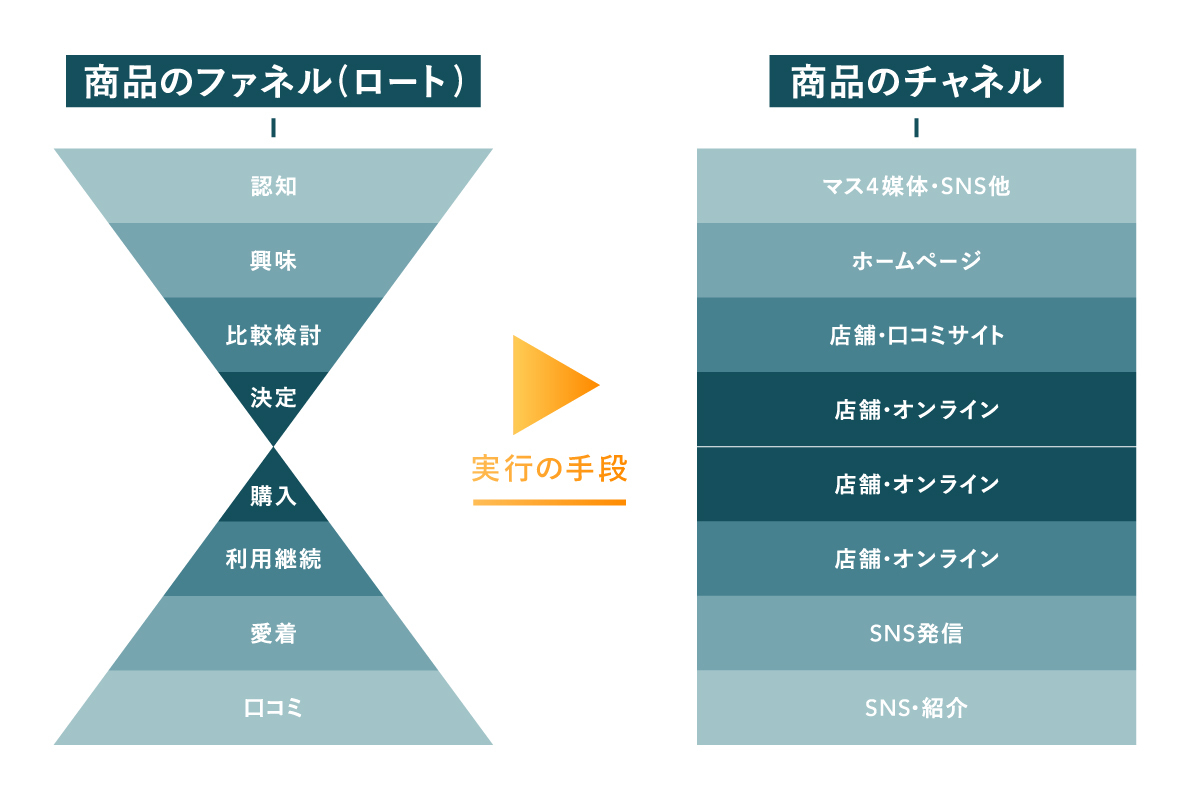

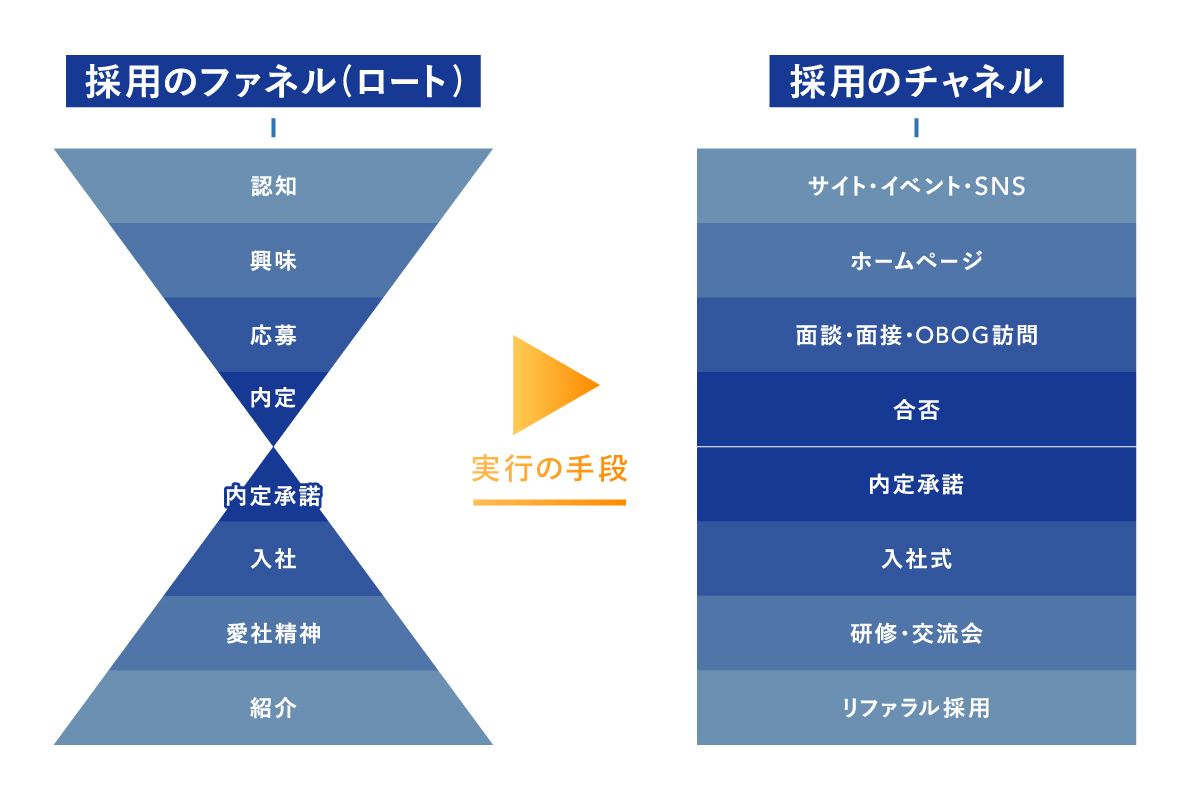

マーケティングにおいては、「ファネル」と「チャネル」という考え方が重要になります。

ファネルは商品やサービスの購買プロセスを、チャネルは各プロセスでのアプローチ方法のことを指します。

たとえば、商品を売り出す際、まず人々に認知してもらうためにマス4媒体(新聞、雑誌、ラジオ、テレビ)やSNSなどを活用します。

そこで商品に興味を持った人がホームページを閲覧、さらに店舗や口コミサイトで商品を比較検討、決定して購入という流れになります。利用を継続をした人は、商品に愛着を持ち、SNSで発信したり、紹介したりします。

この考え方を採用マーケティングに落とし込むと、次のようになります。

まずは求職者にサイトやイベント、SNSで企業を認知してもらい、企業に興味を持った人をホームページに誘導します。さらに応募に至った人を面談や面接、OBOG訪問で対応し、合格者に内定を出します。

内定承諾を経て、入社。研修や交流会で愛社精神を育て、人に紹介したくなる企業を目指すというわけです。

採用マーケティングでは、「ファネル」と「チャネル」の組み合わせ方が重要になると言えます。

採用ブランディングとの違い

採用マーケティングと類似した言葉に、採用ブランディングがあります。

採用ブランディングは、自社の採用をブランド化することで人々に認知してもらい、潜在的な求職者となってもらうための施策です。採用マーケティングの効果を最大化するために実施されます。

採用ブランディングは採用マーケティングの一部であると考えられます。採用マーケティングファネルの最初の部分である「認知」を推進する役割を果たし、その後の興味・応募につなげる手段としても有効に働きます。

ブランディングをすることで既存の社員のロイヤルティを高め、従業員満足度の向上に寄与し、リファラル採用にも効果を発揮します。

求職者に魅力的な職場であると感じてもらうため、自社の商品やサービス、企業理念、文化などを紐づけて発信することでブランディングを行っていきます。

採用ブランディングが効果的に浸透し、企業認知が広がれば、採用マーケティングがより強く響く土台となります。

採用マーケティングが重要視される3つの背景

なぜ採用マーケティングが注目されているのか、その背景をあらためて解説します。

少子高齢化による労働人口の減少

現代の日本では、少子化を背景に労働人口の減少が問題になっています。厚生労働省の算出する有効求人倍率(求人数をハローワークに登録している求職者数で割った値)は1倍以上が続いており、多くの企業で人手が足りていません。

人材の獲得競争が激化するなか、企業は自社の魅力を誰にどのような方法で知ってもらうのか、戦略を立てる必要があります。そこでマーケティングの考え方が採用活動においても有効になるのです。

※参考:厚生労働省「一般職業紹介状況」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1.html)

求職者の価値観の多様化

近年、政府がワーク・ライフ・バランスを推進していることもあり、求職者は「仕事とプライベートのバランスをうまく保てるかどうか」を応募企業の判断基準にしている傾向が見られます。

企業の魅力を発信する方法としても、採用マーケティングは効果的です。採用マーケティングを実践すれば、企業の目指す姿や実際に働いている人の声を発信していくことが可能になります。

働き方の多様化によって、副業やパラレルワーク、フリーランスといった選択肢が増え、企業で働くことの意味付けや、企業から労働者に対する価値提供も重要になってきています。

採用活動の長期化

現代の新卒採用は、採用活動が長期化しつつあります。「Re就活キャンパス2024登録会員対象 2024年卒学生の就職意識調査(就職活動準備の状況) 2022年12月版」によるアンケートによると、大学1・2年生のうちから就職活動準備を始めていた学生が26%に上ることがわかりました。

採用時期に求人広告を出すような採用活動では、他社に遅れをとる恐れがあります。求職者に会社の魅力を効率的にアピールできる採用マーケティングは、長期的な採用活動においても非常に有効です。

また長期化する採用活動により、採用担当者はイベント企画や面談、説明会の開催などさまざまな業務を同時並行で行う必要があります。そこで、採用マーケティングの考え方を取り入れ、各ステップを可視化、KPIを整理することで、課題発見が早くなり、簡潔に状況を整理することができるようになります。

採用マーケティングを実施する4つのメリット

採用マーケティングは、労働市場で的確に人材採用を行うための有効な手段です。採用マーケティングで得られる4つのメリットをご紹介します。

- 各ステップごとの課題発見が早くなる

- 優秀な人材の獲得につながる

- 採用ミスマッチを最小限にできる

- 採用コストの最適化が叶う

それぞれのメリットについて、順番に解説します。

各ステップごとの課題発見が早くなる

採用活動において採用マーケティングを取り入れる際は、ファネル分析を行うことが求められます。

ファネル分析とは、前述したファネルのモデルを活用した、採用マーケティングの各ステップの課題を洗い出すフレームワークのことです。求職者の一連のステップとなる<認知・興味・応募・内定>の数値の変動率を測定することで、自社の採用マーケティングの課題を早期に分析することができます。早期の課題発見はマーケティング手法においてとても重要です。

たとえば、認知ファネル(サイトやイベント、SNS)から興味ファネル(ホームページ)に移行した数値が少ないときは「SNSで自社の魅力をしっかりとアピールできているか?」「求職者のニーズに合ったイベントを開催できているか?」といった具体的な分析をすることで、自社の認知活動の機会を洗い出し、効果的なアクションを導き出すことができます。

なおファネル分析については、後述している「採用マーケティングを成功させるポイント」の章の「採用活動を数値化して、継続的にPDCAを回す」でも詳しく解説しています。

優秀な人材の獲得につながる

採用マーケティングを実施すれば、今までは自社の存在を知らなかった層にも認知してもらえます。潜在層の開拓は、優秀な人材の獲得にもつながるでしょう。

採用マーケティングでは企業ブランドをアピールできるため、自社の存在を認知する人が増加すれば、応募総数の増加も見込めます。

応募総数が多ければ多いほど優秀な人材をピックアップしやすくなるため、競合他社に負けない優秀な人材の獲得にもつなげることができます。

採用ミスマッチを最小限にできる

採用マーケティングを実施すれば、理想の人材と自社を結びつけやすくなり、ミスマッチのリスクを減らすことができます。

採用マーケティングでは潜在層にもアピールできるうえ、企業に対して具体的なイメージを持った状態で求職者が応募してくれます。

求職者は、企業が発信した情報から応募を判断してくれるため、「入社したものの思ったものと違った」という可能性を低減させることが可能です。

採用コストの最適化が叶う

採用マーケティングでは、ファネルとチャネルを組み合わせて採用活動を行います。

設定したターゲット層に適した方法で訴求するため、効果的な戦略を練ることが可能です。広告費が無駄になることもありません。

また企業が求める人材を採用しやすくなって、ミスマッチによる早期離職も防げるため、採用コストの最適化につながります。

採用マーケティングの実施手順

この項目では、採用マーケティングの実施手順をご紹介します。

- 自社の現状・特徴を分析

- ターゲットのペルソナを決定

- ターゲットのニーズ調査

- ターゲットに響くコンテンツ制作

- 採用マーケティングの取り組みを分析・改善

1.自社の現状・特徴を分析

まずは自社の労働環境や組織、経営理念などから、自社ならではの強みや弱みを分析しましょう。マーケティングに関わる分野のため、人事担当者だけでなく、営業担当者の意見も取り入れていくとより専門的な分析を行えます。

分析には3C分析やSWOT分析といったフレームワークが使えます。

3C分析は、Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点で情報を分析する手法です。採用マーケティングでは、顧客を求職者と想定して分析しましょう。それぞれの立場から状況がどう見えるかを考えることが大切です。

SWOT分析は自社のおかれる状況をStrength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4種に分類して考える分析方法です。強みと弱みは社内要因、機会と脅威は外的要因となります。

ここで解析した情報は、求職者に自社の性質を理解してもらうための材料として利用できます。

2.ターゲットのペルソナを決定

次に、ターゲットとなる求職者のペルソナを決定しましょう。ペルソナとは、年齢や性別といったバイオグラフィに加え、パーソナリティや行動などを設定した、仮定の人物像です。

ペルソナは「新卒を採用したい」「このような行動原理を持つ人は自社との相性が良い」といった企業のニーズをもとに設定します。ペルソナの作成例は次のとおりです。

- 年齢:20代

- 性別:不問

- 学歴:大学(新卒)

- 希望職種:営業

- 特徴:分析力とコミュニケーション能力を備える

ペルソナにリーチするためにはどういった情報が必要かどうかを検討しながら、求人広告やコンテンツの作り方を考えることが重要になります。

3.ターゲットのニーズ調査

仮定したペルソナをもとに、ターゲット層は「何に関心を持っているのか」「どのような方法で情報を収集しているのか」などを調査しましょう。

調査した内容を元に、ファネルに応じたチャネルを決めていきます。

4.ターゲットに響くコンテンツ制作

ターゲットの心情や希望に響くコンテンツを制作します。求人広告はもちろん、ホームページのコラムなどWeb上の記事、配信サイトへの動画アップロード、交流イベントといったコンテンツなどです。

ニーズに適したコンテンツを制作することで、ターゲットに訴求力のあるメッセージを届けられます。

5.採用マーケティングの取り組みを分析・改善

採用マーケティングは一度のアプローチでうまくいくとは限りません。通常のマーケティングと同様、どれだけ反応があったのかなどを数字で分析し、改善を繰り返していくことが大切です。

採用マーケティングに対し継続的にPDCAを回すなどの取り組みを行い、次回や次年度に改善したノウハウを残せるようにしましょう。

ターゲット別の採用マーケティング

新卒採用や中途採用に加え、社員紹介やアルムナイ(退職者)、過去に不採用となった候補者など、多角的にターゲットを拡張するのも採用マーケティングの大きなポイントです。

応募潜在層を含めた幅広い層へ働きかけることで、企業の認知度を高めながら、多様な人材を確保しやすくなります。

新卒採用

新卒採用では、就職活動が長期化・早期化している近年の傾向を踏まえ、学生が興味を持った段階から継続的に企業情報を届けることが大切です。

SNSや大学との連携、オンラインの会社説明会などを組み合わせることで、学生生活の早期から自社を認知・理解してもらえます。

また、インターンシップやイベントを活用し、企業カルチャーを体験させる場を設ければ、ミスマッチ防止にも効果的です。学生の将来像を意識したキャリアパスを明確に示すなど、長期的な視点でのアプローチを意識しましょう。

新卒採用のメリット・デメリットは次の通りです。

|

メリット |

デメリット |

|

・コストが比較的低い(初任給が中途採用より低い場合が多い)。 ・一括採用が多く、PDCAサイクルを回しやすい。 |

・経験不足のため、即戦力としては期待しにくい。 ・教育・研修コストが高くなる可能性がある。 ・離職率が高い場合がある(特に最初の数年)。 |

中途採用

即戦力人材を求める中途採用では、ターゲットが転職顕在層だけに限られがちですが、採用マーケティングの視点を取り入れると、まだ具体的に転職意欲が高まっていない“潜在層”にも効率的にアプローチできます。

たとえばSNSでの情報発信や、専門スキルを持つ人材が集まるコミュニティに参加・協賛するなど、自社の強みや魅力を積極的に周知する仕組みをつくることが重要です。

潜在層に興味を持ってもらえれば、応募のタイミングを逃さずキャッチでき、長期的な母集団形成にも役立ちます。

中途採用のメリット・デメリットは次の通りです。

|

メリット |

デメリット |

|

・即戦力として活躍できる。 ・専門知識やスキルを持っているため、特定のポジションに適している。 ・短期間で成果を出しやすい。 |

・採用コストが高い(給与や採用プロセスの費用)。 ・企業文化に適応しにくい場合がある。 ・競争が激しいため、優秀な人材を確保するのが難しい。 |

リファラル採用

リファラル採用とは、社員が知り合いや友人を紹介して行う採用方法です。

この方法のメリットは、採用コストを抑えられることと、紹介された人材が企業文化にマッチしやすいことです。

また、社員が推薦するため、信頼性の高い人材を確保しやすくなります。

リファラル採用を成功させるためには、社員に対してインセンティブを提供することが効果的です。

例えば、紹介した人が採用された場合に報奨金を支給するなどの制度を設けると、社員のモチベーションが高まります。さらに、定期的にリファラル採用の重要性を社内で共有し、全員が積極的に参加できる環境を整えることも大切です。

このように、リファラル採用を活用することで、質の高い人材を効率的に確保し、企業全体の成長につなげることができます

リファラル採用のメリット・デメリットは次の通りです。

|

メリット |

デメリット |

|

・既存社員の推薦のため信頼性が高い。 ・リクルーターや広告費用が不要のため採用コストが低い。 ・企業文化に適応しやすい。 |

・多様性が低下する可能性がある。 ・推薦者と被推薦者の関係が業務に影響を与えることがある。 |

アルムナイ・過去不採用者

アルムナイや過去に不採用となった候補者、内定を辞退した方も、採用マーケティングでは新たなターゲットになり得ます。

退職後にキャリアやスキルをさらに積んでいるケースもあり、“出戻り採用”として即戦力になりやすいのがメリットです。]

また、過去不採用や辞退の候補者に対しても、定期的に企業の最新情報を発信して関係性を築くことで、転職意欲が高まったタイミングで再度接点を持てる可能性があります。

こうしたタレントプールの拡充は、労働人口が減少する中での貴重な戦力となるでしょう。

アルムナイ・過去不採用者のメリット・デメリットは次の通りです。

|

メリット |

デメリット |

|

・企業文化や業務に精通している(特にアルムナイ)。 ・即戦力として活躍できる可能性が高い。 ・採用コストが低い(新規候補者の発掘が不要)。 ・認知のフェーズを終えているため、採用プロセスがスムーズ。 |

・過去の離職理由や不採用理由が再発する可能性がある。 ・新しい視点やアイデアが少ない場合がある。 ・他の社員との関係が複雑になることがある(特にアルムナイ)。 |

採用マーケティングを成功させるポイント

採用マーケティングを成功させるために把握しておきたいポイントを解説します。

採用活動を数値化して、継続的にPDCAを回す

採用マーケティングを導入する際は、自社の採用活動を数値化し、明確にすることが重要です。自社の採用活動を可視化することで、分析がしやすくなります。

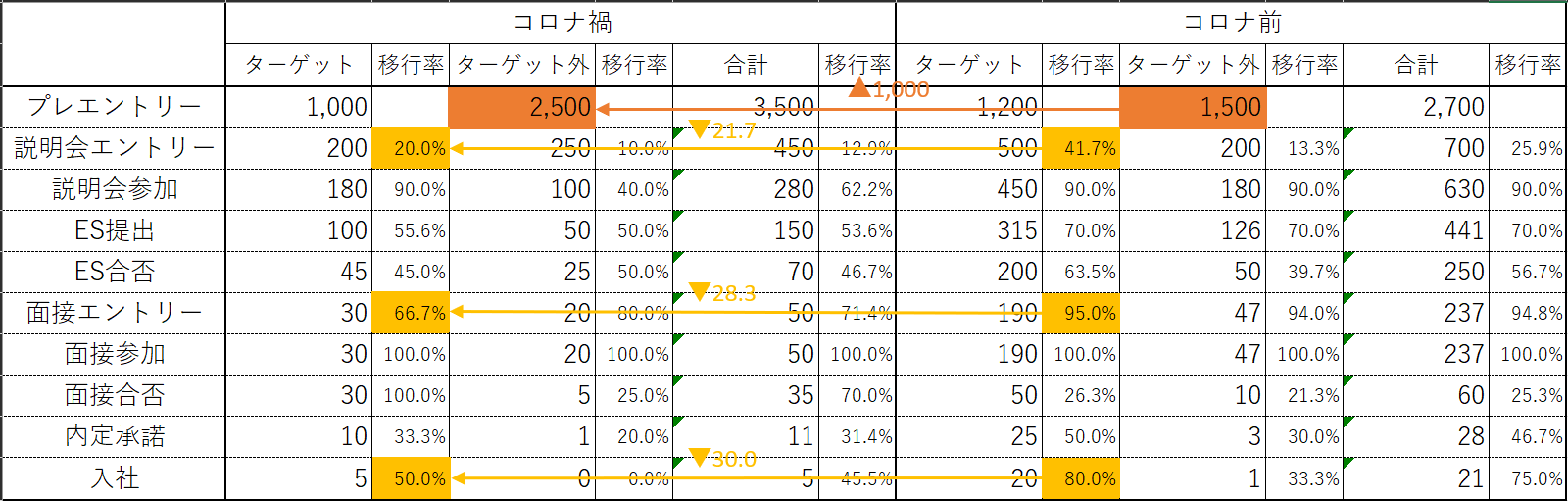

たとえば次のようなプロセスを構築するとします。

- プレエントリー

- 説明会エントリ-

- 説明会参加

- ES提出

- ES合否

- 面接エントリー

- 面接参加

- 面接合否

- 内定承諾

- 入社

各プロセスでの人数を把握し、次のプロセスに移行した人の割合(=移行率)を算出します。このとき、ターゲットを明確にして、ターゲットとターゲット外を分けておくと、さらに可視化しやすくなります。

また、コロナ禍・コロナ前でわけるなど、複数年で集計すると比較しやすくなるでしょう。

たとえばこの場合、オンラインイベントの実施によりターゲット外からの応募者が急増したこと、ターゲットの移行率低下は「説明会エントリー率」「面接エントリー率」「入社率」であることを確認できます。

このように採用活動の数値を分析することで、直近必要としている自社の課題を把握しやすくなります。

採用マーケティングの実施にあたっては、継続的にPDCAを回し長期的に行うことが大切です。

マーケティングの成功には、データの蓄積が欠かせません。たとえその年度では失敗と言える結果が出ても、データをとり、PDCAサイクルを回していけば効果的な採用マーケティング手法に近づけることができます。

採用マーケティング向けのツールやサービスを利用

採用マーケティングでは、マーケティング向けのツールやサービスを積極的に活用しましょう。

たとえばFacebookやX(旧Twitter)などのSNSを使えば、企業からの情報発信や、反応の多かった投稿を確認できるため分析にも役立ちます。

さらに、専用の採用ツールを利用することで、採用活動をより効率的に進めることができます。

例えば、複数の求人媒体に一括で求人情報を掲載できるツールや、応募者管理や求人情報の自動掲載機能を持つツールがあります。また、データ分析機能が充実しているツールを使えば、採用活動の戦略性を高めるのに役立ちます。

人事担当者へのマーケティング教育

採用業務を行う人事担当者にマーケティングの知識がないと、適切な施策を打ち出すことができません。

マーケティングには、データを取り扱い数字をベースにした業務を行う能力や、魅力的なコンテンツを企画する能力が求められます。

マーケティング研修サービスには、無料のウェビナー(インターネット上で行われるセミナー)も数多く存在しています。自社で利用できるサービスを探し、人事担当者へのマーケティング教育を進めましょう。

自社のダイバーシティ・インクルージョンを推進

ダイバーシティ・インクルージョンとは、年齢や性、国籍、価値観といった個々人が持つバックグラウンドを尊重し受けいれ、活躍できる環境を整備することを指します。

効率的にターゲットに求人を訴求できても、自社に魅力を感じてもらえないと採用につながらず、社員の定着率も低くなってしまいます。ダイバーシティ・インクルージョンを推進し、多様な人を受け入れ、長く勤めてもらえる環境を作りましょう。

ダイバーシティ・インクルージョンの実践例には、女性の活躍推進や外国人雇用の推進、LGBTへの理解促進などが含まれます。個々人が持つ個性を受け入れ、活躍できる環境の構築に努めることが大切です。

ダイバーシティ・インクルージョンが実施できている企業は、多様性に敏感な若い世代に良い印象を与えるでしょう。

採用マーケティングに活用できるフレームワーク

採用マーケティングを効率的に進めるためには、マーケティングでよく使われるフレームワークを活用し、自社や候補者の状況を可視化することが効果的です。

ここでは代表的な3つのフレームワークをご紹介します。

3C分析

3C分析は【Customer(顧客)/Competitor(競合)/Company(自社)】の頭文字をとったフレームワークです。

採用マーケティングにおいては、Customerを「求職者」と位置づけ、求職者のニーズや行動、競合他社がどのような魅力を打ち出しているか、自社はどの分野で優位性を持つかを整理します。

これにより、自社が発信すべきアピールポイントや、強化すべき採用チャネルが明確になり、限られたリソースでより効果的な施策を立案できるようになるのです。

カスタマージャーニー

カスタマージャーニーとは、本来は顧客がサービスや商品を認知し、購入・利用に至るまでのプロセスを時系列で可視化する考え方です。

採用マーケティングに置き換えると、「求職者が企業を知ってから入社後に定着するまで」という一連の流れを俯瞰し、それぞれの段階で求職者が抱く疑問や不安を洗い出して、適切な情報を提供していくことが重要です。

応募だけをゴールとせず、入社後のフォローやエンゲージメント向上まで視野に入れることで、長く活躍してもらえる人材採用につながります。

SWOT分析

SWOT分析は、【Strength(強み)/Weakness(弱み)/Opportunity(機会)/Threat(脅威)】という4つの視点から自社を見つめ直すフレームワークです。

採用の観点では、自社独自の働き方や制度などの“強み”や、人材不足が深刻化している市場ニーズを“機会”として捉え直すなど、ポジティブに戦略を描ける点がメリットとなります。

一方で、自社ブランディングが弱いといった“弱み”や、業界全体の“脅威”を洗い出し対策を検討する過程で、より明確な採用目標やアクションプランが導きやすくなるでしょう。

採用マーケティングの成功事例

採用マーケティングの成功事例を3つ紹介します。

A社(航空会社 2,000人)

A社は、コロナ禍で中断していた新卒採用を2024年から再開し、若年層の充足を図るため第二新卒採用に取り組みました。

複数の求人媒体やSNS、自社HP、機内アナウンスを活用し、採用マーケティングを実施。

また、給与条件は就業年数を基準に設定し、面接回数も2回に短縮しました。

その結果、2024年4月に11名の第二新卒が入社し、初年度に2桁採用を達成しました。

※参考:株式会社学情レポート「新卒採用の目標未達・・・という方必見 今からでも間に合う!4月入社の新卒に合わせる第二新卒採用のススメ」

B社(IT・人材会社 2,000人)

B社は人材紹介事業を中心に多岐にわたる事業を展開しています。

採用ページでは社長の起業ストーリーを漫画で紹介し、YouTuberを活用した広報活動も行っています。

さらに、Tiktok広告などを駆使し、多方面からの認知度向上と応募者獲得を目指しています。これらのユニークな採用マーケティング戦略が成功を収めています。

※参考:株式会社学情レポート「20代若手採用に有効?SNSでの採用広報(PR)成功事例と落とし穴」

C社(化粧品会社 50人)

東京都のメンズコスメブランドのC社は、YouTube を活用した採用 PR で成功を収めています。

公式チャンネルでは、製品開発の裏側や社員インタビュー、創業者の起業ストーリーや経営哲学を紹介する動画シリーズを公開。

チャンネル登録者数は数万人を超え、ブランドに共感する若手クリエイターからの応募が増加しています。

※参考:株式会社学情レポート「20代若手採用に有効?SNSでの採用広報(PR)成功事例と落とし穴」

採用マーケティングを実施して優秀な人材を集めよう

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。