若手採用を成功させるコツとは?人材確保のため現状の課題から把握

公開日:2023.05.24

更新日:2025.12.14

採用競争が激化している昨今の採用市場において、若い世代の人材の需要は年々高まっています。そんな時代にあって、企業の採用担当者の多くは、「どうすれば若手採用を成功させられるのだろうか」と頭を悩ませていることでしょう。

この記事では、自社で「若手採用」を成功させたい人事担当の方に向けて、社会環境をふまえ、採用が難しいとされる原因や具体的な成功のコツを紹介していきます。若手採用に合った具体的な手法をわかりやすく解説しているので、自社の採用活動に役立てられるはずです。

若手採用における「若手」とは

| 世代 | 特徴 |

| 新卒 | おもに大学を卒業して初めて就業する人 |

| 既卒 |

|

| 第二新卒 |

|

| ヤングキャリア |

|

| キャリア |

|

「若手採用」における「若手」とは、20代前半から中盤の人材で、社会人としての経験を数年経ている人を指すことが多いです。このような言葉の違いをふまえ、採用ターゲットを決める必要があります。

若手採用の現状

若手採用の現状について、公的機関の調査データからわかることを見てみましょう。

まず厚生労働省によると、高卒新卒者を対象とした求人倍率は、2022年9月段階で3.01倍と、ゆるやかに上昇しています。

※出典:厚生労働省「令和4年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」取りまとめ(令和4年7月末現在)」

また、帝国データバンクの調査では、2019年時点で半数以上の企業が正社員の不足を訴えています。2021年には前年比6.2ポイント増の37.2%と再び企業の人手不足感が強まりを見せています。

※出典:株式会社帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2021年4月)」

日本では少子高齢化が進んでおり、若手人材の数が減少しています。それに加えて、就職先の多様化や働き方の変化などもあり、若手採用はますます難しくなっています。

若手採用が難しいとされる4つの原因

このように、数字の上では企業が苦戦を強いられている「若手採用」ですが、どうして難しいのでしょうか。若手採用における難しさの「4つの原因」を見ていきましょう。

若手の人口減少

まず若手採用が難しい一つ目の原因としてあげられるのは、若手そのものの人口が減少している点です。

総務省統計局の2022年労働力調査によると、25~34歳の労働力人口は2012年時点で1,502万人でしたが、2022年には1,282万人まで減少しています。

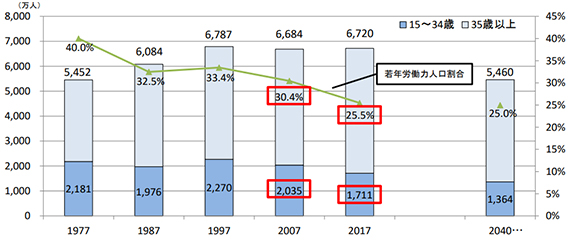

また、厚生労働省の調査にもあるように、2007年に30.4%だった15〜34歳の若手の労働人口は、2017年には25.5%と年々減少していることが分かっています。

若手の仕事観の変化

2つ目の原因とされるのは「若手の仕事観の変化」です。

2010年代にはブラック労働が話題になり、近年では若者の仕事観が変化しています。特に若手世代が「ワーク・ライフ・バランス」や「プライベート時間」を重視するようになりました。

また、残業時間や休暇日数が希望通りかを重視して、企業を選択する若手の求職者も少なくありません。

さらに従来当たり前とされていた終身雇用が崩壊したともいわれているなかで、自己実現やキャリアアップを重視する傾向が強くなっています。

政府主導の働き方改革により過剰労働に対する規制が厳しくなるなか、向上心のある若手が自分らしく働ける環境をもとめるようになり、企業を厳選するようになったと言えるでしょう。

会社側の採用リソース不足

3つ目は「会社側のリソース不足」です。具体的には「採用にかけられる費用が十分でない」「採用に関するノウハウがない」「採用担当の人員不足」といった原因があげられます。

特に、会社の採用の歴史が浅い、採用経験が少ない場合にこういった事態が起きやすいと言えるでしょう。

また、採用担当の人員不足が発生している場合、レスポンスが不十分になってしまったことによる応募の辞退などで、若手の採用が進まないという実態があります。

さらに、社内に採用ノウハウが欠けていた場合に、母集団形成手法からターゲット人材の選考基準、そして内定・入社段階における応募者ケアまで、あらゆるプロセスで機会損失を招いてしまいます。

売り手市場による内定辞退の多発

厚生労働省の発表によると、2022年の有効求人倍率は、平均で1.28倍に上昇しています。

売り手市場(買い手である企業の求人数が多く、売り手である就職候補者が少ない求職者が有利な状況)であることから、企業が内定を出していても辞退される可能性があります。

※参考:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和4年12月分及び令和4年分)について」 (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30448.html)

このように、若手採用は、社会的な要因も相まって非常に難しくなっていることが分かります。

関連記事:

若手採用を成功させるコツ5選

では、若手採用を成功させるにはどのような工夫をすればよいのでしょうか。ここでは5つのコツを紹介しています。

こちらの記事では、若手採用に限らず、中途採用全般の失敗例とその理由を解説しています。あわせてご覧ください。

第二新卒などの中途採用も検討する

まずは「採用する年代の幅を広げる」ことが挙げられます。若手採用に力を入れるなかで、新卒しか募集しないと、当然応募数は限られます。新卒採用は競争が年々激化しており、応募数を担保することが難しくなる可能性があるからです。

そこで、第二新卒やヤングキャリアなども若手として募集することを検討するのも一つです。20代全般〜30代前半までをカバーでき、応募数の増加を期待できます。

募集時はターゲットを明確化する

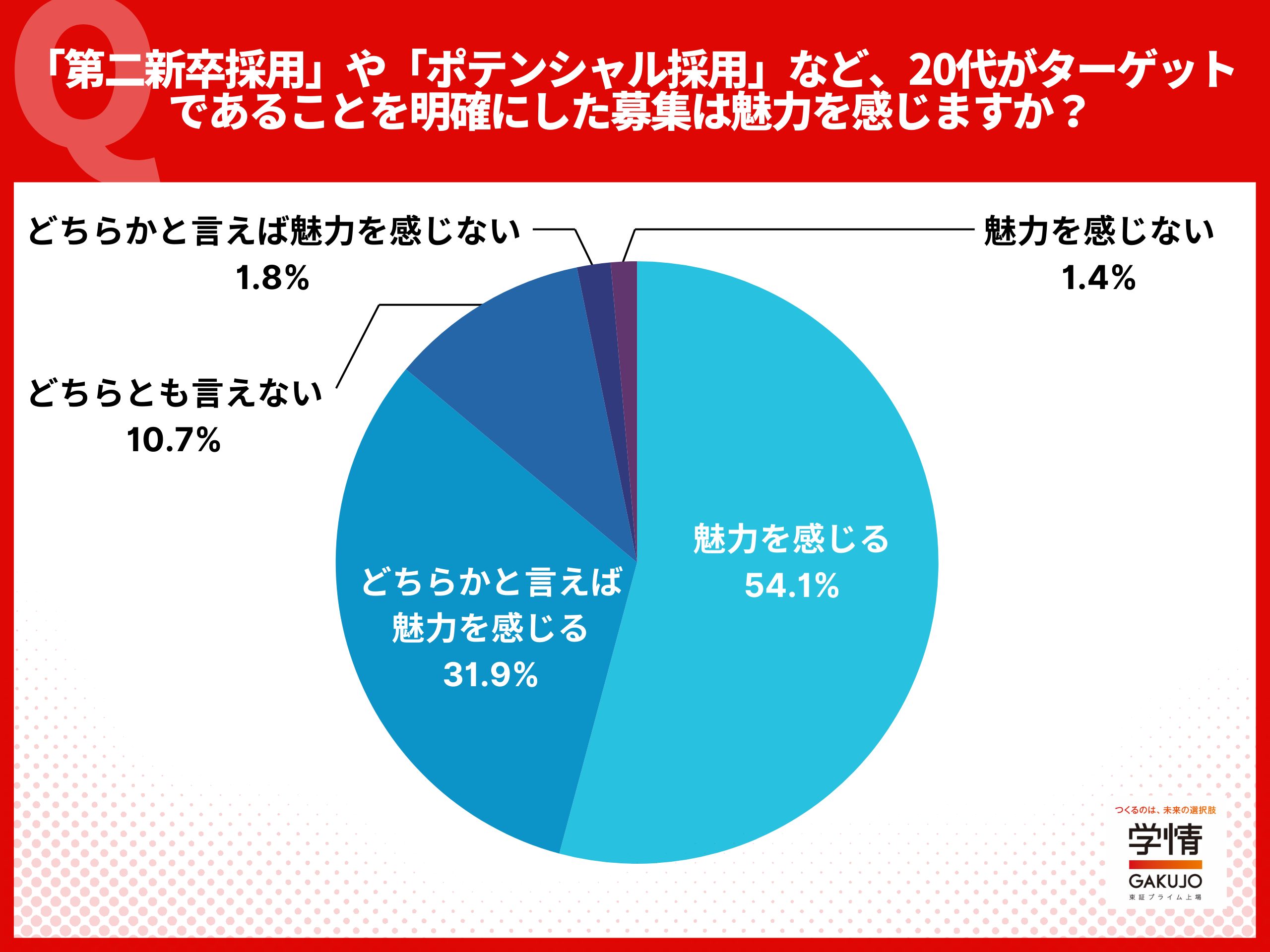

株式会社学情が、20代社会人を対象に行ったアンケート調査では、約9割の20代が、「第二新卒採用」や「ポテンシャル採用」など、20 代がターゲットであることを明確にした募集は「魅力を感じる」と回答しました。

「採用対象になるかがわかりやすい」「積極的に若手採用を実施していることがわかる」「経験がない場合でも、自信をもって応募ができる」といった声が寄せられました。

※出典:株式会社学情「20代の仕事観・転職意識に関するアンケート調査(魅力を感じる募集形式)2024年8月版」(https://service.gakujo.ne.jp/wp-content/uploads/2024/08/240807-rekatsuenq.pdf)

若手採用を実施する際は、ターゲットを明確にして募集を行うと良いでしょう。

会社の魅力を積極的に発信する

20代〜30代前半の若手社会人は、仕事の内容ややりがい、若手になにを求めているかを知ったうえで職場選びをする傾向があります。また、就職活動や転職活動の際、従来のホームページや求人サイトだけでなく、SNSなども閲覧しています。

そのため、若手が自社で働くイメージを固められるようにするためにも、多岐にわたる情報発信が有効となるでしょう。

具体的には、「採用4P」と呼ばれるフレームワークの活用がおすすめです。

- Philosophy(企業理念・目的)

- Profession(事業・業務内容)

- People(人・文化)

- Privilege(働き方・待遇)

採用プロセスは新卒・中途で変える

新卒と中途では、採用の際に見極めが必要なポイントが異なります。そのため、同じプロセスで選考しないことや、求める要件を変えることが重要です。

たとえば、スキルが見込める中途採用であるにも関わらず、新卒と同様の基礎能力のテストをするようなことは、よほど大きな意図がなければ避けるべきでしょう。

逆に、第二新卒以降は特定の職種に対して、一定の実務経験を期待されることが多くなります。そのため、特定職種の技能が分かるような採用プロセスを踏むのも有効でしょう。

社内の働き方改革を進める

若手採用においては「働き方」の観点も重要です。売り手市場において、長時間の残業や少ない休暇日数などでワーク・ライフ・バランスがとれない会社では、応募さえ期待するのは難しくなります。

たとえば、テレワークの導入や本人の状況に応じて働き方を選択できる、男性の育児休暇取得促進、20時以降の残業を原則禁止するなど、社内の働き方改革を進めることが必要です。

残業時間や休暇日数など働き方をすぐに改革するのが難しかったとしても、「やりがい」など他の魅力をアピールしたり、現状を素直に伝えつつ今後の「働き方」のビジョンを提示したりできるようにしておきましょう。

若手採用に適した採用手法

若手採用においては、従来の媒体掲載だけでなく、さまざまな採用手法を駆使することが有効です。次に、具体的な手法を紹介していきます。

ダイレクトリクルーティング

転職サイトのように、求職者からの応募を待つ受動的な採用ではなく、ダイレクトリクルーティングの専用サイトなどで企業側からアプローチをかける方法です。

相手の属性や状況がわかるため、自社に合った、活躍してくれそうな求職者に対して、ターゲット1人1人にあったアプローチが可能になります。

この手法では、求職者に直接アプローチできるため、スクリーニングの手間が省け、効率的に採用を行えます。

若手採用の対象はZ世代と呼ばれる世代です。Z世代は個性を大事にする傾向にあるため、一人ひとりに直接アプローチするダイレクトリクルーティングはその特性に合っていると言えるでしょう。

若手向けの人材紹介サービスの活用

紹介サービスを通じて、自社が求めているターゲット人材を紹介してもらうのも一つです。自社にあった若手人材を厳選してもらえ、企業が直接的に人材を探す必要がなくなるため、採用までの人事の負担を軽減できます。

会員数280万人を誇る日本最大級の20代専門転職サイト「Re就活」は、登録会員の93.3%が20代と、とりわけ20代の採用に強みを持ち、「はじめての転職にチャレンジする」20代に効果的にアプローチできます。

また社会人経験のある会員が84.7%、はじめての転職にチャレンジする会員が75.2%であることから、若手採用を成功させる上でもおすすめしたいサービスです。

リファラル採用

リファラル採用とは、社員やリクルーター、OBなどに人材を紹介してもらう採用方法のことです。人材紹介サービスや媒体掲載のような費用はかからず、信頼できる人材を紹介してもらえます。

リファラル採用を実施する上で重要となるのが、紹介者である社員や関係者との信頼関係です。

経営方針やビジョンを積極的に発信し、協力者の理解を得られる状態を作り、協力者の意見も積極的に取り入れながら推進していく必要があります。すぐに結果を出そうとするのではなく、良好な関係構築をマイルストーンにおきながら実施することで、成功確率を上げていきましょう。

ソーシャルリクルーティング

ソーシャルリクルーティングとは、キャリア系SNS(LinkedInなど)だけでなく、日常的に利用しているSNS(X=旧Twitter、Facebook、LINE)などを使用し、これらに登録している求職者に情報発信してコミュニケーションを取る手法です。

各SNSの企業の公式アカウントや従業員から、優秀と思える人材に直接採用のアプローチをします。双方向のコミュニケーションがとれ、情報の拡散も期待できることや、若手人材が目にしやすく採用につながりやすいことから、新しい採用手法として注目されています。

いきなり「面接」するのではなく、「カジュアルにコミュニケーションする場」を設けることにより、より幅広い人材にアプローチできます。

急いで採用しようと考えずに、まずは興味を持ってもらうことからスタートし、優秀な人材を採用する機会を増やしましょう。

会員数60万人の全学年を対象にしたスカウト型新卒就職サイト「Re就活キャンパス」が提供する「Re就活キャンパスコミュニケーター」は、LINEを活用したコミュニケーションツールで、応募者情報の一元管理やセミナー案内、特別コンテンツへの誘導など人事業務を効率化することが可能です。

学生が慣れ親しんでいるLINEを活用したコミュニケーションを行うことにより、学生からの高い返信率を確保しており、応募者管理・リマインド配信を全自動化し、学生の管理・コミュニケーションコストを大幅に削減しながらも、学生とのスムーズなやり取りを実現できます。

若手採用に強い求人媒体への掲載

若手人材を効率的に採用するためには、ターゲットとなる層のユーザーが多い求人媒体を選ぶことも重要です。

これらの媒体は、若手求職者のニーズやトレンドを理解し、それに合わせた求人情報を提供しています。例えば、職種や業界の幅広い選択肢を提示したり、若手に人気のある企業文化や福利厚生についてアピールする機能が充実しているものもあります。また、応募者と企業のマッチングを高めるために、キャリアアドバイザーのサポートや応募者のスキル診断を提供している媒体もあります。

特に、20代向け転職サイトNo.1のRe就活は、会員数280万人で93.3%が20代、そのうちはじめての転職に挑戦する会員が75.2%を占めています。経験もポテンシャルもある若手人材をターゲットに、効果的な採用活動が可能です。

若手採用では採用後のフォローも大切

ここまでで、採用の手法や前提をお伝えしてきましたが、若手採用においては、会社に定着してもらえるような「入社後のフォロー」も重要となります。

会社に馴染めるようなオンボーディング設計だけではなく、キャリアプランに沿って成長できるキャリア支援やスキルを身に付けられるキャリア開発を、人事や部署が一丸となって行う必要があります。

若手採用で気になる疑問

次に、若手採用に関する解説を行ってきました。ここではよくある、気になる質問をピックアップしてお届けします。

若手採用のメリットは?

若手採用のメリットは、文化醸成や採用コストの削減の観点など、多岐にわたります。

具体的には、次のようなメリットがあげられます。

- 将来の幹部となり得る優秀な人材を獲得できること

- キャリア採用よりも採用コストをおさえられること

- 既存社員への刺激となり、組織の活性化・安定した成長につながること

- 就労経験が浅い社員を迎えることで、既存の企業カルチャーを継承できること

人材確保の相談先は?

人材の採用における相談先としては、新卒応援ハローワーク(公共職業安定所)に求人の申込みをし、直接募集をかける方法だけではなく、商工会議所、中小企業庁管轄の都道府県等中小企業支援センターなどがあります。

新卒応援ハローワークでは、新卒・既卒者に対する合同就職説明会や面接会等に参加する企業を募集しています。商工会議所では会員企業向けに新卒採用支援事業の一環として合同説明会を開催しているところや、中途採用支援を行っているところがあります。都道府県等中小企業支援センターでは、中小企業の相談に専門家が応じたり、専門家派遣等の支援事業を実施したりしています。

また公的機関だけではなく、採用・人材確保に関する支援や人材に関する専門家派遣事業などの利用も検討に入れることをおすすめします。

人材紹介サービスの選び方は?

民間の人材紹介サービスの種類は多岐にわたります。得意分野やかかるコスト、サービスの規模などを踏まえ、自社にあったサービスを選びましょう。

具体的な選び方は次のとおりです。

- 就職希望者に情報を登録してもらう登録型の場合、幅広い業種・職種を扱っている「総合タイプ」と、特定の業界や業種に特化した「専門タイプ」のどちらなのか

- 特にサーチ型の場合、「得意分野」と「実績」はどのようなものか

- 人材紹介会社の規模感はどれくらいか

- 紹介手数料(成功報酬)がいくらなのか

- 担当営業者の取り組み方はどうか

Re就活エージェントでは登録会員の93.3%が20代。「はじめての転職にチャレンジする」20代に効果的にアプローチできます。気になる方は、ホームページをご確認ください。

若手採用に合った採用手法を実施しよう

若手採用を成功させるコツとして、採用する年代の幅を広げる、会社の魅力を発信する、採用プロセスを工夫し働き方改革を推進する、があげられます。

その中でも特に重要ポイントとなるのは、メインターゲットとなる若手世代の価値観に合う採用手法をとることです。

本記事で紹介した4つの手法「ダイレクトリクルーティング」「若手向けの人材紹介サービス」「リファラル採用」「ソーシャルリクルーティング」のうち、自社に合う採用手法をまずは実践してみるのはいかがでしょうか。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。