高卒新卒者の求人数は年々増加し、高卒採用を希望する企業は今後も増加していくと予想されます。「次年度からは高卒者を採用したい」「高卒採用について知っておきたい」と考えている採用担当の方も、多いのではないでしょうか。

高卒採用には独自のルールがあり、採用スケジュールも大卒新卒者とは異なります。高卒採用の実態やルール、募集方法など、実施前に知っておきたいことをまとめました。

また、高卒応募者を増やすためのポイントや、高卒採用の実際の難易度も紹介するので、ぜひチェックしてみてください。

高卒採用の状況

高卒・大卒を問わず、売り手市場が続いています。求人倍率が高く、必要な人材数を確保できていない企業も少なくありません。

その中でも、高卒採用はさらに困難といわれています。高卒採用が難しい原因のひとつに、高卒で就職する人が減少していることが挙げられるでしょう。

令和2年国勢調査では、「35〜39歳」以上の世代では最終学歴が高卒の人が大卒より多い一方で、「30〜34歳」では大卒が高卒を約30万人、「25〜29歳」では約50万人上回っています。大学進学率がほぼ一貫して伸びてきたためです。この傾向から、今後も高卒就職者は減少していくと予想されます。

年代別最終学歴

|

高校・旧制中学 |

大学 | |

| 25~29歳 | 1,463,125人 | 1,987,256人 |

| 30~34歳 | 1,698,433人 | 1,999,926人 |

| 35~39歳 | 2,074,581人 | 2,010,230人 |

| 40~44歳 | 2,594,956人 | 2,011,850人 |

| 45~49歳 | 3,437,469人 | 1,993,536人 |

| 50~54歳 | 3,391,507人 | 1,711,743人 |

| 55~60歳 | 3,336,336人 | 1,636,461人 |

高卒採用の求人倍率は急増している

人手不足を背景に、高卒採用の求人数は増加しています。その一方で高卒で就職を希望する人は年々減少しています。少子化により1学年あたりの人口が減少していること、そして、大学や専門学校などへ進学する人が増加していることなどが理由として挙げられるでしょう。

この2つの要因で、高卒採用の求人倍率は右肩上がりに急増し、2025年3月の高卒新卒者の求人倍率は4倍を超えました。

高卒新卒者の状況(高校3年生3月時点)

| 卒業年 | 求人数 | 求職者数 | 求人倍率 |

| 2021年3月 | 386,201人 | 146,429人 | 2.64倍 |

| 2022年3月 | 389,637人 | 134,765人 | 2.89倍 |

| 2023年3月 | 443,803人 | 127,157人 | 3.49倍 |

| 2024年3月 | 482,270人 | 121,123人 | 3.98倍 |

| 2025年3月 | 499,237人 | 121,798人 | 4.10倍 |

※参考:厚生労働省|令和6年度 「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」取りまとめ(令和7年3月末現在)

採用後の就職率はほぼ100%

高卒新卒者の就職決定率は、例年99.6~99.7%です。採用した人材はほぼ100%そのまま入社するため、内定者に向けた研修のスケジュールが組みやすく、直前に採用者を増やすといった不測の事態は発生しにくい傾向があります。

高卒新卒者の就職内定率・決定率(高校3年生3月時点)

| 卒業年 | 就職内定率(卒業年3月末時点) | 就職決定率(卒業年6月末時点) |

| 2021年3月 | 99.1% | 99.6% |

| 2022年3月 | 99.2% | 99.6% |

| 2023年3月 | 99.3% | 99.7% |

| 2024年3月 | 99.2% | 99.6% |

| 2025年3月 | 99.0% | ー |

高卒採用と大卒採用の違い

高卒新卒者の採用と大卒新卒者の採用は、いずれも原則として「卒業年の4月入社」を目指して活動を進めていく点は同じです。しかし、ターゲットが異なるため、次の2点においてさまざまな違いが生じます。

- スケジュール

- 募集方法

主な違いについて見ていきましょう。

スケジュール

高校も大学もどちらも教育機関であり、生徒・学生の学びが優先されます。しかし、大学は一部の学校や学部を除き、学生によるカリキュラム選択の自由度が高い傾向にあります。

例えば、「1年生のときに多めの単位を取得して、2年生は短期留学に行く」「3年の前期までにほとんどの単位を取得して就職活動に専念する」のように、一人ひとりの学生の希望に合わせたスケジューリングが可能になるケースも少なくありません。

そのため、企業側の採用活動スケジュールも、自由度が高くなります。

一方、高校生は、基本的には学校で決められたスケジュールに沿って授業を受けなくてはいけません。高校卒業後に就職を希望する場合も、就職活動を始めるのは高校3年生の9月以降で、企業側の選考も高校3年生の9月以降に実施すると定められています。

大卒新卒採用の具体的なスケジュールについては、以下をご覧ください。

募集方法

大卒採用では、政府や経団連などから募集時期や方法などについての要請はあるものの、基本的には企業側が自由に採用活動を進めていけます。学生側も応募できる企業数に決まりはないため、各自の裁量で多様な就職活動が可能です。

一方、高卒採用では、原則としてハローワークに求人を申し込み、学校を通じて募集しなくてはいけません。

また、生徒側も大半の都道府県では一人一社しか応募できず、応募した企業から内定を得られない場合のみ他の企業に応募できるため、大学生と比べると就職活動の自由度は低くなります。

新卒採用を進める上で、重要となる学校訪問の具体的な進め方やマナーについては、以下の記事で詳細にご案内しています。

高卒採用のルール

高卒者の新卒採用は、学校教育の妨げにならないように配慮して進めていくことが求められます。主なルールを紹介するので、ぜひチェックしてみてください。

ただし、ルールの詳細は都道府県ごとに異なります。複数の都道府県で高卒採用を実施するときは、各自治体が公表しているルールを確認してから採用活動を始めてください。

※参考:株式会社学情「転職意識調査レポート2024」

高校3年生の9月以降に選考を開始する

学校側が就職希望者を企業に推薦するのは、通常、高校3年生の9月上旬です。その後、企業側が応募者の情報を閲覧できるようになるため、実際の選考活動は高校3年生の9月中旬以降に開始します

学校を通して生徒に情報を提供する

企業情報や採用条件などは、学校を通して生徒に伝えなくてはいけません。家庭訪問や特定の場所で待ち合わせるなど、生徒個人への直接的なアプローチは禁じられています。

面接の日程が決まったときも、生徒ではなく学校を通して伝えましょう。また、生徒に金品を授与することは、直接・間接を問わず禁じられています。

応募者の受付は学校かハローワークが実施する

高卒新卒者を対象とした応募の受付は、学校かハローワークを通じて実施しなくてはいけません。社内の窓口やホームページなどで、企業が独自に受け付けることは禁じられています。

全国高等学校統一応募用紙を用いる

高卒新卒者を募集するときは、「全国高等学校統一応募用紙」を用いなくてはいけません。近畿地方では、通常「近畿高等学校統一応募用紙」を用います。

大卒新卒者を募集するときとは異なり、企業独自のエントリーシートを利用できないため、応募者に尋ねる内容も自ずと制限される点に注意が必要です。

なお、原則として統一応募用紙のみの選考はなく、面接を実施してから採用可否を判断します。

卒業日の翌日以降に就業を開始する

就業開始日は、高卒新卒者の卒業日の翌日以降に設定しなくてはいけません。

なお、研修や説明会などは卒業日以前でも開催できます。ただし、あくまでも応募者・内定者の学業を優先し、スケジュールを組むことが必要です。

原則として一人一社制が適用される

原則として一人一社制が適用されるため、応募者は他社と併願していないものとして選考を進めていきます。

ただし、都道府県によっても異なりますが、高校3年生の10月以降は一人二社まで応募できることがあるため注意が必要です。当初から複数社に応募できるのは、秋田、茨城、大阪、和歌山、沖縄の5府県(2024年6月現在)のみとなっています。

また、基本的人権に配慮し、本人の適性・能力だけで採用可否を決定することも大切なルールです。高卒者に限らず、選考の際には本人の適性・能力を適切に見極めるようにしましょう。

高卒採用のスケジュール

高卒新卒者の採用スケジュールは都道府県ごとに異なるため、まずは自治体に確認しましょう。ここでは東京都のスケジュールを例に解説します。

ただし、スケジュールが見直されることもあるため、卒業年ごとに確認してください。

【高校3年生の6月】求人申込

企業は、新卒者が高校3年生の6月に、管轄のハローワークに求人を申し込みます。その際には、以下の書類の提出を求められることが一般的です。

- 求人票

- 求人要綱

- 高校卒就職者就業情報

提出書類は都道府県ごとに異なります。前月5月頃に都道府県主催で「求人申込説明会」を実施することもあるため、参加して書類やスケジュールを確認しておきましょう。

【高校3年生の7月】求人活動開始

高校3年生の7月から、求人活動を始めます。

ただし、生徒個人をターゲットとした活動はできないため、学校訪問を通して求人活動を進めていきます。他社となるべくバッティングしないよう、高校側と調整してスケジュールを立てましょう。

【高校3年生の9月中旬】選考開始

高校3年生の9月上旬に、高校側が生徒の推薦を開始します。9月中旬から、推薦された生徒の情報を統一応募用紙で確認し、選考を進めていきます。

【高校3年生の10月】2次募集開始

希望する企業からの採用を得られなかった生徒などを対象に、高校3年生の10月頃から2次募集を実施します。2次募集では生徒は2社まで応募できるようになるため、内定を通知しても入社が確約されるわけではありません。

高卒新卒採用時の注意点

高卒新卒者の採用の際には、以下のポイントに注意が必要です。

- 選考結果は1週間を目安に応募者に通知する

- 研修計画を立てておく

各ポイントを解説します。

選考結果は1週間を目安に応募者へ通知する

高卒新卒者の採用選考試験や面接は通常1回のみ実施します。また、選考結果は1週間を目安に通知するのが一般的です。

大卒新卒者のように何度も選考を実施してふるいにかけるといった方法は採らないため、一度の試験や面接で適性を見極められるように準備しておくことが必要です。

研修計画を立てておく

一般的に、高卒就職者は大卒就職者と比べ、教育に時間と費用がかかる傾向にあります。優秀な人材に育て、活躍してもらうためにも、入社前後の研修や教育のプランを立ててから、募集するようにしましょう。

高卒応募者を増やすためのポイント

求人倍率が年々高くなっていることからも、高卒新卒者の採用はさらに激戦になると予想されます。採用の可能性を広げるために、以下のポイントを実施してみてはいかがでしょうか。

- 就職・転職サポートサイトに登録する

- 就活サイト・合同説明会を活用する

- 既卒・第二新卒に枠を広げる

各ポイントを解説します。

就職・転職サポートサイトに登録する

企業と就職希望者・転職希望者をつなぐ就職・転職サポートサイトに登録すると、次のような人材もターゲットにできます。

- 自力で就職活動をする高校生

- 就職先を決めないまま卒業した既卒者

- 短期間で離職した第二新卒・転職希望者

発信力のあるサポートサイトに登録すれば、より多くの人材との接点が生まれます。ぜひサポートサイトへの登録も検討してみましょう。

合同説明会を活用する

合同説明会の準備をすることで、採用の幅を広げてみてはいかがでしょうか。

多くは学校経由で就職を決めますが、一人一社制の縛りもあり、自由な就活ができないと感じる高校生もいます。そのような高校生は合同説明会を利用し、自ら就活を進めることも少なくありません。

自発的かつ意欲的な高校生が多いと予想されるため、企業にとっては「やる気のある若者を採用できるチャンス」です。

合同説明会に参加する企業側のメリットについては、以下をご覧ください。

既卒・第二新卒に枠を広げる

幅広い母集団の中から適した人材を選ぶためにも、高卒新卒者だけでなく、既卒や第二新卒に枠を広げてみてはいかがでしょうか。

高卒新卒者の採用活動には多くの制約があるのと同様、高卒新卒者にとっても就職活動には多くの制約があり、十分に企業を比較・検討できないまま就職するケースも少なくありません。そのため、早期に離職する新卒者も多くいます。

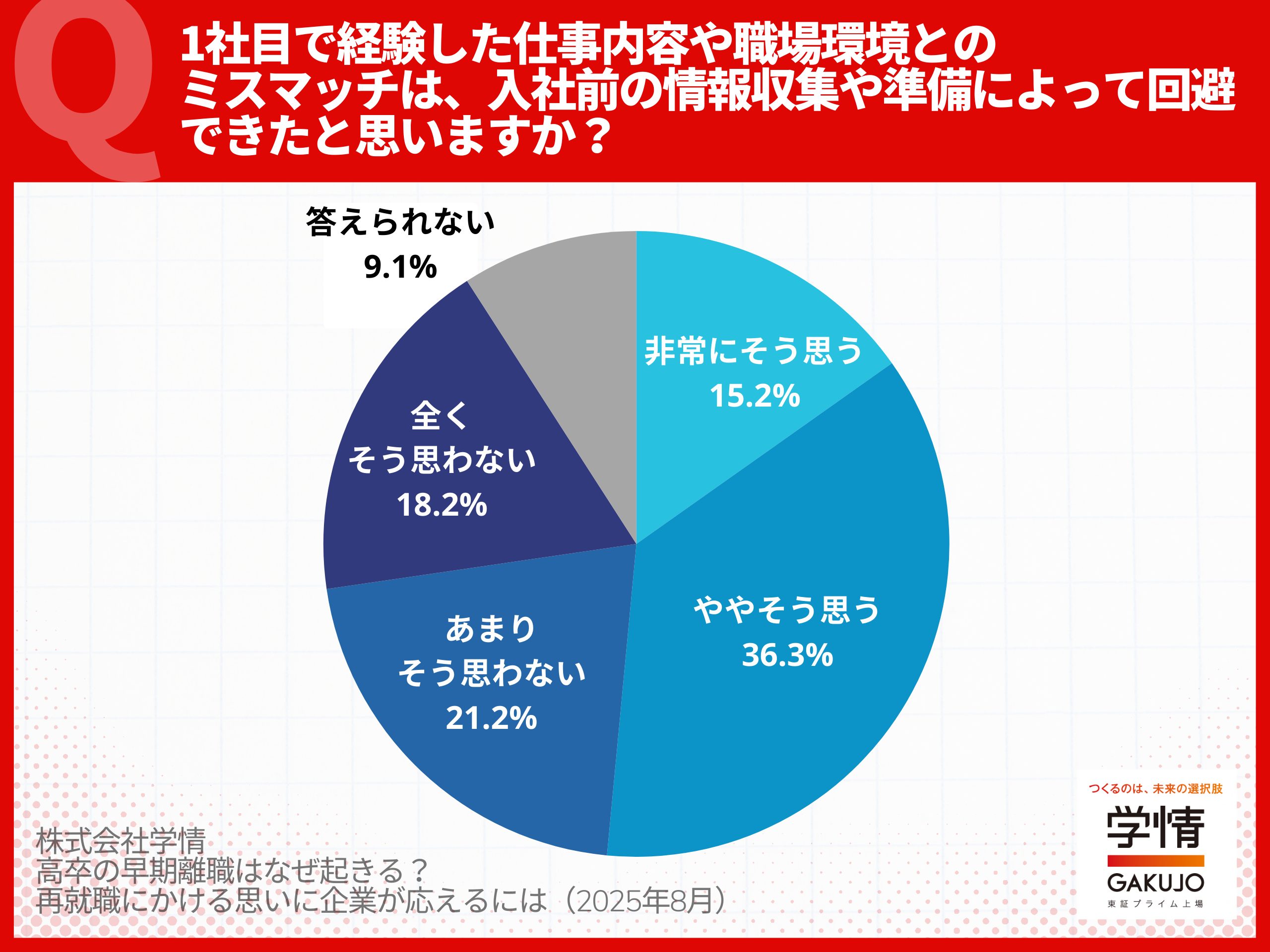

株式会社学情では、高校卒業後に就職した会社を3年以内に退職した人を対象に、退職理由やストレスに感じたことなどについての調査を実施しました。その結果、対象者のうち過半数にあたる51.5%が、企業とのミスマッチは入社前の情報収集や準備で回避できたと思うと答えています。

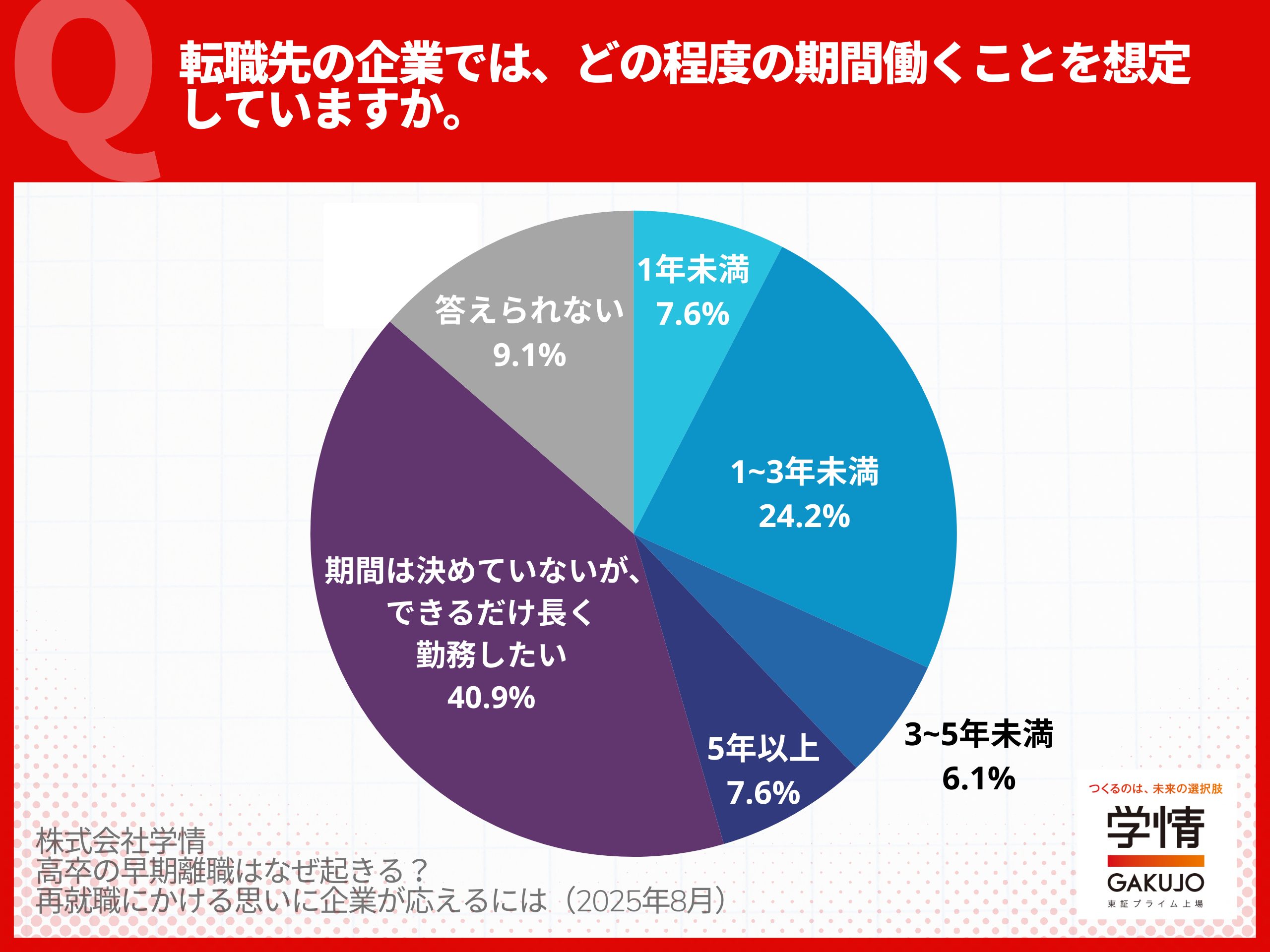

また、同調査では対象者の再就職にかける意気込みについても尋ねています。期間を決めずにできるだけ長く働きたいと考える人が多いことからも、既卒や第二新卒をターゲットとすることは、企業にとって「根気のある若者を採用できるチャンス」といえるでしょう。

高卒採用のよくある質問

高卒採用は大卒採用と比べて制約が多く、新卒者に対しては採用スケジュールもほぼ一律です。

高卒採用時のよくある質問とその答えをまとめました。採用活動を始める前に、ぜひチェックしてみてください。

Q.高卒採用にかかるコストはどのくらい?

A.企業規模や採用人数にもよりますが、高卒採用にかかるコストは全体で200万円程度、1人あたり20万~50万円程度とされています。何度も選考試験や面接を実施しないため、大卒新卒者の採用活動に比べてコストは低めです。

Q.高校生を対象にインターンシップを実施できる?

A.可能です。高校や自社ホームページなどを通して、インターンシップの参加者を募集できます。

インターンシップ後は、参加者にフィードバックを提供するようにしましょう。高校生が自身の強みや課題を理解し、また、企業理解を深めやすくなります。

Q.高卒採用の難易度は?

A.高卒採用は大卒採用よりも高難易度です。高卒新卒者の求人倍率(2025年卒)は4.10倍で、大卒新卒者の求人倍率(1.66倍:2026年卒)と比べて2倍以上です。

高卒採用が難しい理由としては、高卒で就職を希望する人が減少していることが挙げられます。

文部科学省の「令和6年度学校基本調査」によれば、大学や短期大学への進学率は62.3%で過去最高を記録しました。少子化により大学・短期大学の定員が進学希望者を上回る「大学全入時代」が到来したともいわれています。

※参考:

高卒採用にはRe就活ユースがおすすめ!

難易度の高い高卒採用を成功させるためにも、Re就活ユースの利用がおすすめです。Re就活ユースには、次のメリットがあります。

- 高卒既卒者や高卒第二新卒者にアプローチできる

- 地域を問わず広く求人できる

- さまざまな職種で通年採用ができる

各メリットについて見ていきましょう。

高卒既卒者や高卒第二新卒者にアプローチできる

文部科学省が実施した「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」によれば、高卒後に就職した人の38.4%が3年以内に離職しています。新卒就職者は約18万人のため、高卒の第二新卒は約20万人(約18万人×38.4%×3年間)と概算できます。

また、「令和6年度 学校基本調査」によれば、高校卒業時に進学や就職が決まっていない人は高校卒業者の約8.6%です。高校卒業者は約92万人のため、既卒者は約8万人、卒業後3年以内の既卒者は約24万人(約8万人×3年間)と概算できるでしょう。

高卒新卒者の採用は原則として高校を通して進めていきますが、卒業後の採用については高校は関与しません。高卒専門の就職・転職サイト「Re就活ユース」で、全国数十万人もの第二新卒や既卒者との接点を確保しておきましょう。

※参考:

地域を問わず広く求人できる

高校生の就活は一人一社制が原則のため、複数企業を比較検討する機会がほとんどありません。加えて、高校生が学校から紹介される就職先はその地域の企業に偏っているため、地元企業に就職する割合が高くなってしまいます。

インターネットで就職希望者・転職希望者に働きかけるRe就活ユースなら、地域を問わず広く求人を行えます。全国の人材をターゲットにするためにも、ぜひご利用ください。

さまざまな職種で通年採用ができる

Re就活ユースには業務経験者も多数登録しています。大卒には少ない技術系経験者が26.2%、販売・サービス系経験者が25.8%と、幅広い職種の経験者がいる点も特徴です。

また、高卒新卒者については採用活動の時期が決まっていますが、既卒者や第二新卒をターゲットとするRe就活ユースなら通年で採用が可能です。

Re就活ユースで優秀な人材を見つけよう

企業と高卒既卒者・高卒第二新卒者をつなぐRe就活ユースなら、幅広い職種で通年採用活動を実施できます。ぜひRe就活ユースで高卒採用を進めていきましょう。

株式会社学情では、高卒採用も含めた第二新卒に特化した媒体を運営しています。採用にお困りの方は、ぜひお問い合わせください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。