採用難が続くなか、新しい採用手法としてダイレクトリクルーティングに注目が集まっています。

本記事では、ダイレクトリクルーティングの特徴や費用、成功させるポイントについて解説します。ダイレクトリクルーティングの導入をご検討の方は、参考にしてください。

ダイレクトリクルーティングとは

ダイレクトリクルーティングとは、企業が求職者に直接アプローチする採用手法のことです。

従来の採用活動は、求人広告への掲載や人材紹介への依頼など「受け身」の手法がメインでした。受け身の採用手法は、求職者からの応募が来るまで待っているしかなく、企業に興味を持ってもらうきっかけを作りづらいといった問題があります。

一方、ダイレクトリクルーティングは、企業が求職者にスカウトメールを送ったり、情報発信したりと能動的に動くため、工夫次第で選考や採用につなげやすいのが強みです。

ダイレクトリクルーティングと従来の採用手法の違い

ダイレクトリクルーティングは、企業が採用ターゲットに直接アプローチするため、マッチング精度の高い出会いが期待できます。一方で、従来の手法と比べて採用工数が増加しやすい点に注意が必要です。

ダイレクトリクルーティングと従来の採用手法の違いは、次の通りです。

|

ダイレクト |

求人広告 |

人材紹介 |

|

|

特徴 |

企業が求める人材をリサーチして、ダイレクトメッセージなどを使い直接アプローチする。 |

求人媒体に掲載し、一度に多くの求職者にアプローチできる。 |

人材紹介会社に採用要件を伝え、要件に適した人材を紹介してもらう。 |

|

母集団形成 |

質の高い母集団形成が期待できる。 |

幅広い母集団形成が期待できる。 |

人材紹介だけで母集団形成をするのは難しい。 |

|

採用工数 |

多い |

やや多い |

少ない |

|

採用コスト |

成功報酬型や求人広告一体型などがある。 |

掲載順位や広告サイズによって変動。 |

相場年収の30〜35%。 |

下記の記事では、各採用手法についてより詳しく解説しています。

ダイレクトリクルーティングとスカウトの違い

ダイレクトリクルーティングとスカウトの違いは、次の通りです。

- ダイレクトリクルーティング:採用要件に適した人材に直接アプローチする採用手法。

- スカウト:採用要件に適した人材に対してスカウトメールを送ること。ダイレクトリクルーティングのアプローチ手段のひとつ。

20代転職に特化した「Re就活」は、検索条件にヒットした対象に送る「スカウト機能」と、個人に送る「ヘッドハンティング機能」の2種類の機能を備えています。

ダイレクトリクルーティングが注目されている理由

ダイレクトリクルーティングが注目されている理由には、次の3つが考えられます。

- 売り手市場による採用難

- ジョブ型雇用の拡大

- 情報収集スタイルの変化

売り手市場による採用難

令和6年12月の有効求人倍率は1.25倍でした。近年、人材獲得競争が激化しており、今後も採用難が続くと予想されています。

その影響を受け、従来の「受け身」の採用手法では採用が難しくなり、企業から求職者に直接アプローチできるダイレクトリクルーティングに注目が集まっています。

※参考:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年12月分)について」

ジョブ型雇用の拡大

ジョブ型雇用とは、業務に必要な能力を持った人材を採用する方法です。ジョブ型雇用では、採用要件が明確かつ限定的なため、ダイレクトリクルーティングと相性が良いと考えられています。

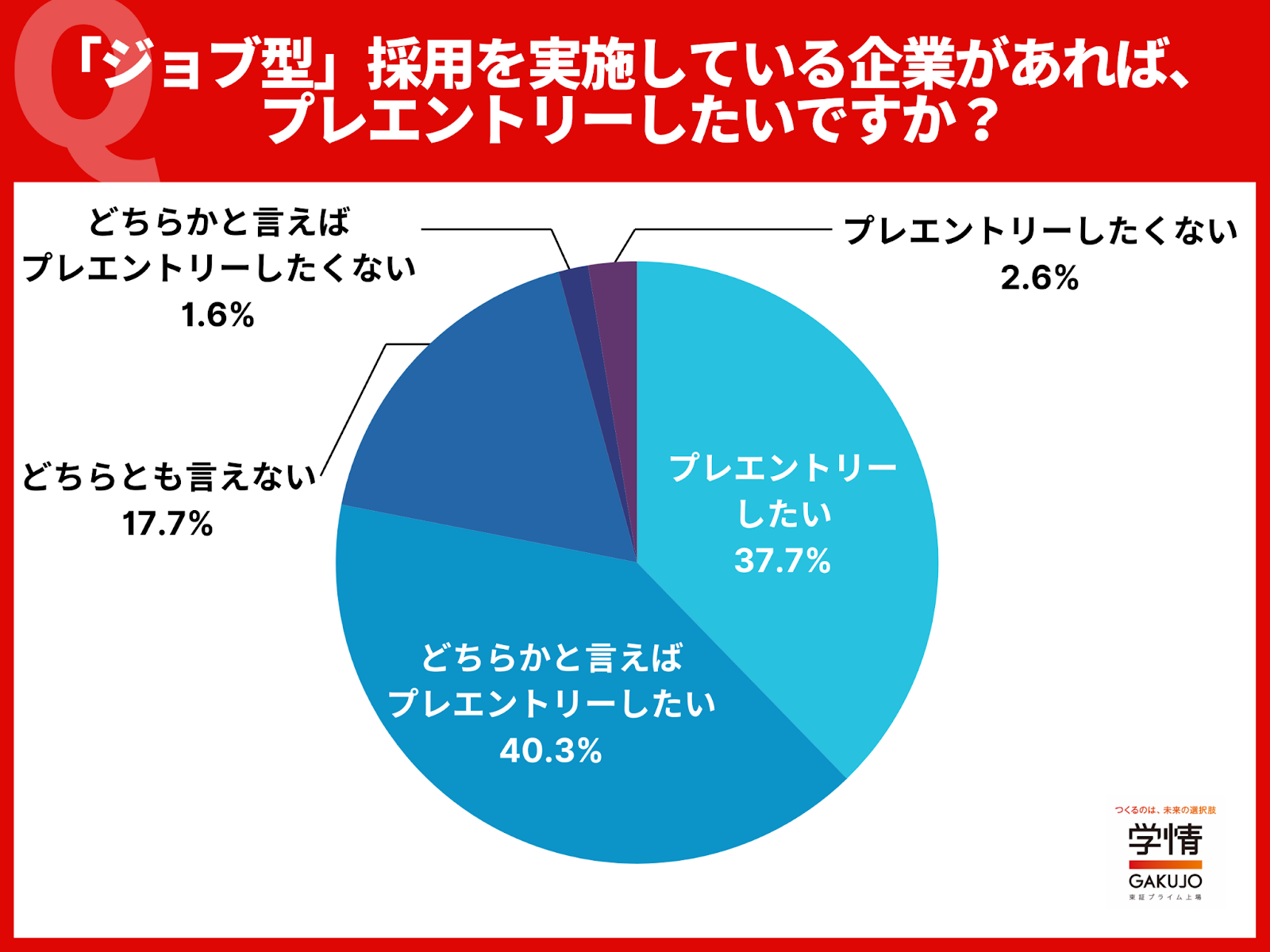

また、株式会社学情が実施したアンケートによると「ジョブ型」採用を実施している企業があれば「プレエントリーしたい」と回答した学生が7割を超える結果となり、求職者側も注目していることが分かります。

※参考:株式会社学情「2026年卒学生の就職意識調査(ジョブ型)2024年5月版」

情報収集スタイルの変化

従来の仕事探しは、求職者が求人情報を検索して情報を集めていました。しかし、最近ではSNSなどを通して与えられた情報のなかから自分に合うものを選択する傾向が強まっています。

特に1990年代半ばから2010年代生まれのZ世代は、日常的にインターネットやSNSを使っており、そこから情報を得るのに慣れています。

ダイレクトリクルーティングの市場規模

株式会社矢野経済研究所の調査によると、2023年度のダイレクトリクルーティングサービス市場規模は前年度比23.2%増の1074億円でした。

2024年度の市場規模は前年度比18.7%増の1275億円を見込んでおり、さらなる市場規模拡大が期待されています。

※参考:株式会社矢野経済研究所「ダイレクトリクルーティングサービス市場に関する調査を実施(2024年)」

ダイレクトリクルーティングの費用

ダイレクトリクルーティングの費用は、次の通りです。

|

料金体系 |

費用相場 |

|

|

成功報酬型 |

報酬額 |

理論年収15〜35%程度 |

|

初期費用・データベース利用料 |

0〜70万円程度/年 |

|

|

定額型 |

130万〜250万円/年 |

|

より詳しい費用についてはこちらの記事を参考にしてください。

ダイレクトリクルーティングのメリット

ダイレクトリクルーティングのメリットは次の通りです。

- マッチング精度の高い採用が期待できる

- 潜在層にアプローチできる

- 採用コストをおさえられる

マッチング精度の高い採用が期待できる

ダイレクトリクルーティングは、採用要件に適した人材を抽出し、欲しい人材に直接自社の魅力を伝えられるので、マッチング精度の高い採用が期待できます。

また、求職者側も企業のことを十分に知ったうえで応募してくれるので、選考につながりやすかったり、ミスマッチによる早期退職を防いだりすることにもつながります。

潜在層にアプローチできる

アプローチの幅を広げるには、転職意欲の高い顕在層だけでなく、潜在層へのアピールも重要です。

従来の採用手法では、潜在層にアプローチする手段が少なく、優秀な人材を取りこぼしている可能性がありました。しかし、ダイレクトリクルーティングを活用すれば、転職意欲が低い人や自社を知らない層にも積極的にアプローチできます。

採用コストをおさえられる

採用状況によっては、ダイレクトリクルーティングを活用することで、採用単価をおさえられる可能性があります。

ダイレクトリクルーティングの成功報酬額は、人材紹介よりも低く設定されている場合が多いです。また、システム利用料やスカウトメールの費用も人材紹介の成功報酬額と比較すると、安価で利用できます。

ダイレクトリクルーティングのデメリット

ダイレクトリクルーティングには、メリットがある一方でデメリットもあります。

- 採用担当者の負担が増える

- 採用活動が長期化する可能性がある

採用担当者の負担が増える

ダイレクトリクルーティングでは、採用要件に適した人材の抽出や、スカウトメールの作成などを行うため、採用担当者の業務負担が増加しやすい傾向にあります。

ダイレクトリクルーティングを上手く運用するには、適切な人員配置が大切です。

採用活動が長期化する可能性がある

求職者の転職意欲が低い場合、採用活動が長期化する可能性があります。その場合は、カジュアル面談を実施しましょう。

カジュアル面談とは、相互理解を深めることを目的に行う面談です。採用工数はかかりますが、志望意欲の醸成が期待できます。

ダイレクトリクルーティングを成功させるポイント

ダイレクトリクルーティングは「採用のマッチング精度を高めたい」「自社の採用ノウハウを蓄積したい」という企業に向いている採用手法です。

ダイレクトリクルーティングの特長を最大限に活かし、採用活動を成功させましょう。

「どこに魅力を感じたか」を伝える

スカウトメールを送る際は、求職者のどこに魅力を感じたのかを具体的に伝えましょう。

定型文では、しっかり読んでもらえない可能性があります。興味を持ってもらうには「あなただから声をかけた」という熱意が伝わるような工夫が必要です。

たとえば、求職者のプロフィールから興味を持った点をスカウトメールに盛り込むだけでも、企業側の本気度が伝わります。

条件を絞り込み過ぎない

採用ターゲットを選定する際は、条件を絞り込み過ぎないようにしましょう。

転職意欲の低い潜在層は、プロフィールを細かく設定していないことが多いです。そのため、最初から条件を絞り込み過ぎると、魅力的な人材を逃してしまう可能性があります。

「登録情報は採用要件に適していないが、会ってみたら魅力的な人だった」というケースも珍しくありません。

スカウトメールに動画を入れる

企業の魅力や強みを効果的にアピールするには、スカウトメールに動画を入れるのがおすすめです。動画を取り入れることで、実際に働いている社員やオフィスの様子をリアルに伝えられます。

20代転職に特化した「Re就活」の「JobTubeスカウト」なら、スカウトメールに短い動画を入れて配信できます。

ダイレクトリクルーティングの事例を参考にする

ダイレクトリクルーティングを効率的に運用するには、実際の事例を参考にしましょう。採用課題によって運用やアプローチ方法が変わるため、具体的にイメージしやすくなります。

ダイレクトリクルーティングの事例については、こちらの記事をご覧ください。

ダイレクトリクルーティングでマッチング精度の高い採用を実現しよう!

ダイレクトリクルーティングは、企業が求職者に直接アプローチする採用手法です。求職者の経歴やスキルを確認したうえでスカウトするため、マッチング率の高い採用が期待できます。

株式会社学情では、新卒採用サイト「Re就活キャンパス」と、20代後半から30代採用に特化した「Re就活30」を運営しています。それぞれ特化型のダイレクトリクルーティングサイトのため、効率的なアプローチが可能です。

新卒採用・中途採用をご検討の方は、株式会社学情へお問い合わせください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。