【2024年版】インターンシップとは?最新動向や成功事例、改正内容を解説

公開日:2023.07.03

更新日:2025.11.30

近年、インターンシップへの参加を希望する学生が増えています。インターンシップを導入すると採用ミスマッチを防げるため、企業にとてもメリットがあります。

これからインターンシップを導入する企業は、動向をチェックしておくことも大切です。

この記事では、インターンシップの最新動向や企業が導入するメリット、成功させるためのポイントなどを解説します。インターンシップの成功事例も紹介するので、自社で導入する際に役立ててください。

【2024年最新版】インターンシップの動向

インターンシップとは、学生が自身の専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を実施することです。まずは、最新のインターンシップの動向をチェックし、大学や学生のニーズを把握しておきましょう。

62.3%の大学が実施

文部科学省の「令和3年度大学等におけるインターンシップ実施状況について」によると、485校の大学、109校の大学院がインターンシップを実施していることが分かっています。

| 学校種別 | 実施状況(令和3年度) | 実施状況(令和元年度) |

| 大学 | 485校 | 547校 |

| 大学院 | 109校 | 171校 |

大学の485校は令和元年度よりも減少傾向にあるものの、全体の62.3%に該当します。参加学生数は、大学生が46,262人、大学院生が4,637人でした。

| 学校種別 | 参加学生数(令和3年度) | 実施状況(令和元年度) |

| 大学 | 46,262人 | 77,594人 |

| 大学院 | 4,637人 | 6,367人 |

※出典:文部科学省「令和3年度大学等におけるインターンシップ実施状況について」(https://www.mext.go.jp/b_menu/internship/1413929_00003.htm)

調査年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けており、対面でのインターンシップを控え、オンラインに切り替えた企業も少なくありませんでした。

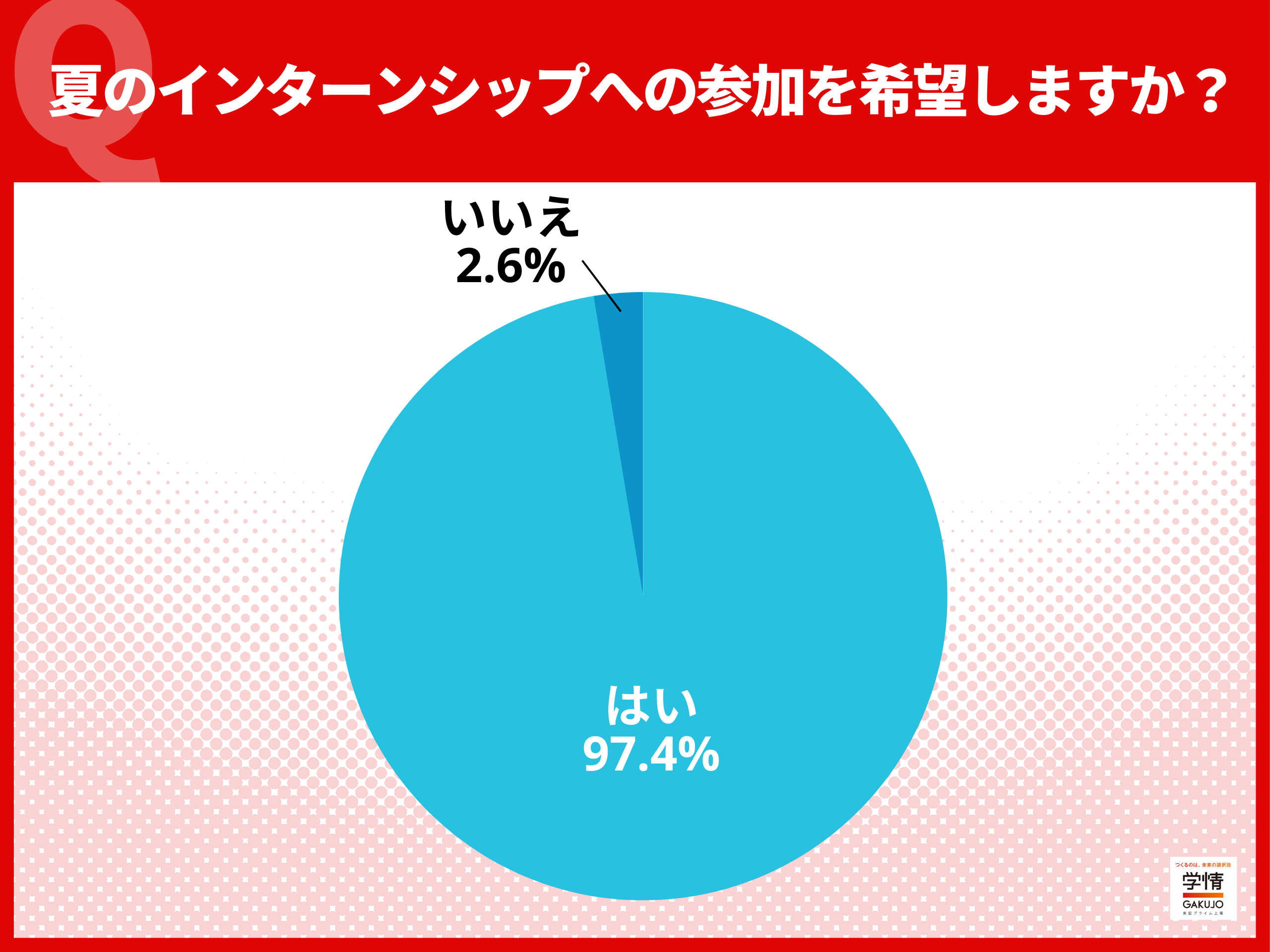

97.4%の学生が参加を希望

インターンシップへの参加を希望する学生も多い傾向にあります。株式会社学情の「2024年卒学生の就職意識調査(インターンシップ) 2022年6月版」では、97.4%の学生が夏のインターンシップへの参加を希望していることが分かっています。

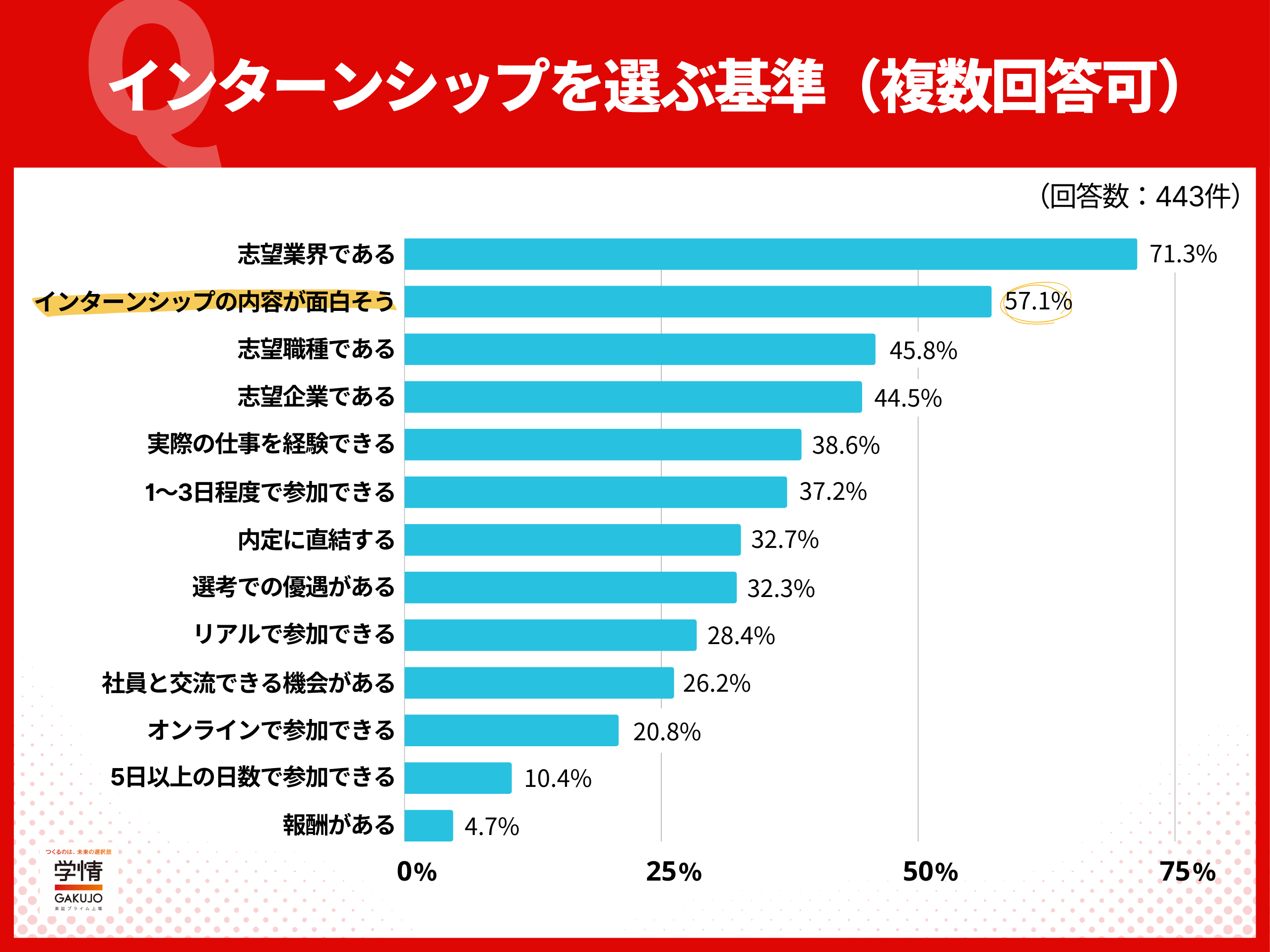

また、インターンシップを選ぶ基準は、「志望業界である」が71.3%で最も多く、「インターンシップの内容が面白そう」が57.1%と続きます。

インターンシップの参加方式では、オンラインよりもリアルで参加できることを基準に選ぶ学生が多いようです。

※出典:株式会社学情「2024年卒学生の就職意識調査(インターンシップ) 2022年6月版」(https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/220610/)

2025年卒業予定の学生を対象としたインターンシップからプログラム内容のルールが変わる

これまでのインターンシップは、あくまでも広報活動の一環として実施されてきたため、採用や選考に利用する「採用直結型インターンシップ」が禁止されていました。その理由は、学業がおろそかになることが懸念されていたためです。

2025年卒以降は一定の条件下で「採用直結型インターンシップ」が解禁されます。

しかし、企業側が学生の個人情報を採用活動に活用できるようになっても、学生は改めて採用選考のためにエントリーをする必要があります。インターンシップに参加していない学生も選考へのエントリーは可能です。

産学協議会は、企業に対してインターンシップに参加した学生と参加していない学生を区別せず、フラットな視点で学生の能力や意欲を評価して選考することを求めています。

学生のキャリア形成支援に係る取り組みを4つに類型化

新たなインターンシップは、学生のキャリア形成支援に係る取り組みが1〜4タイプに類型化されました。

ただし、タイプ1〜4はあくまでもキャリア形成支援の取組みであり、採用活動ではない点に注意が必要です。

| 名称 | 目的 | |

| タイプ1 | オープン・カンパニー | 就業体験を必須とせず「個社・業界の情報提供等」や「教育」が目的 |

| タイプ2 | キャリア教育 | |

| タイプ3 | 汎用的能力・専門活用型インターンシップ | 就業体験が必須で「自身の能力の見極め」や「評価材料の取得」が目的 |

| タイプ4 | 高度専門型インターンシップ(試行) |

インターンシップと称せるのは、就業体験が必須のタイプ3とタイプ4に限られます。

「タイプ1」と「タイプ2」には就業体験を実施せず、企業・業界の情報提供や教育が目的なので、インターンシップとは称しません。

「タイプ3」と「タイプ4」は、自身の能力の見極めや評価材料の取得を目的とした就業体験が必須です。ただし、インターンシップ参加経験がない学生でも、採用選考へのエントリーは可能です。

タイプ1

| 名称 | オープン・カンパニー |

| 目的 | 就業体験を必須とせず「個社・業界の情報提供等」や「教育」が目的 |

| 対象 | すべての大学生・大学院生 |

| 実施期間 | 1日 |

| 実施時期 | 全期間 |

| 就業体験 | なし |

| 採用との連携 | できない |

「タイプ1」はオープン・カンパニーと称されており、従来の会社説明会に該当します。オープン・カンパニーは1日間で実施され、就業体験は含まれていません。

「オープン・カンパニー」について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

タイプ2

| 名称 | キャリア教育 |

| 目的 | 就業体験を必須とせず「個社・業界の情報提供等」や「教育」が目的 |

| 対象 | おもに低年時の学部生 |

| 実施期間 | プログラムによって異なる |

| 実施時期 | 全期間 |

| 就業体験 | 任意 |

| 採用との連携 | できない |

「タイプ2」はキャリア教育と称されており、企業がCSRとして実施するプログラムや大学による授業・産学協働プログラムが想定されています。就業体験は任意なので、プログラムに含めることも可能です。実施期間は、プログラムによって異なります。

タイプ3

| 名称 | 汎用的能力・専門活用型インターンシップ |

| 目的 | 就業体験が必須で「自身の能力の見極め」や「評価材料の取得」が目的 |

| 対象 | 学部3・4年次または修士1・2年次 |

| 実施期間 |

|

| 実施時期 | 長期休暇期間 |

| 就業体験 | 必須 |

| 採用との連携 | 採用活動開始以降ならOK |

「タイプ3」は汎用的能力インターンシップ、または専門活用型インターンシップと称されます。実施期間は汎用的能力型が5日以上、専門活用型が2週間以上です。「タイプ3」からは、就業体験が必須です。

タイプ4

| 名称 | 高度専門型インターンシップ(試行) |

| 目的 | 就業体験が必須で「自身の能力の見極め」や「評価材料の取得」が目的 |

| 対象 | 大学院生 |

| 実施期間 | 2カ月以上 |

| 実施時期 | 今後検討予定 |

| 就業体験 | 必須 |

| 採用との連携 | 採用活動開始以降ならOK |

「タイプ4」は、高度専門型インターンシップと称されます。現時点では、ジョブ型研究インターンシップのみが運用対象です。実施対象は大学院生で、2カ月以上の期間をかけて実施されます。

改正後のインターンシップに関してくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

インターンシップで取得した学生情報の活用要件を明確化

文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」では、インターンシップを通じて取得した学生情報を企業が採用活動に活用できる要件が明確化されています。

学生情報を企業が採用活動に活用することについては、どのタイプを実施したかによって異なります。「タイプ1」と「タイプ2」は、学生情報を採用活動に活用できません。一方の「タイプ3」と「タイプ4」は、採用活動開始以降に限って活用が可能です。

インターンシップを導入するメリット

インターンシップに参加すると、学生にとっては就業体験ができる、業界への理解を深められるなどのメリットがあります。一方で企業にとってもさまざまなメリットがあるため、積極的に実施を検討してみましょう。

優秀な人材の確保につながる

近年は一般社団法人日本経済団体連合会の方針を受け、採用活動の選考が早期化しています。2025年卒学生の場合、大学3年生の3月1日に説明会、大学4年生の6月1日に選考が解禁される予定です。

しかし、学生が有利な売り手市場のなかで、説明会や選考の解禁を待っていては、優秀な人材を他社に奪われてしまうおそれがあります。

インターンシップは選考よりも前に実施されるため、より早い段階で学生と接触する機会を持つことが可能です。参加した学生に自社の魅力を積極的にアプローチすることで、優秀な人材の確保が期待できます。

採用ミスマッチを軽減できる

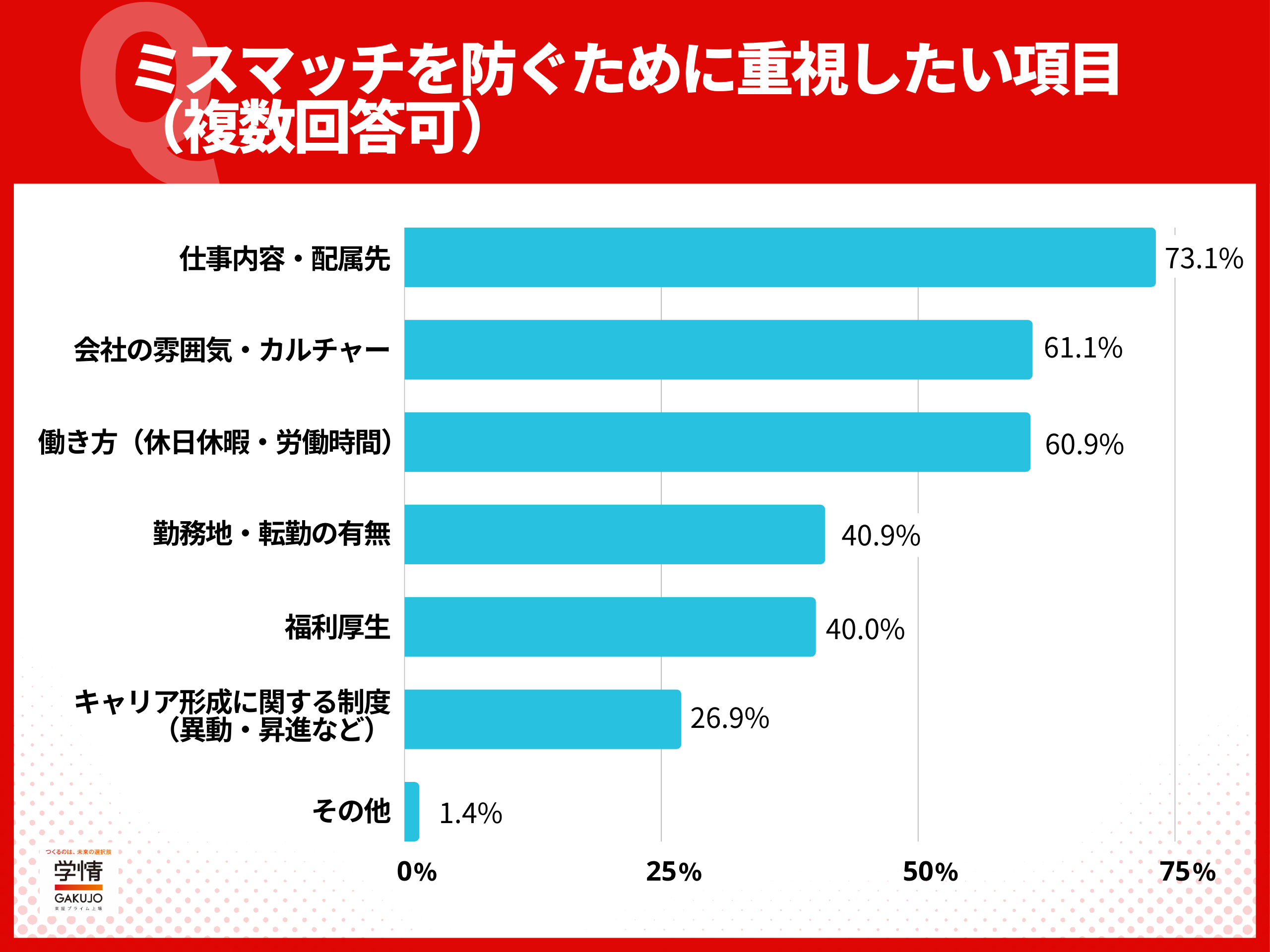

株式会社学情の「2024年卒学生の就職意識調査(ミスマッチ))2023年3月版」では、76.6%の学生が就職においてミスマッチに「とても不安がある」「やや不安がある」と回答しました。

また、ミスマッチを防ぐために、「仕事内容・配属先」「会社の雰囲気・カルチャー」を重視する学生が多いことも分かっています。

インターンシップの就業体験では仕事内容や会社の雰囲気などを把握できるため、学生側のミスマッチの軽減につながります。一方で企業側も採用ミスマッチを防ぐために、インターンシップが効果的です。

インターンシップは、選考過程だけでは見抜けない学生の能力や人物像などを把握するきっかけになります。採用ミスマッチを防げれば早期離職を低減し、定着率の向上につながるでしょう。

採用ミスマッチが起きる原因と対策について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

※出典:株式会社学情「2024年卒学生の就職意識調査(ミスマッチ) 2023年3月版」(https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/230315/)

企業イメージの向上を期待できる

インターンシップで多くの学生を集められれば、自社の認知度が高まるため、これまでは広報活動の一環として実施されてきました。これまでインターンシップを実施していなかった企業が導入すると、自社の認知度を高められます。

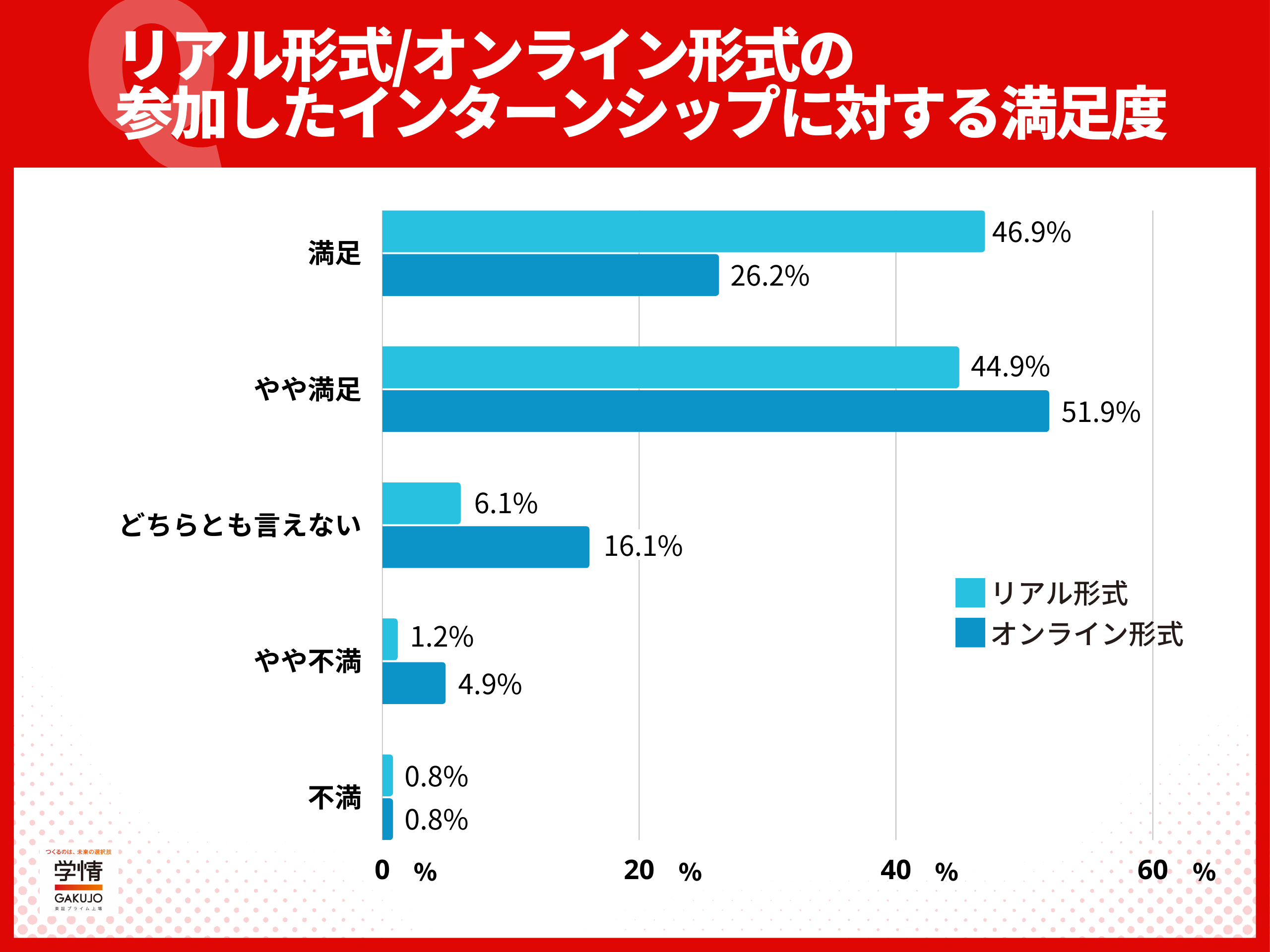

株式会社学情の「2024年卒学生の就職意識調査(インターンシップの満足度)2022年9月版」では、インターンシップに参加した学生の78.1~91.8%が「満足」または「やや満足」と回答しました。

また、インターンシップに参加して良かった点として、「参加企業の社風や雰囲気がよく分かった」「参加企業の業界・職種への理解が深まった」と回答した学生は、48.3~76.6%でした。

インターンシップを通じて企業の魅力を十分にアピールできれば、企業イメージの向上につながる可能性もあります。すべての参加者に入社意欲があり、必ず応募するとは限りません。しかし、インターンシップへの満足度を高められれば、入社意欲が向上し、より多くの応募者を確保できるでしょう。

採用ブランディングについて詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

※出典:株式会社学情「2024年卒学生の就職意識調査(インターンシップの満足度) 2022年9月版」(https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/220928/)

従業員のモチベーションが向上する

インターンシップには、既存の従業員も関わります。就業体験で学生が業務に参加することで、若者ならではの斬新な意見を集められる可能性があります。既存の従業員にとっては良い刺激となり、モチベーションアップが期待できます。

特に若者向けの商品やサービスを扱っている企業では、ターゲット層の声を直接聞けるきっかけになります。学生の声を反映させることで、より良い商品やサービスが生まれるかもしれません。

インターンシップを成功させるためのポイント

インターンシップを成功させるには、いくつかおさえておきたいポイントがあります。インターンシップを成功させ、優秀な人材の確保につなげましょう。

学生のニーズを満たした内容を取り入れる

インターンシップを実施する目的には、企業への関心を高めてもらう、志望先の候補にしてもらうことも含まれます。

株式会社学情の「2024年卒学生の就職意識調査(ミスマッチ)2023年3月版」では、ミスマッチを防ぐために仕事内容や会社の雰囲気を重視したい学生が多いことも分かっています。

自社のプログラムに興味を持ってもらい、満足度を高めるには、学生のニーズを反映した内容を取り入れることが大切です。プログラムを企画する際には企業側ではなく、学生側の視点で検討するようにしましょう。

従業員とコミュニケーションを取れる機会を設ける

株式会社学情の「2024年卒学生の就職意識調査(インターンシップの満足度) 2022年9月版」では、社員またはその他社会人と交流が持てたことに満足だとの回答が24.4~37.6%でした。

学生の満足度を高めるためにも、インターンシップを通じて既存の従業員と交流できる機会を設けましょう。業務内容や会社の雰囲気などに対し、不安を抱きながら参加する学生も少なくありません。

学生に企業の労働環境を把握してもらうには、就業体験だけでなく、実際に働く従業員の声を聞いてもらうことも大切です。従業員とコミュニケーションを取ることは、学生が抱いている不安や疑問の解消につながります。

参加後のフォローアップを徹底する

インターンシップに参加しても、実際に応募するかは学生次第です。応募につなげるには、インターンシップを通じて高まった企業への関心度や志望度を維持する必要があります。

応募までに関心度や志望度を下げないために、インターンシップ後も定期的に参加者と接触する機会を設け、フォローアップするようにしましょう。フォローアップの具体的な施策は、次のとおりです。

- 従業員との座談会・食事会を開催

- 選考の一部を優遇する

- クローズドインターンシップの開催 など

学生が参加しやすいように従業員とのカジュアルな食事会を開催すると、業務内容や企業の雰囲気などへの理解をより深められるでしょう。

インターンシップの企業事例

最後に、インターンシップ制度を導入している企業事例をいくつか紹介します。

【長期インターンシップ】DXエンジニアコース

A社(情報処理/インフラ・通信)のDXエンジニアコースでは、1カ月ほどのインターンシップを展開しています。さまざまな業種や業態の顧客が持つ課題に対し、解決策を提案するプロジェクトです。

エンジニアのメンバーとして参加した学生は、最適な提案に必要な情報収集や提案内容の検討、社内ディスカッション、資料作成など、専門領域の豊富な経験を積むことができます。

【実践型夏季インターンシップ】ITソリューションコース

G社(情報処理/専門コンサルティング/シンクタンク・マーケティング・調査)では、ITソリューション全体とインターンシップの流れを説明後、インターン学生を各部署に配属。学生は、現場のプロジェクトメンバーとして実際の一連の業務を経験することができます。

業務においては、現場の社員がインストラクターとしてつき、学生をサポートします。たとえば情報セキュリティソリューションに関する部署では、セキュリティに関するあらゆる課題を解決する業務を担当してもらいます。

【実践型夏季インターンシップ】経営コンサルティングコース

さらにG社では「経営コンサルティングコース」も企画しています。

インターンシップに参加する学生でプロジェクトチームを組み、クライアント企業の事業環境分析や事業戦略立案など、コンサルティングプロジェクトに関する一連の業務を担当します。

毎日のミーティングでは、実際のコンサルタントがディスカッションパートナーとして参加します。最終日にはマネジメント層へのプレゼンテーションを予定しており、学生はより実務に近い就業体験ができます。

学生のニーズを取り入れたプログラムを企画しよう

株式会社学情のアンケートから分かるように、インターンシップへの参加を希望する学生が増えています。学生にとって、インターンシップは業務内容や企業の雰囲気などを把握できる絶好の機会です。

一方でインターンシップを通じて学生の企業理解を深められれば、ミスマッチを防げるため、企業にとっても大きなメリットになります。

実際に応募するかは学生の判断に委ねられるため、学生のニーズを反映したプログラムを企画し、優秀な人材の獲得につなげましょう。

インターンシップ・オープンカンパニーへの応募を増やすなら、新卒向けダイレクトリクルーティングサービス「Re就活キャンパス」がおすすめです。

会員数は60万人で、新卒学生対象のダイレクトリクルーティングサイトNo.1を誇ります。他社サイトの2倍以上の登録学生の中から、自社にマッチする人材にアプローチできます。

また、AIスカウトや豊富なテンプレート、ナビゲーション機能を活用すれば、スカウト配信の工数削減も可能です。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。