「思うように応募者が集まらない」「自社が求める条件にマッチする人材が見つからない」など、採用に課題を抱えている企業も多いのではないでしょうか。採用に関する課題は、人材紹介サービスの活用で解決する可能性があります。

人材紹介サービスを活用する際には、仕組みやメリット・デメリットなどを把握しておくことも大切です。そこでこの記事では、人材紹介サービスの仕組みや企業が活用するメリット・デメリットなどを解説します。

人材紹介サービスとは

人材紹介サービスとは、職業紹介事業の許可を得た人材紹介会社が、人材を探している企業と転職を希望している求職者をマッチングするサービスです。日本では、1960年代に初の人材紹介会社が誕生しています。

当時は、特定の専門職以外の有料職業紹介は法律で禁止されていました。しかし1999年に、職業安定法が改正され、民間事業者による営利目的の職業紹介が解禁されました。

企業は、希望条件にマッチする人材の紹介を受け、自社で書類や面接などを通して選考プロセスを進めていきます。人材紹介は、求職者から料金は受け取らず、企業から成功報酬を得ることで成り立っているビジネスです。紹介を受けた求職者が入社すると、企業は人材紹介会社に成功報酬を支払う必要があります。

人材紹介サービスの利用が効果的なケース

人材紹介サービスの利用が効果的なケースは、次のとおりです。

- 急な欠員ですぐに採用が必要なとき

- 第三者視点でマッチする人材を的確に紹介してもらいたいとき

- 採用に多くのコストをかけられないとき

- 即戦力を採用したいとき

- 専門的なスキルを持った人材を採用したいとき

- 採用担当者の負担が大きく工数を軽減したいとき など

従業員の心身の病気や両親の介護といったやむを得ない事情によって急な人員不足が生じたときには、人材紹介サービスが効果的です。人材紹介サービスは、人材紹介会社と企業間の契約が成立次第、すぐに募集を開始できることから採用工数を削減できます。また報酬体系が成功報酬型のため、採用コストをおさえることも可能です。

人材紹介会社には、さまざまなスキルや経験を持つ求職者が登録しています。新規事業や事業拡大などで即戦力を必要としている場合、登録者のなかから条件にマッチする人材をスピーディーに紹介されることがあります。また、人材紹介会社の求人サイトでは、求職者の保有資格やスキルを検索することができるため、専門性の高い人材にもアプローチできるサービスもあります。

厚生労働省の許認可と「有料職業紹介事業」

職業安定法によって定められた有料職業紹介事業は、企業と求職者との間で雇用関係が成立するようあっせんする役割を担います。

人材紹介会社がこの事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要であり、許可番号や運営実績が公表されている会社を選ぶことは、企業が安心してサービスを利用するための重要な判断材料となるでしょう。許可を得ているかどうかは、厚生労働省が提供している人材サービス総合サイトで調べることができます。

人材紹介サービスの種類

人材紹介サービスは、大きく分けると登録型とサーチ型の2種類があります。登録型はさらに総合型や専門型に分けられ、それぞれ特徴が異なります。

登録型

登録型は、人材紹介サービスに登録されている求職者のなかから企業の条件に合う人材を紹介するタイプです。登録型には、総合型と専門型の2種類があります。

・総合型

総合型は、事務職や営業職などの幅広い職種を取り扱っているタイプです。総合型は大手人材紹介会社が運営しているため、歴史が長く、登録者も多い傾向にあります。総合型にはさまざまなスキルや経験のある求職者が登録しているため、幅広い人材のなかから検討したい場合におすすめです。

・専門型(業界特化・職種特化タイプ)

専門型は、医療系やエンジニア系などの業界や職種に特化したタイプです。業界や職種に特化した人材を紹介しているため、総合型では見つけるのが難しい人材が登録している可能性があります。専門型は、専門性の高い人材を探している企業におすすめです。

サーチ型

サーチ型は、企業の条件に合う人材を幅広い手段で見つける方法です。人材を見つける手段は、SNSや他社の人材データベースなどさまざまです。登録型のように、人材紹介サービスに登録されている求職者のなかから人材が見つかるケースもあります。

利点は、転職潜在層へもアプローチできることです。転職サイトや人材紹介会社に登録していない人材もターゲットになり、今は転職する意思がない人材でも選考移行につなげられる可能性があります。

ターゲットに直接アプローチするため、ヘッドハンティングやスカウトと呼ばれることもあります。サーチ型で探す人材は一般的な従業員ではなく、幹部候補やマネージャーなどの上級管理職のケースもあります。役員候補や特定の専門スキルを持つ人材を探している企業には有効な手法の一つです。

アウトプレースメント型

アウトプレースメント型(再就職支援型)は、事業縮小やリストラなどによって退職を余儀なくされた社員を、別の企業へ再就職できるよう支援するタイプの人材紹介サービスです。

従業員はキャリア相談や求人紹介、面接対策などを受けられ、企業側には労務トラブルや社会的信用の失墜を回避するメリットがあります。費用は主に人員削減を行う企業が負担するため、受け入れ先の企業にとっては採用コストを抑えながら即戦力人材を確保できる点が特徴です。

人材紹介サービスの手数料と料金体系

人材紹介サービスは、採用が成功して初めて料金が発生する「成功報酬型」を採用している場合が大半です。ただし、採用難易度が高いエグゼクティブ層やサーチ型では、契約時に着手金が発生するケースもあります。ここでは、手数料の計算方法や返還規定について解説します。

成功報酬型の仕組み

多くの人材紹介会社では、紹介された候補者が入社した時点で手数料を請求する成功報酬型を採用しています。一般的には「入社した人材の初年度想定年収 × 一定の料率」で手数料が算出され、初年度想定年収には、基本月給に加えて賞与や各種手当も含まれます。この仕組みにより、採用活動における初期費用を抑えながら、必要な人材確保を狙えるメリットがあります。

手数料率の相場と返還規定

手数料率の相場は30~35%と言われますが、職種の専門性や年収レンジによっては40%以上になる場合もあります。

また、多くの人材紹介会社には「一定期間内に早期退職した際に手数料の一部を返金する」返還規定があります。ただし、着手金や面接ごとのフィーが設定されているサーチ型などは返還対象外となる場合もあるため、契約前に必ず確認しておきましょう。

人材紹介サービスを活用した採用活動をするメリット

企業が人材紹介サービスを活用すると、採用活動に関するさまざまな課題を解決できる可能性があります。ここからは人材紹介サービスを活用するメリットを紹介します。

より多くの求職者にアプローチできる

人材紹介サービスには、さまざまな経験やスキルを持った求職者が登録しています。求人を出していることを求職者に広くアピールできるため、人材紹介サービスを通じて自社に興味を持ってもらえる可能性があります。

求職者が転職先を探す方法は、ハローワークや求人情報誌などさまざまです。厚生労働省の「職業紹介事業に関するアンケート調査結果の概要」によると、人材紹介サービスのような民間職業紹介事業者を利用する求職者が多いことがわかっています。

| 求職活動にあたり利用している方法 | よく利用する | たまに利用する |

| 民間職業紹介事業者 | 30.7% | 27.9% |

| 公共職業安定所(ハローワーク) | 20.7% | 26.1% |

| インターネットの求人情報サイト | 28.0% | 20.2% |

| 求人情報誌 | 20.8% | 21.9% |

| ハローワークインターネットサービス | 12.7% | 15.2% |

| しごと情報ネット | 2.8% | 7.6% |

| アウトプレースメント | 0.8% | 1.5% |

| 特別の法人など | 3.3% | 4.4% |

| コンサルティング | 0.9% | 5.6% |

| 新聞広告・屋外広告 | 6.9% | 23.1% |

| 求職・就職関連のSNS | 2.8% | 9.8% |

| 知り合いなどからの紹介 | 8.5% | 26.7% |

| 企業のWebサイトなどから情報を得て、直接応募 | 4.3% | 14.6% |

| そのほか | 1.0% | 0% |

※出典元:「職業紹介事業に関するアンケート調査結果の概要」(厚生労働省)

民間職業紹介事業者を「よく利用する」と回答した求職者の割合は、30.7%でした。「たまに利用する」求職者も27.9%いるため、半数以上が民間職業紹介事業者を利用していることがわかります。

専門スキルや特殊な職種の人材を集めやすい

専門スキルや特殊な職種の人材は母数が限られているため、転職市場で見つけにくい傾向があります。人材紹介サービスのなかには、エンジニアや介護などの専門分野に特化したタイプもあるため、特定の条件にマッチする人材が見つかりやすくなります。

専門型の人材紹介サービスには、専門性の高いコンサルタントが在籍しているケースも珍しくありません。コンサルタントからは求人票を作成する際のアドバイスもしてもらえるため、採用ノウハウが蓄積されていない企業でも専門的な知識や技術を持つ人材を集めやすいでしょう。

採用担当者の負担を軽減できる

人材紹介サービスを活用すると、自社が求める人材を探す手間が省けるため、採用担当者の負担を軽減できます。自社ですべての業務を担当する場合、候補者探しや面接のスケジュール調整などの多くの工程をこなさなければなりません。

人材紹介サービスでは、人材紹介会社が保有しているデータベースのなかから企業の条件に合う人材を紹介してもらえます。また、応募者とのスケジュール調整や合否連絡なども代行してくれるため、採用担当者の工程を削減できます。

費用対効果を踏まえた採用計画を立てやすい

人材紹介サービスは、費用対効果を踏まえた採用計画が立てやすい側面があります。紹介された人材が入社してはじめて、成功報酬が発生する仕組みです。入社に至った人材一人当たりの採用コストを考慮すれば良いため、予算に応じた採用計画が立てられます。

今までとは別の母集団にアプローチできる

人材紹介サービスを活用すると幅広い層にアプローチできるため、これまでとは別の母集団を形成できる可能性があります。

たとえば、採用サイトを活用した求人情報だけでは、アプローチできる層が限られてしまいます。一方の人材紹介サービスは、キャリアアドバイザーによる客観的な意見や特定企業の採用要件を求職者に細かく伝えてくれるため、自社を認知していない優秀な人材からの応募を期待できます。

非公開での採用活動が可能になる

人材紹介サービスでは、非公開で求人を出すことが可能です。非公開求人とは、一般に公開されていない求人情報のことを指します。

求人を一般公開すると、業務の重要なポジションや幹部候補の採用要件など外部に知られたくない情報が漏れ伝わる可能性があります。情報漏洩のリスクをおさえつつ、効果的に特定のスキルや経験を持つ優秀な人材を獲得したい場合は、非公開での採用活動が効果的だと言えるでしょう。

企業が人材紹介サービスを活用する際の課題

人材紹介サービスは短期間で人材を獲得できる、非公開で採用活動が行えるなどのメリットがある一方で、いくつかの課題もあります。サービスを利用する前に課題を把握し、何らかの対策を検討しておきましょう。

一人当たりの採用コストが割高になる可能性がある

人材紹介サービスは、企業から成功報酬を受け取ることで成り立つビジネスです。成功報酬は、紹介された人材の内定承諾日または入社日のタイミングで支払います。金額は、入社した人材の年収の30~35%程度です。たとえば、年収500万円の人材が入社した場合、150~175万円程度の費用が発生します。

人材紹介会社に支払う費用は、入社した人材の年収が高く、人数が多いほど高くなる仕組みです。人材紹介サービスから紹介を受ける人材の年収や人数によっては、一人当たりの採用コストが割高になる可能性がありますが、求人掲載よりも応募が来る可能性は高まります。自社の採用計画に基づいて検討・選択してくとよいでしょう。

自社に採用ノウハウが蓄積されにくい

人材紹介サービスを活用すると、採用活動の一部は外部に依頼することになります。外部に依頼した部分のノウハウは自社に蓄積されにくいため、今後の採用活動に影響を及ぼす可能性があります。

予算の関係で人材紹介サービスが利用できなくなった場合、ノウハウがなければ効率的な採用活動は行えないでしょう。自社に採用ノウハウを蓄積するには、人材紹介サービスの担当者と積極的にコミュニケーションをとり、情報共有することが大切です。

希望する人材が見つかるとは限らない

人材紹介サービスは、転職市場では見つけるのが難しい人材を紹介してもらえる可能性があります。ただし、人材紹介サービスを活用しても、自社が希望する人材が必ず見つかるとは限りません。

人材紹介会社は、求職者の経験やスキルなどが登録されたデータベースから人材を探すため、企業が求職者に求める条件が多いほどマッチする人材が見つかりにくい傾向にあります。希望条件が多い場合は優先順位をつけ、サービスの担当者と相談しながら最終的な条件を決めるようにしましょう。

人材紹介サービスと他の採用手法の違い

採用手法には求人広告、ダイレクトソーシング、派遣、ヘッドハンティングなど多様な選択肢があります。それぞれの特徴を把握しておくことで、人材紹介サービスを最適なタイミング・予算感で活用できるようになるでしょう。

求人広告との違い

求人広告は、求人サイトや紙媒体などに企業情報を掲載し、不特定多数の求職者へ直接アピールする手法です。広告費は先に支払うことが多く、応募の有無にかかわらずコストが発生します。

一方で、人材紹介サービスは採用に至った場合にのみ成功報酬が発生するのが基本形態です。また、求人広告では企業と応募者が直接やり取りを行いますが、人材紹介サービスではキャリアアドバイザーなどの第三者が仲介し、書類選考や面接日程の調整といった作業を代行します。応募者の量と質の両面でコントロールしやすく、ミスマッチを減らせる点が特徴です。

ダイレクトソーシングとの違い

ダイレクトソーシングは、企業の採用担当者がSNSや独自データベースを活用して、必要な人材に直接アプローチする手法です。人材紹介サービスのような成功報酬型の費用はかかりにくい反面、候補者リサーチやスカウト、日程調整などに担当者の工数が取られるデメリットがあります。

一方、人材紹介サービスでは、これらのスクリーニングや連絡業務を外部に委託できるため、企業は面接や最終判断に注力しやすい仕組みです。マッチング精度を高めたい場合に、人材紹介サービスの利用は大きなメリットとなるでしょう。

採用代行(RPO)との違い

採用代行(RPO)は、企業の採用活動をまるごとアウトソーシングできるサービスです。求人媒体への出稿や応募者管理、面接日程調整、内定後の手続きなど、幅広い工程を代行します。

人材紹介サービスは候補者と企業のマッチング業務が中心で、基本的に成功報酬型が主流です。

一方、RPOは月額費用や成果報酬を組み合わせた契約形態が多く、採用計画の立案から進捗管理まで包括的に対応できる点が特徴です。自社のリソースや採用規模を踏まえ、必要な範囲に応じて人材紹介とRPOを使い分けるケースも見られます。

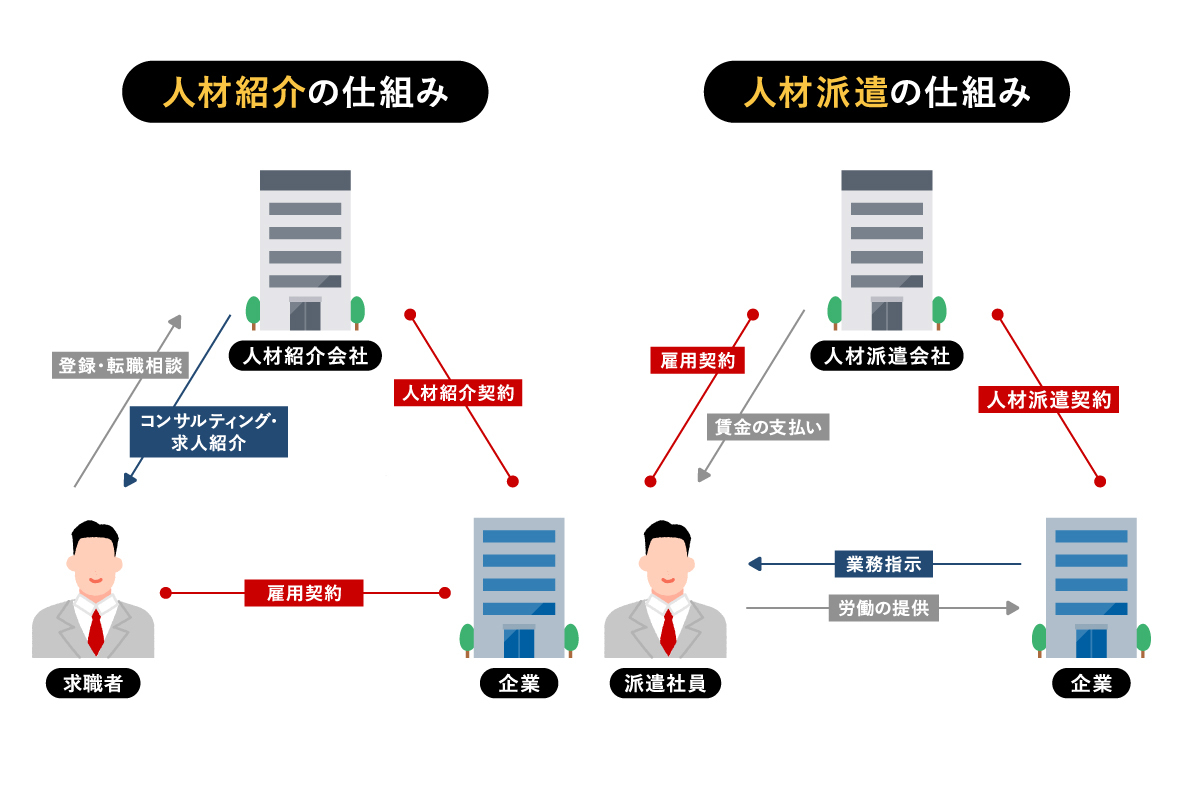

人材派遣サービスとの違い

人材派遣サービスは、人材派遣会社と雇用契約を結んだ人材が企業に労働者として派遣されるサービスです。労働者の給与は人材派遣会社が負担し、企業側は労働者の派遣期間中に限り、人材派遣会社に派遣費用を支払います。

一方の人材紹介サービスは、人材紹介会社から紹介を受けた人材を雇用する場合、企業と直接雇用契約を結びます。成功報酬は、人材が入社するタイミングで発生します。成功報酬の金額は人材の要件によって異なりますが、年収の30~35%程度が相場です。

ヘッドハンティングとの違い

ヘッドハンティングもサーチ型の一種ですが、転職意欲の有無にかかわらずエグゼクティブ層や希少な専門家に直接アプローチする点が特徴です。

人材紹介が転職希望者を中心に紹介するのに対し、ヘッドハンティングは転職市場にいない人材まで対象になるため、費用や契約形態が異なるケースが多く見られます。

人材紹介サービスを利用した採用活動の流れ

人材紹介サービスを初めて利用する場合、導入から採用までのフローがイメージしにくいかもしれません。ここでは、契約締結から内定承諾、入社に至るまでの基本的な流れを簡潔に解説します。

- 問い合わせ・契約~求人票作成

- 候補者の紹介~書類選考

- 面接・条件交渉

- 内定・入社

1. 問い合わせ・契約~求人票作成

まずは人材紹介会社に問い合わせ、基本契約を締結します。次に、自社の業務内容や採用要件を伝え、求人票を作成。市場動向を踏まえたアドバイスを受けながら、応募者に魅力が伝わりやすい内容にブラッシュアップします。

2. 候補者の紹介~書類選考

求人情報が確定すると、人材紹介会社は自社のデータベースやネットワークから要件に合う候補者を抽出して推薦します。企業側は書類選考や面接などの選考を行い、合否連絡や面接日程の調整は人材紹介会社が代行するケースがほとんどです。

3. 面接・条件交渉

面接当日の連絡調整や候補者へのフォローも人材紹介会社がサポートします。内定が決まった際には給与・待遇などの条件交渉を人材紹介会社が代行してくれるため、企業と候補者双方にとって納得度の高い採用につなげやすいでしょう。

4. 内定・入社

候補者の入社日が確定し、実際に勤務が始まるタイミングで人材紹介会社へ成功報酬を支払います。入社後のフォロー体制や返還規定の詳細についても、契約前に確認しておくと安心です。

人材紹介サービスを選ぶ際のポイント

人材紹介サービスにはさまざまなタイプがあり、それぞれ特徴が異なります。サービスを探す際にはタイプや会社の規模を確認し、自社に適したものを選ぶようにしましょう。

自社に適したタイプかを確認する

人材紹介サービスには、登録型やサーチ型などのさまざまなタイプがあります。幅広い求人に対応しているタイプもあれば、特定の業種や職種に特化したタイプもあります。まずはどのような人材を求めているかを整理し、自社に適したサービスを選びましょう。

たとえば、エンジニアを探している場合はIT業界に特化したタイプ、医療従事者を探している場合は医療系の職種に特化したタイプなどです。自社に適したサービスを選ぶことで、適切な人材にアプローチできる可能性も高まります。

人材紹介会社の規模を確認する

人材紹介サービスを選ぶ際には、人材紹介会社の規模感を確認することも大切です。規模が大きい会社は登録している求職者数も多く、より多くの人材を紹介してもらえる可能性が高まります。複数の候補者から比較検討でき、よりスムーズに選考プロセスを進められるでしょう。

しかし小規模の会社にも、メリットがないわけではありません。なかには、特定の業界や職種に特化した小規模の人材紹介会社があり、より専門性の高い人材を紹介されることがあります。また、求職者へのサポート体制が充実している会社もあり、より企業のニーズにマッチした人材を紹介されることもあります。

それぞれの会社の規模を一つの参考にしながら、自社に適した人材紹介会社を選ぶようにしましょう。

分業型か両手型か

人材紹介会社には、大きく分けて「分業型」と「両手型」の2つの運営スタイルがあります。

分業型は企業対応と求職者対応を別々の担当者が行うため、各担当者が専門性を高めやすい一方で、情報の共有不足が起きるリスクも否めません。

両手型は一人のコンサルタントが企業と求職者の双方を担当するため、認識のズレが生じにくい反面、担当者個人の負荷が高まる場合があります。以下では、それぞれの特徴をもう少し詳しく見ていきましょう。

分業型

分業型では、企業側と求職者側に専任スタッフが配置されます。たとえば企業担当は「どんな人材を求めているか、採用要件は何か」を徹底的にヒアリングし、求職者担当は応募者の志向やキャリアを詳しく把握しながらマッチングを進めます。

各担当者が自分の領域に特化できるため効率が良い反面、双方の担当者が円滑に情報連携を取れる体制がないと、条件のすり合わせに手間取る場合があります。

両手型

両手型では、一人のコンサルタントが企業と求職者の両方を受け持つため、ニーズや要望を直接つかみやすいのが強みです。企業が欲しがっている人材像と、求職者の希望や性格を同時に把握しながら調整できるため、マッチングの精度が高まりやすいでしょう。

一方で担当者の責任範囲が広く、業務負荷が大きくなることから、コンサルタント個人のスキルやコミュニケーション能力が成果を左右しやすいとも言えます。

サポート内容と費用体系の確認

成功報酬以外に着手金や返還金規定の有無、採用難易度の高いポジションへの追加料金など、人材紹介会社ごとに費用体系は多岐にわたります。

候補者との面接日程調整や条件交渉、入社後フォローなどのサポート範囲も差があるため、事前に確認しておきましょう。

人材紹介サービスを上手く活用するコツ

人材紹介サービスを活用しても、自社が求める人材が獲得できるとは限りません。最後に人材紹介サービスを上手く活用するコツを紹介します。

求人情報や企業情報は定期的に更新する

人材紹介サービスに登録している求人情報や企業情報を定期的に更新することで、採用に興味を持つ求職者に対して最新の情報を提供することができます。古いままの状態にしておくと、求職者とのマッチング率が低下するのは言うまでもありません。

求人情報の更新により、競合他社との差別化を図り、積極的な採用姿勢をアピールできるため、優秀な人材を採用できる可能性が高まるでしょう。

企業の採用担当者は、最新の求人情報や企業情報を更新するスケジュールをあらかじめ組み込んでおくようにしましょう。

選考結果を担当者にフィードバックする

実際に紹介を受けた人材の選考状況や直近の自社の採用状況について、人材紹介会社の担当者と密にコミュニケーションを取ることが大切です。

人材紹介会社から求職者の紹介を受けても、必ずしも採用に至るとは限りません。採用に至らなかった理由には、求職者のスキル不足やミスマッチなどのさまざまな状況があげられます。

これらの情報を事細かにフィードバックすることで、自社の採用要件を詳しく共有できるため、人材紹介会社が紹介する求職者のマッチング精度がより高まるでしょう。

人材紹介会社の担当者に自社の魅力をアピールする

人材紹介会社の担当者に自社の魅力を伝えることも大切です。担当者に自社の魅力をより深く知ってもらい、第三者視点で自社の魅力を伝えてもらえれば、求職者の志望度を上げられます。

企業の採用担当者は、人材紹介会社の担当者との関係構築も積極的に進めていきましょう。

人材紹介サービス利用後の定着率を高める方法

採用がゴールではなく、採用した人材を定着させ、活躍してもらうためのオンボーディングやフォローアップも重要です。ここでは、入社後に取り組むべきポイントを紹介します。

オンボーディング施策の重要性

新入社員が組織の文化や業務にスムーズに馴染むためには、入社初日からの計画的なオンボーディングが不可欠です。具体的には、歓迎オリエンテーションやメンター制度の導入、業務マニュアルや研修プログラムの整備などが効果的です。早期に職場や役割を理解し、自発的に行動できる環境を整えることで、定着率とモチベーションが大きく向上します。

人材紹介会社と連携したフォローアップ

人材紹介会社は候補者の転職動機やキャリア志向を深く把握しています。入社後の定期ヒアリングや状況確認を依頼すれば、職場環境への適応度や不安の有無を早めにキャッチし、定着を促す施策に生かせるでしょう。

紹介会社にとっても入社後活躍は実績に直結するため、連携してフォローアップ体制を構築するのがおすすめです。

自社に適したサービスを選んで効率的に人材を獲得しよう

企業が人材紹介サービスを活用すると、より多くの求職者にアプローチできる、専門性の高い人材の紹介を受けられるなどのメリットがあります。その一方で成功報酬は年収で変動するため、採用戦略によっては採用コストが割高になる可能性があります。

採用計画によって適切な採用手法は変わりますが、採用コストをおさえつつ、効率的に採用活動を進めるならRe就活エージェントをご検討ください。Re就活エージェントは20代専門の人材紹介サービスです。

20代専門転職サイトNo.1のRe就活のデータベースとの連携を通じて、最適な採用ターゲットをご提案いたします。人材紹介サービスをご検討の場合は、ぜひ一度ご相談ください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。