採用活動を成功させるには、採用基準を設けることが重要です。採用基準が曖昧だと、採用活動を効率的に進められなかったり、企業と求職者とのミスマッチを誘発したりする可能性があります。

本記事では、採用基準の設定方法や新卒と中途の基準の違いについて詳しく解説します。採用基準の設定方法に悩まれている方は、ぜひ参考にしてください。

採用基準とは?

採用基準とは、自社が必要とする人材を採用するために必要な評価基準のことです。

経歴やスキル、資格の有無だけでなく、人柄や価値観など内面に関する部分を評価するために用いられます。

採用基準は、社内で採用における共通認識を持つために必要です。明確な採用基準があれば、採用担当者以外の社員が面接を担当しても、共通の評価基準で求職者を見極められます。

採用基準が重要な理由

採用活動を効率的にするには、明確な採用基準を設けることが重要です。採用基準が重要な理由について詳しく解説していきます。

求める人物像の基準を統一するため

明確な採用基準を設けることで、企業と求職者とのミスマッチを防ぎ、理想の人材を採用しやすくなります。

採用基準が定まっていないと、採用担当者と現場の社員との間で認識のズレが生じてしまうでしょう。とくに求職者の人柄や価値観など内面の評価は、面接官の感覚によって判断が左右されやすいため、明確な基準が必要です。

選考の公平性を保つため

選考の公平性を保つためには、すべての面接官が公平に選考するための基準が必要です。

二次面接以降は採用担当者以外の社員や役員が面接を担当することが多いため、採用基準が定まっていないと、人によって合否ラインが異なる危険性があります。

たとえば、求職者の実績やスキルを重視する人もいれば、人柄や価値観を評価する人もいるなど、重視するポイントが異なると選考の公平性が保てなくなってしまうのです。

企業と求職者のマッチング率を高めるため

採用基準を定めることで、企業と求職者のマッチング精度が高められます。

採用基準は採用活動を進めるうえでの指針です。採用手法の選定や選考の評価基準にも深く関係しています。採用基準が明確であれば、企業が求める人材を見極めやすくなり、マッチング精度の向上につながります。

採用基準を設定する際は、採用担当者だけでなく、役員や現場の社員とも意見交換を行いましょう。幅広い声を反映することで、採用基準が洗練されていきます。

マッチング精度の高い採用は、早期離職の防止にもつながります。特に新卒採用において、このマッチング精度を高める上で採用基準は決定的に重要です。なぜなら、学生は必ずしも本音を語ってくれるとは限らないからです。

学情の調査では、驚くべきことに、第一志望ではない企業に対しても、学生の52.5%が面接で「第一志望です」と伝えると回答しています 。

これは「良い印象を持って欲しい」という学生なりの配慮からくるものですが、面接官がこの言葉を鵜呑みにしてしまうと、深刻なミスマッチに繋がりかねません。

学生の言葉や熱意といった主観的な情報に流されず、自社で定めた客観的な「採用基準」に沿って評価を行うことこそが、本当のマッチングを実現する鍵なのです。

※参考:株式会社学情「 2025年卒学生対象アンケート(選考について)」

採用活動を効率的に進めるため

採用活動を効率的に進めるには、採用基準を満たす人材にアプローチすることが大切です。

明確な採用基準が定まっていれば、求職者の行動パターンや思考性を分析しやすくなり、採用手法の選定や求人広告の原稿作成などに役立ちます。

他にも、選考に携わる社員が増えても共通認識を持ちやすく、選考のたびに一から説明したり、採用活動のポイントを擦り合わせたりする必要がなくなり、業務効率の向上にもつながります。

新卒採用と中途採用の採用基準の違い

新卒採用と中途採用とでは、重視するポイントが異なるため、採用基準を分けて設定しましょう。

新卒採用と中途採用の採用基準の違いは、次の通りです。

|

重視されやすい |

あまり重視されない |

|

|

新卒採用 |

・ポテンシャル ・協調性 ・学歴や成績 ・人柄 |

・職務経歴 ・実務経験 ・専門知識 |

|

中途採用 |

・職務経歴 ・実務経験 ・過去の実績 ・専門知識 |

・学歴や成績 ・ポテンシャル |

新卒採用では、学生が採用ターゲットになるため、ポテンシャルや仕事への熱意、協調性など、人柄や内面的な部分が重視されやすい傾向にあります。一方で、社会人経験がないため、職務経歴や実務経験などはほとんど求められません。

中途採用では、即戦力を求める企業が多いため、実務経験や実績などが重視されやすいのが特徴です。もちろん、人柄や価値観なども評価されますが、新卒採用ほど優先度は高くありません。

ただし、中途採用でも第二新卒やヤングキャリアなどの若手採用の場合は、実績や経験よりもポテンシャルや人柄が重視されやすい傾向にあります。

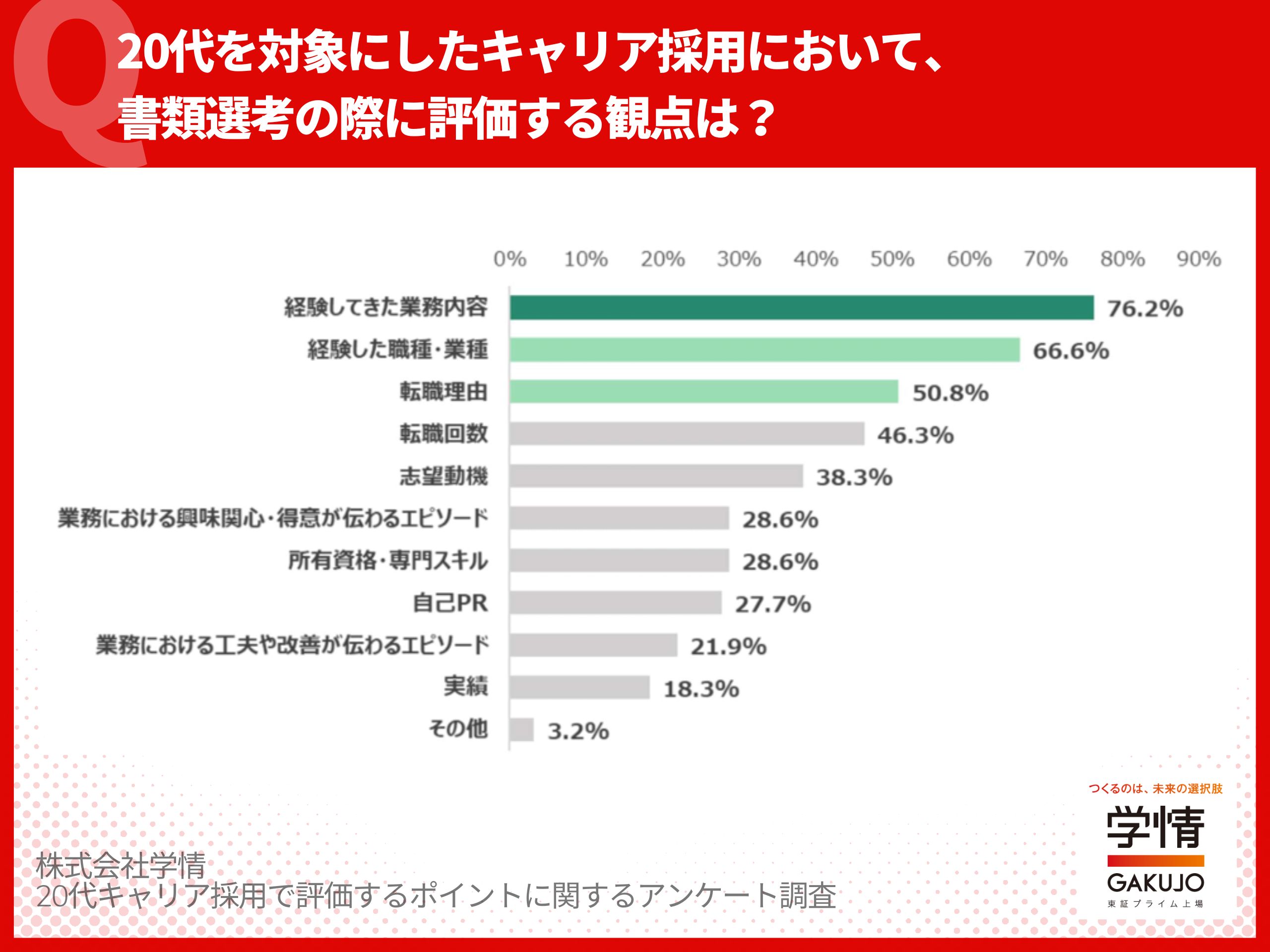

この傾向は、実際の企業の評価軸にも明確に表れています。

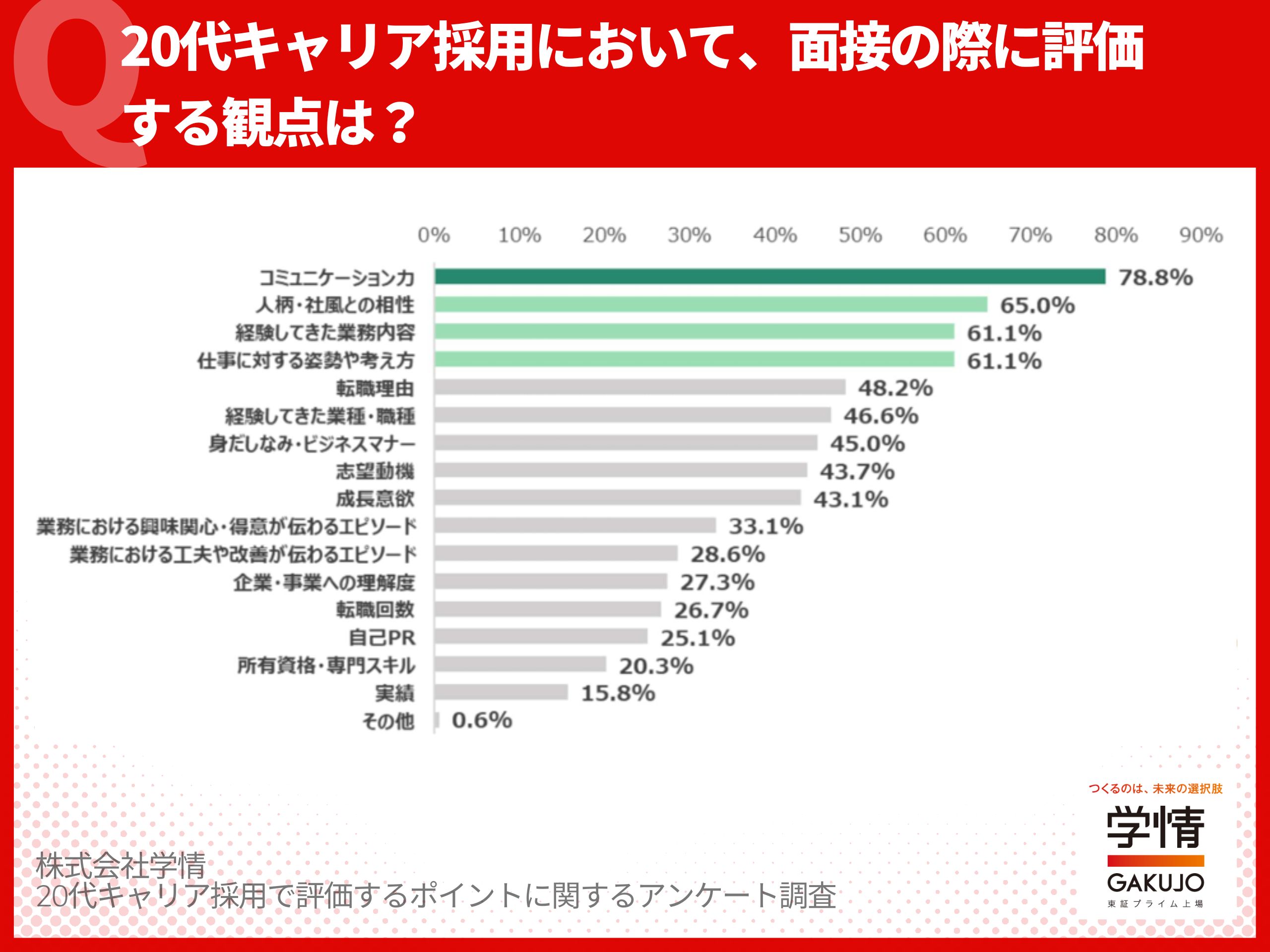

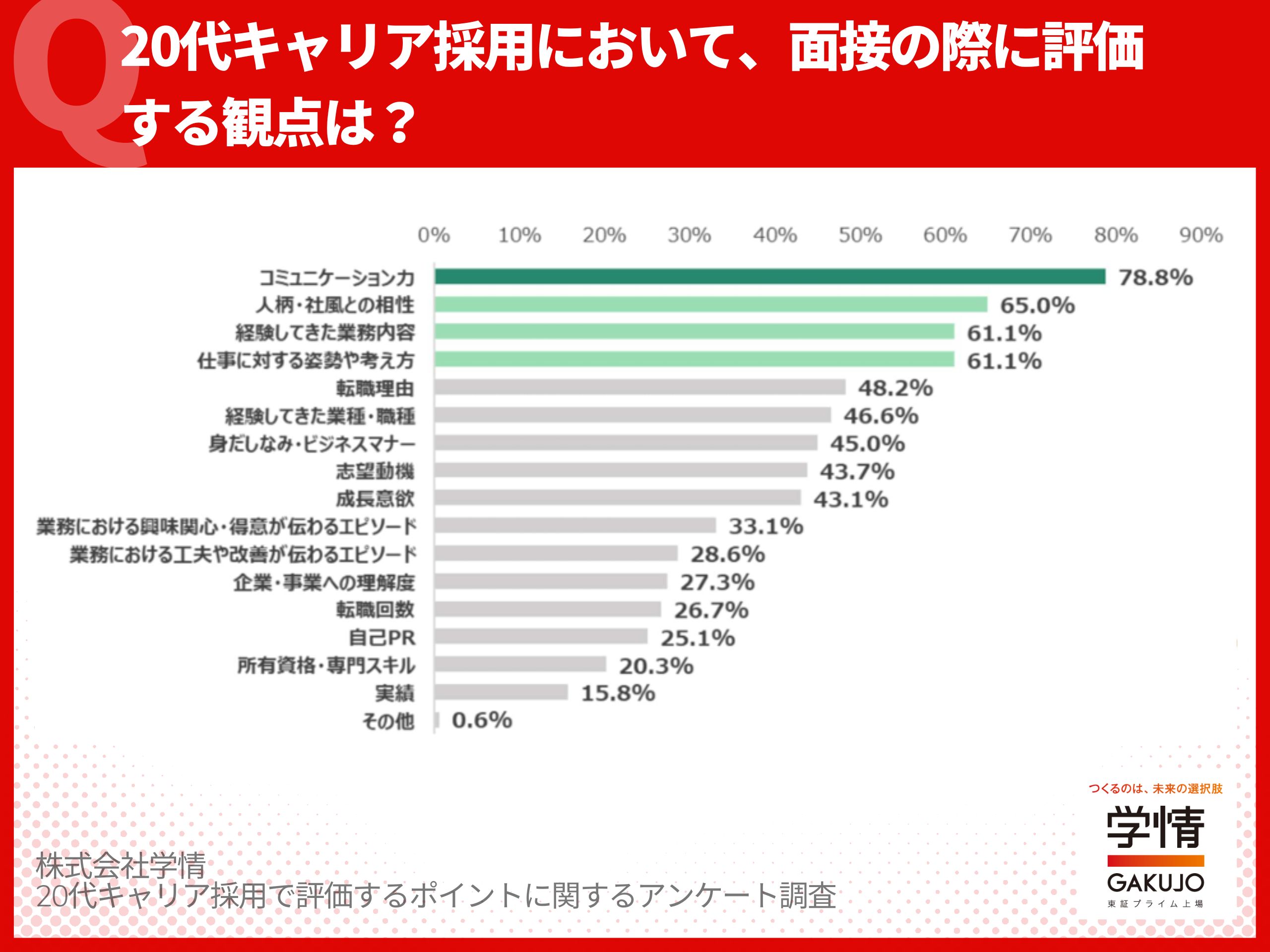

学情が企業の人事担当者に行った調査によると、20代の中途採用では、書類選考の段階では「経験してきた業務内容」(76.2%)が最も見られる一方、採用の決め手となる面接では「コミュニケーション力」(78.8%)や「人柄・社風との相性」(65.0%)が重視されています。

つまり、若手の中途採用においては『経験はあくまで面接へのパスポートであり、最終的には人柄で採用が決まる』という2段階の基準が存在するのです。この点を理解し、自社の採用基準に落とし込むことが重要です。

※参考:株式会社学情「20代キャリア採用で評価するポイント」

採用基準の設定方法と流れ

新卒採用と中途採用の採用基準の設定方法は基本的に同じで、次のような流れで進めていきます。

募集背景を確かめる

なぜ人材を募集するのか、その背景を改めて確認しましょう。

それは、募集背景によって、求める人物像が変わるからです。

たとえば、新規事業のための人材を募集する場合、事業を取りまとめるリーダーを採用したいのか、プレーヤーを採用したいかで、求める人物像が大きく異なります。

募集背景を確かめながら、求める人物像の大枠をイメージします。

現場にヒアリングする

採用基準を設定するには、現場へのヒアリングが重要です。

募集するポジションで働いている社員に、必要なスキルや経験、資格などを詳しくヒアリングし、求める人物像を明確にしていきます。

ヒアリングする際は、求める条件だけでなく、不適切な要件についても確認するのがポイントです。

他にも、人柄や価値観など、求職者の内面を評価する基準を設定するため、募集する部署で活躍している社員の特徴や性質も確認しましょう。

コンピテンシーを確認する

コンピテンシーとは、高いパフォーマンスを発揮する人材に共通する行動特性のことです。具体的な行動ではなく、価値観や思考、性格などパーソナリティに関する要素に着目します。

社内で高いパフォーマンスを発揮している社員にインタビューを行い、行動特性や思考を分析し、その要素を採用基準に取り入れます。

他にも、活躍している社員に適性検査を受けてもらい、その結果を分析し、コンピテンシーを明確にする方法も有効です。

求める人物像を明確にする

現場へのヒアリング内容やコンピテンシーをもとに、求める人物像を明確にします。求める人物像を明確にするには、採用ペルソナを設定するのが良いでしょう。

求める人材の経験やスキル、資格の有無だけでなく、人柄や性格、価値観などのパーソナリティまで細かく設定します。

採用ペルソナを設定することで、社内で共通認識を持ちやすくなります。

評価項目を設定する

評価項目は、多過ぎると採用担当者や面接官の負担になってしまうため、20〜30個程度に絞ると良いでしょう。

評価項目の設定に迷ったら、経済産業省が提示している「人生100年時代の社会人基礎力」を参考にするのがおすすめです。「社会人基礎力」とは、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の3つの能力(12の能力要素)から構成されています。

|

前に踏み出す力 |

主体性:物事に進んで取り組む力 |

|---|---|

|

働きかけ力:他人に働きかけ巻き込む力 |

|

|

実行力:目的を設定し確実に行動する力 |

|

|

考え抜く力 |

課題発見力:現状を分析し目的や課題を明らかにする力 |

|

計画力:課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力 |

|

|

創造力:新しい価値を生み出す力 |

|

|

チームで働く力 |

発信力:自分の意見をわかりやすく伝える力 |

|

傾聴力:相手の意見を丁寧に聴く力 |

|

|

柔軟性:意見の違いや相手の立場を理解する力 |

|

|

情況把握力:自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力 |

|

|

規律性:社会のルールや人との約束を守る力 |

|

|

ストレスコントロール力:ストレスの発生源に対応する力 |

※参考:経済産業省「人生100年時代の社会人基礎力」

それに加え、他の企業が実際にどのような項目を評価しているかを知ることも、有効なヒントになります。

学情の調査によると、企業が20代の中途採用面接で特に重視する評価項目は、「コミュニケーション力」(78.8%)、「人柄・社風との相性」(65.0%)、「仕事に対する姿勢や考え方」(61.1%)が上位でした。

これらの項目を参考に、自社のコンピテンシーと照らし合わせながら、MUST(必須)要件とWANT(歓迎)要件に分類し、評価項目を設計していくと良いでしょう。

※参考:株式会社学情「20代キャリア採用で評価するポイント」

評価基準を設定する

評価項目を設定したら、項目ごとに評価基準を設定します。

評価は3段階評価(良い・普通・良くない)や5段階評価(大変良い・良い・普通・あまり良くない・良くない)が用いられることが多いです。

評価基準を設定しても、正しく評価できていなければミスマッチを誘発してしまいます。評価の尺度を明確にし、評価基準がブレないように注意してください。

採用基準を設定する際の注意点

採用基準の設定を間違えると、採用活動が失敗する可能性があります。採用基準を設定する際の注意点について解説していきます。

就職差別になる要素が入っていないか注意する

採用基準を設定する際は、就職差別となる要素が入っていないか確認しましょう。

就職差別とは、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項を理由に、不採用を決定することです。たとえば、求職者の出生や家庭環境、宗教や支持政党に関することなどが該当します。

詳しくは厚生労働省の「公正な採用選考の基本」を参考にしてください。

※参考:厚生労働省「公正な採用選考の基本」

採用基準を厳しく設定し過ぎない

採用基準を厳しく設定し過ぎると、書類選考や面接の通過率が極端に悪くなる可能性があります。

とくに中途採用では、即戦力を求める企業が多く、スキルや実績にこだわり過ぎると、採用につながりにくくなってしまいます。

採用基準を設定する際は、必須条件と、満たしていると望ましい歓迎条件を分けて設定しましょう。

採用基準の明確化は採用活動を効率的に進めるカギ!

「Re就活」を活用して採用ターゲットにアプローチしよう

採用基準は、採用手法の選択や求職者へのアプローチ、選考基準などを決めるうえで指針となるものです。採用基準が曖昧だと、採用活動が順調に進まなかったり、採用に至っても求職者とのマッチング精度が低く、早期退職につながってしまったりする場合があります。

採用活動を効率的に進めるには、採用基準を明確にし、採用ターゲットにアプローチすることが大切です。

「Re就活」のスカウトメールを活用すれば、企業側から採用基準に適した求職者へ直接アプローチできます。

採用基準に適した人材採用を目指されている方は、「Re就活」の活用をご検討ください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。