企業のDX推進を図るには、DX人材が必要です。しかし、DX人材の需要は年々高まっており、採用に悩んでいる企業も少なくないでしょう。

本記事では、DX人材に必要なスキルや採用するポイントなどについて詳しく解説します。

DX人材とは

経済産業省が公開した「DXレポート」では、DX人材を「自社のビジネスを深く理解した上で、データとデジタル技術を活用してそれをどう改革していくかについての構想力を持ち、実現に向けた明確なビジョンを描くことができる人材」と定義しています。

さらにDX人材には、DXに関する知識や技術だけでなく、自社のIT課題を理解し、チームで課題解決を目指すコミュニケーション力やリーダーシップなども必要です。

※参考:経済産業省「DXレポート2(中間取りまとめ)」

「DX人材」と混同されやすい「デジタル人材」については、以下の記事で詳しく紹介しています。

DX人材が不足している理由

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査によると、DX を推進する人材の不足感は、2021年度の調査以降「大幅に不足している」との回答が年々増加しています。2023年度の調査では約62%に達しました。

DXを推進する人材の不足は深刻化しており、多くの企業にとって重要な経営課題となっています。DX人材が不足し、採用が難しい理由について詳しく解説していきましょう。

※参考:独立行政法人情報処理推進機構「DX 動向 2024 – 深刻化する DX を推進する人材不足と課題」

2025年の崖によるDX人材の需要増加

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」の中に記載された言葉です。日本の企業がDXを推進しなければ、2025年以降の経済損失が年間で最大12兆円にのぼると予想され、それが「2025年の崖」と呼ばれています。

デジタル競争に打ち勝つために、多くの企業でDXの推進が活性化し、DX人材の需要が増加しています。その影響により、採用市場のDX人材が不足し、獲得競争が激化しているのです。

※参考:経済産業省「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

労働人口の減少

労働人口の減少によって、DXの推進に対応できるIT人材の絶対数も減り、十分な知識や経験を持つ人材の獲得が難しくなっています。

また、既存システム(レガシーシステム)を理解している世代が定年を迎え、新しい技術だけでなく、古い技術に対応できる層も減少傾向にあります。

新しい技術に精通した人材を採用するだけでなく、レガシーシステムに対応できる人材の採用や育成も企業にとって大きな課題です。

非IT企業におけるDX人材の育成が間に合わない

非IT企業におけるDX人材の育成が間に合わず、人材不足に陥っているケースは少なくありません。

日本では、非IT企業がベンダー企業にシステム開発や導入を依頼するスタイルが主流のため、多くのエンジニアがベンダー企業に所属しています。

そのため、非IT企業はエンジニアの育成に関するノウハウを持っておらず、業務に対応できる人材が不足しているのです。

しかし、この課題は大きなチャンスも内包しています。自社で育成ノウハウがないからこそ、「これから一緒に学び、成長していける環境」をアピールすることができるからです。

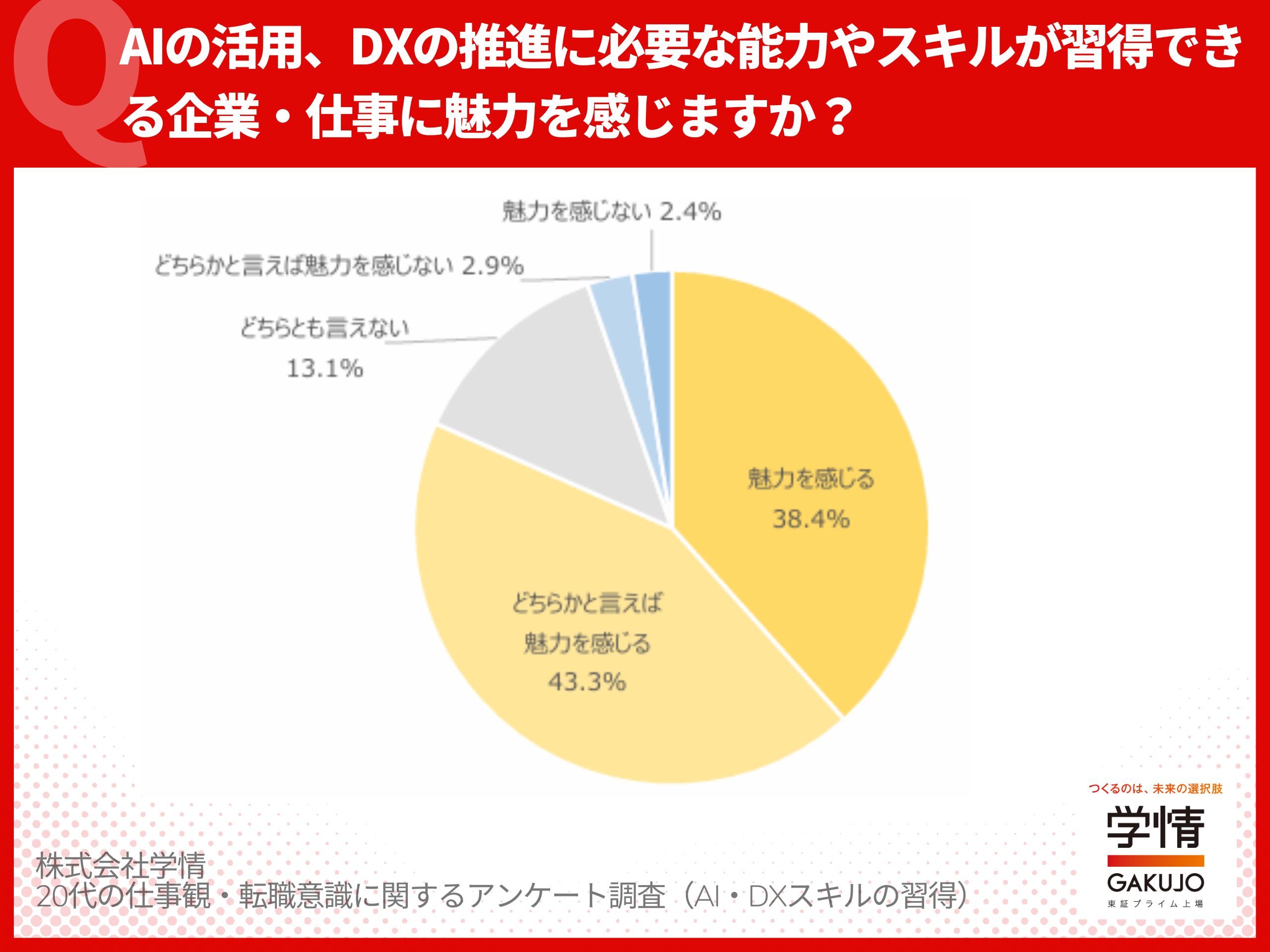

学情の調査によると、4人中3人(74.6%)もの新卒学生が、AI・DXスキルを習得できる企業に魅力を感じており、その中には「個人学習では難しいので、研修などで能力を高められる企業に魅力を感じる」という声も寄せられています 。

※参考:株式会社学情「2026年卒学生対象アンケート(AI・DXスキル)」

育成が間に合っていない非IT企業こそ、「未経験からDX人材を目指せる」というメッセージで、意欲の高い若手を惹きつけ、共に成長していくという採用戦略を描くことが可能なのです。

DX人材の6つの職種

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、DX推進に関わる職種を6つに分類しています。職種ごとの役割や必要なスキルについて詳しく解説していきましょう。

DX人材の6つの職種は次の通りです。

- プロデューサー

- ビジネスデザイナー

- アーキテクト

- データサイエンティスト/AIエンジニア

- UXデザイナー

- エンジニア/プログラマ

※参考:独立行政法人情報処理推進機構「デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査」

プロデューサー

プロデューサーの役割は、DXを推進するための課題設定や関係者間の協力関係の構築、目的達成までの誘導などです。

DXやITに関する専門知識だけでなく、チームを牽引するリーダーシップやマネジメント力、課題を解決するための戦略やプロセスを構築するスキルが求められます。

ビジネスデザイナー

ビジネスデザイナーの役割は、DXを推進するための企画の立案や推進などです。

プロデューサーとともにアイディアを企画に落とし込み、具体的なビジネスモデルを作成します。良い企画を立案するには、豊かな発想力と企画力が必要です。

アーキテクト

アーキテクトの役割は、ビジネスデザイナーが作成した企画をもとに、システムを設計することです。

システムを開発するためのIT知識だけでなく、DX推進に必要なシステムの全体像を把握するスキルや、開発するシステムをどのように役立てるかなどの経営的視点が求められます。

データサイエンティスト/AIエンジニア

データサイエンティスト/AIエンジニアの役割は、DX推進に必要なデータを収集、分析し、評価することです。

AIやIoT、データ分析に関する知識はもちろん、プログラミングや経営戦略に関する知識が求められます。

UXデザイナー

UXデザイナーの役割は、ユーザーが利用しやすいようにシステムをデザインすることです。

ユーザビリティの高いシステムを開発することで、ユーザーはデジタルツールやサービスをより快適に利用できます。利便性の高いデザインを構築するためには、ユーザー行動を分析するスキルが必要です。

エンジニア/プログラマ

DX人材を採用するポイント

DX人材の需要は非常に高いため、採用活動を成功させるには対策が必要です。

一般的な中途採用のポイントに加えて、DX人材ならではのポイントも意識し、自社のDX化を推し進めてくれる人材を採用しましょう。

採用要件を明確にする

マッチング精度が高い採用を成功させるには、採用要件を明確にすることが大切です。

採用要件が明確でないと、採用活動を効率的に進められなかったり、企業と求職者の間にミスマッチが生じたりする可能性があります。

特にDX人材は、スキルや経験を正確に評価するのが難しいため、採用する部署で活躍する社員に、必要なスキルや求める人物像などをヒアリングすると良いでしょう。

業務内容を明確にする

求職者の志望度を高めるには、入社後の活躍をイメージしやすいように、業務内容を明確に記載することがポイントです。

業務内容が抽象的だと、「入社後どのように働くのか」「希望のキャリアプランを歩めるのか」など求職者が不安になってしまいます。

たとえば、使用言語や開発環境、求職者に期待することなどを具体的に記載すると、求職者は入社後の働き方や企業に求められているものをイメージしやすくなります。

ダイレクトリクルーティングを活用する

ダイレクトリクルーティングとは、企業が求職者に直接アプローチする採用手法です。採用要件をもとに求職者の情報を抽出し、採用したい人材にスカウトメールを送るため、マッチング精度の高い採用が期待できます。

DX人材の採用を目指すなら、20代ITエンジニア採用に特化した「Re就活テック」がおすすめです。ITエンジニア経験者に直接アプローチできるため、採用活動を効率的に進められます。

選考スピードを速める

選考・内定辞退率が高い場合は、選考スピードを見直してみましょう。

DX人材は需要が高く、選考スピードが遅いと競合他社に流れてしまう可能性があります。また、選考回数が多かったり、選考結果に時間がかかったりすると、求職者は「前向きに検討してもらえていない」と志望度が低下するケースも少なくありません。

選考スピードを速めることで、競合他社への流出を防ぐだけでなく、企業側の熱意を求職者に伝える効果が期待できます。

採用の枠を広げてポテンシャル採用を目指す

即戦力採用が難しい場合は、採用の枠を広げてポテンシャル採用を目指すのもひとつの方法です。素養のある人材を育成することで、将来の幹部候補としての成長も見込めます。

このポテンシャル採用は、単に即戦力がいないからという守りの戦略ではありません。むしろ、若手の学習意欲を捉える「攻めの戦略」と言えます。

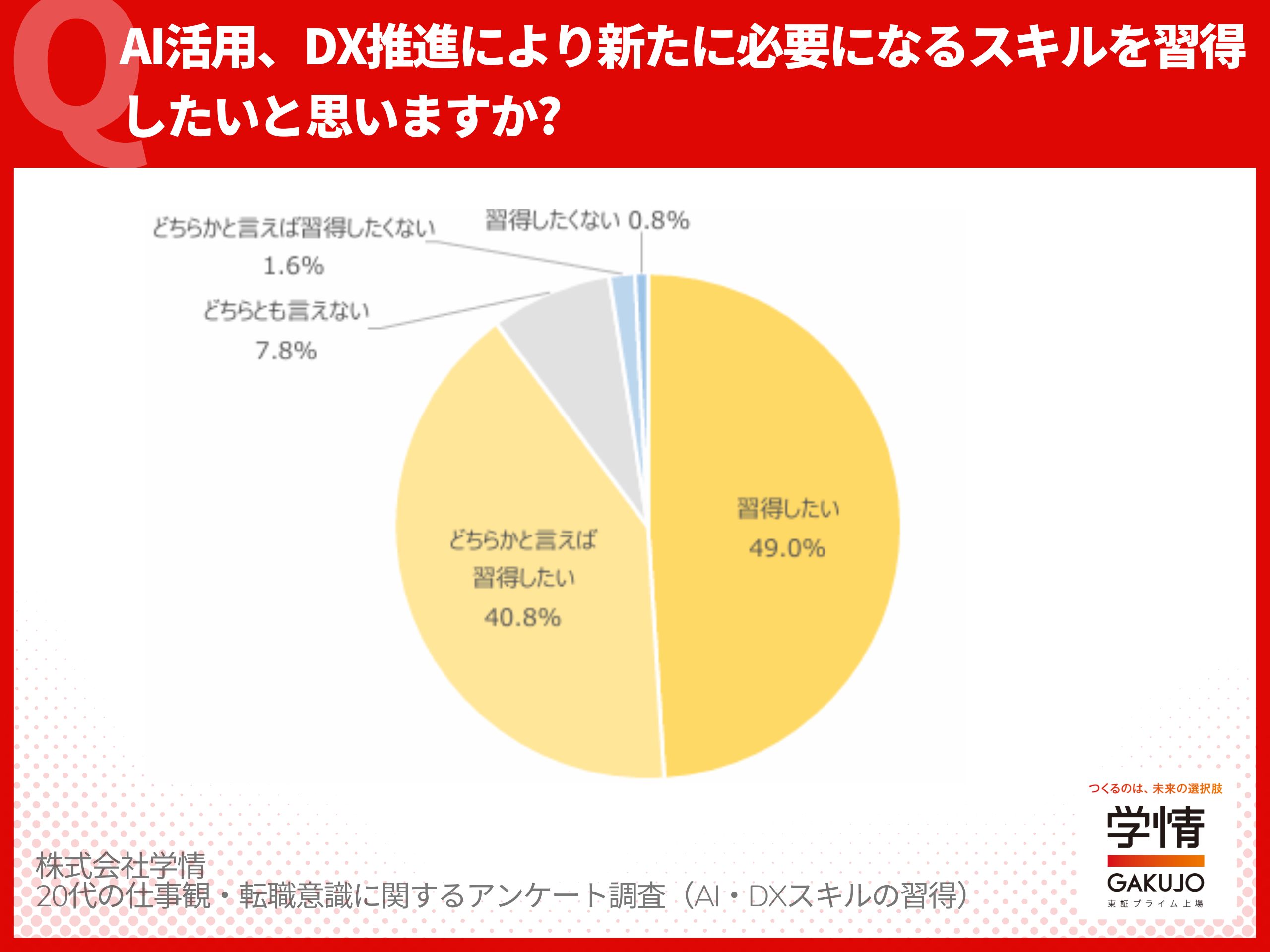

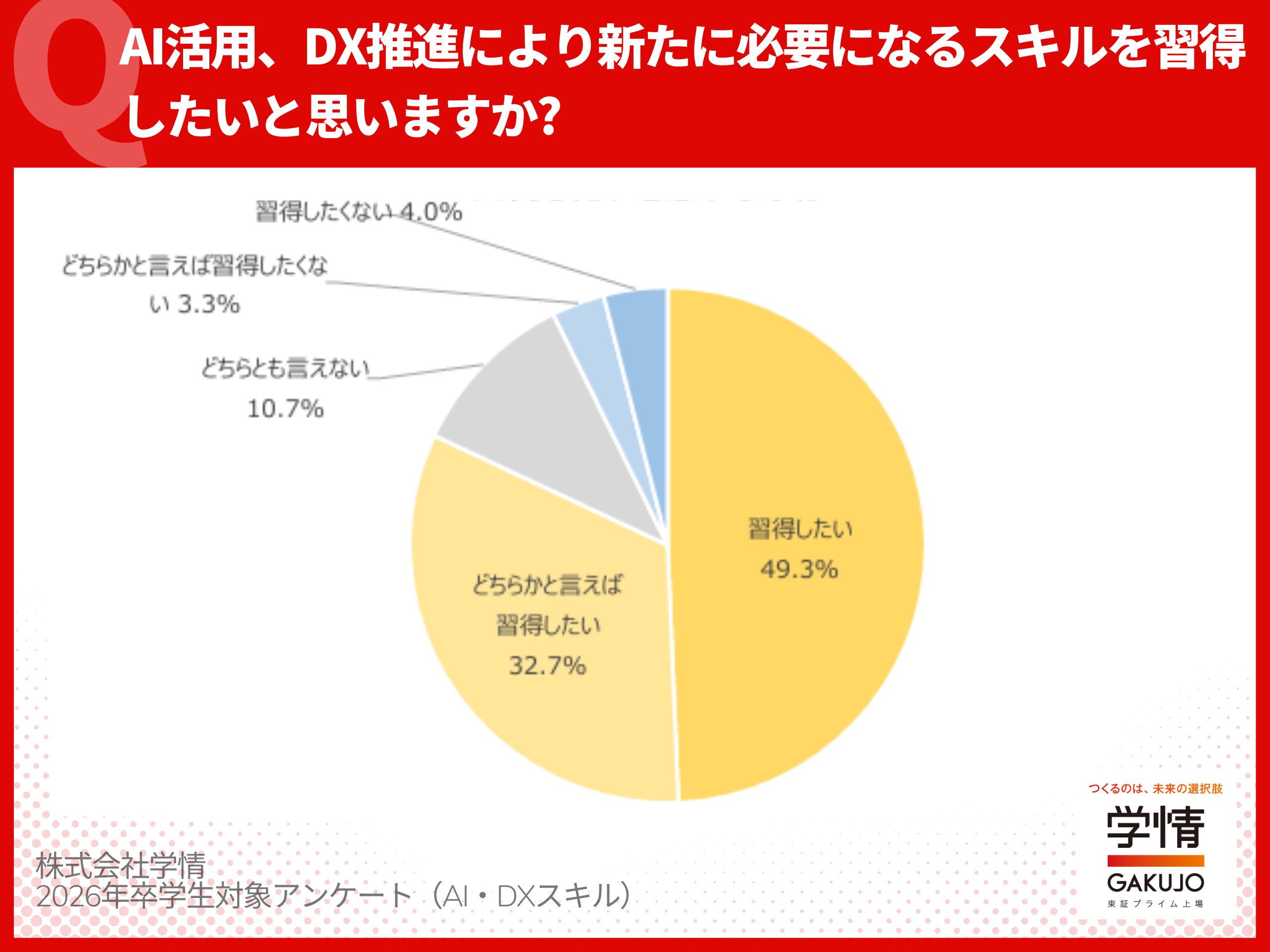

学情の調査では、20代社会人の約9割 、そして新卒学生の8割以上 が「AI・DXスキルを習得したい」と回答しており、若手層がDXスキルをキャリア形成に不可欠なものと捉えていることが分かります。

※参考:株式会社学情「20代の仕事観・転職意識に関するアンケート調査(AI・DXスキルの習得)」

※参考:株式会社学情「2026年卒学生対象アンケート(AI・DXスキル)」

完成された即戦力を高いコストで獲得するだけでなく、この圧倒的な学習意欲を持つポテンシャル層に「成長の機会」を提供することで、自社に最適化されたDX人材を育成するという視点が、これからの採用市場では極めて重要になります。

募集ポジションと同じ社員にスキルを確認してもらう

求職者のスキルを見極めるのが難しい場合は、募集ポジションと同じ社員にスキルを確認してもらいましょう。

DXの領域は専門知識や専門用語が多いため、採用担当者だけで正確な評価をするのは難しいことが多いです。募集ポジションと同じ社員に評価してもらうことで、スキルや能力に関するミスマッチを未然に防げます。

面接に同席いただく際のご参考として、こちらの記事もご覧ください。

DXスキルを習得できる「成長環境」をアピールする

DX人材に選ばれる企業になるためには、彼らが何を魅力と感じるかを理解することが不可欠です。

学情の調査では、8割を超える20代が「AI・DXスキルを習得できる企業に魅力を感じる」と回答しています 。

※参考:株式会社学情「20代の仕事観・転職意識に関するアンケート調査(AI・DXスキルの習得)」

注目すべきはその理由です。求職者は単にスキルを学びたいだけでなく、「企業の将来性」「人的投資への積極性」「新しい技術を取り入れる姿勢」といった、企業のカルチャーや成長性そのものに魅力を感じています 。

求人情報や面接の場で、「当社にはこんな研修があります」と伝えるだけでなく、「私たちは社員の成長に投資を惜しみません」「最新技術で未来を創ることに挑戦しています」といった、より高次元のメッセージを発信することが、優秀なDX人材の心を掴む鍵となります。

「Re就活テック」でDX人材の採用を目指そう!

DX人材を効率的に採用するには、即戦力のITエンジニア採用に強い「Re就活テック」をご利用ください。「Re就活テック」は、20代後半から30代の転職に特化した「Re就活30」をプラットフォームにしたダイレクトリクルーティングサイトです。

「Re就活30」に搭載された操作性・効果性の高いヘッドハンティング機能を駆使し、選考やカジュアル面談の打診ができます。

会員は20代後半から30代のITエンジニアが中心のため、即戦力となる人材を採用できる可能性があります。

DX人材の採用にお悩みの方は、「Re就活テック」を運営する株式会社学情へお問い合わせください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。