労働基準法では、労働者が安心して働くためのルールが定められています。求職者や既存社員が長期的に活躍できる場を作るには、労働基準法を守ることが大切です。

しかし、労働基準法とはどのような法律か、きちんと理解していない人も多いでしょう。本記事では、労働基準法についてわかりやすく解説します。

労働基準法について理解し、社員が安心して働ける環境づくりに活用しましょう。

労働基準法とは

労働基準法とは、賃金や就業時間、休息など、労働条件に関する最低基準を定めた法律のことです。

労働者と雇用者は対等な関係であるはずですが、労働者が雇用者から不当な搾取を受けることも少なくありません。そこで、経済的に弱い立場の労働者を守るため、労働基準法が定められました。

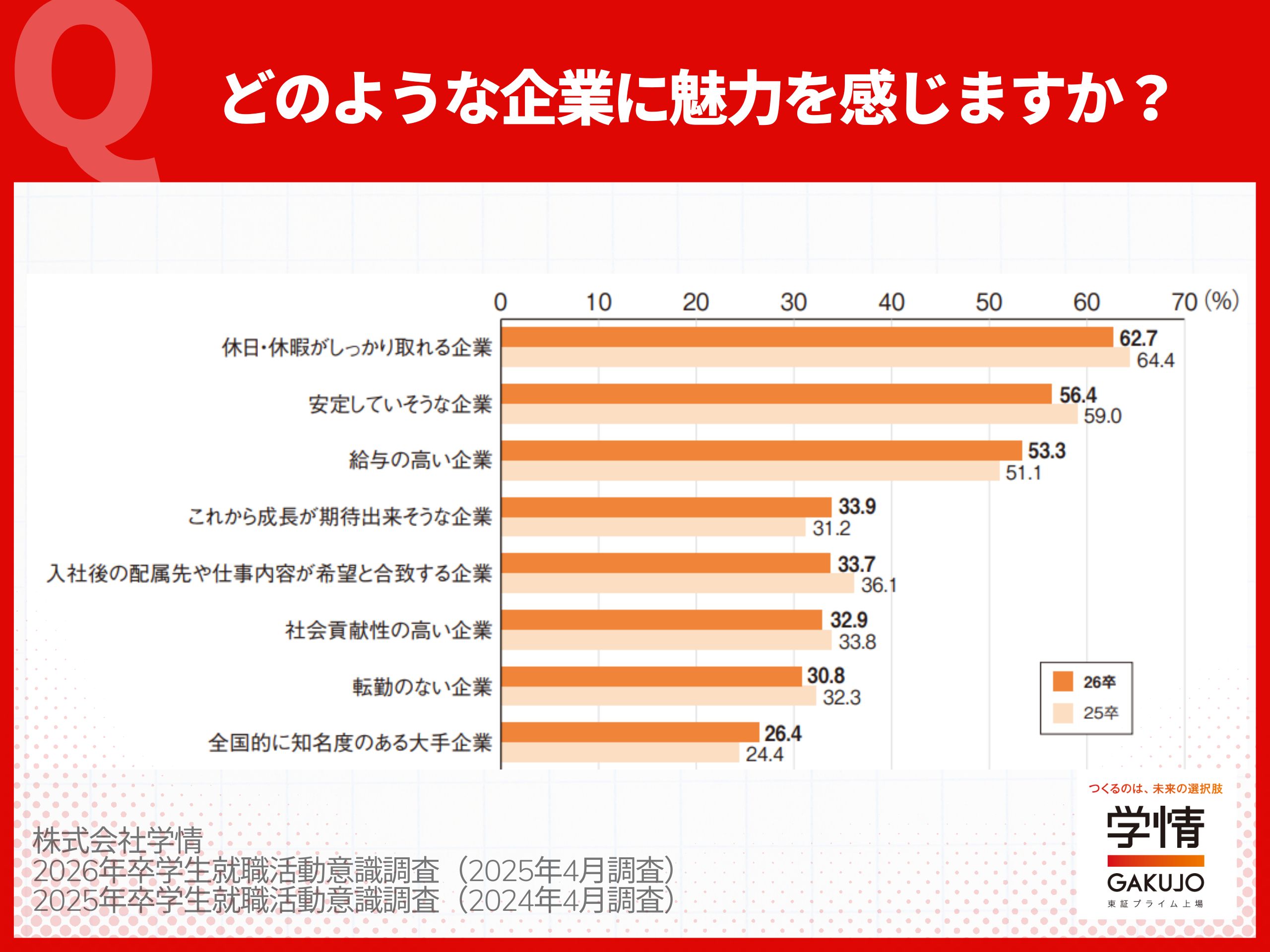

この労働基準法の遵守は、単なるコンプライアンスの問題にとどまらず、企業の採用活動において極めて重要なポイントとなっています。

学情が実施した調査によると、学生が企業に魅力を感じるポイントの上位は、以下の通りでした。

1位「休日・休暇がしっかり取れる企業」(62.7%)

2位「安定していそうな企業」(56.4%)

3位「給与の高い企業」(53.3%)

これらはいずれも、労働基準法が定める「労働時間」「休日」「賃金」と密接に関わっています。

つまり、法令を遵守し、健全な労働環境を整備することこそが、Z世代から「安心して働ける」「信頼できる」企業として選ばれるための最低条件だといえるでしょう。

労働法には、労働基準法のほかに、労働組合法や労働契約法などがあります。

労働基準法の主な項目は次の通りです。

- 賃金の支払の原則

- 労働時間の原則

- 時間外・休日労働

- 割増賃金

- 解雇予告

- 有期労働契約

※参考:厚生労働省「労働基準に関する法制度」

労働基準法が適用される範囲

労働基準法の適用範囲は、原則として日本国内で働いているすべての人です。そのため、不法就労の外国人であっても法律によって権利が保証されています。

また、契約社員やアルバイト・パートなどの非正規労働者も適用対象です。

ただし、次のケースは労働基準法が一部あるいはすべて適用されません。

- 船員

- 同居の親族のみを使用する事業

- 家事使用人

- 特別職の国家公務員

- 一般職の地方公務員

- 商社・銀行等の国外支店・出張所など

- 外国人、外国人が経営する会社、外国籍の会社

- 個人事業主

- 会社の役員

- 請負契約や委任契約で働く人 など

請負契約や委任契約は労働基準法の適用外とされていますが、雇用者と労働者の関係が成り立っている実態があれば、労働基準法が適用されます。

※参考:厚生労働省「確かめよう労働条件」

労働基準法に違反した場合の罰則

労働基準法に違反した場合、罰金刑もしくは懲役刑が科せられます。しかし、軽微な違反や初犯の場合は罰金刑で済むことが多いようです。

一般的には、労働基準監督署による是正勧告をもとに労働環境を改善します。一方、労働基準法違反を繰り返し、是正勧告にも従わない場合は、是正命令や送検、刑事裁判による判決もやむを得ません。

労働基準監督署から是正勧告が入った場合は、速やかに問題点を改善することが大切です。

※参考:厚生労働省「e-GOV 法令検索」

労働基準法の内容をわかりやすく解説

労働基準法は、全13章で構成されています。労働基準法に則った組織づくりを行うには、その内容を正しく理解することが重要です。

主な内容は次の通りです。

- 労働条件の原則

- 労働条件の明示

- 解雇の予告

- 賃金の支払

- 労働時間

- 労働時間の例外

- 休憩

- 休日

- 割増賃金

- 年次有給休暇

労働条件の原則(労働基準法第1条)

労働基準法は労働者の生活を守るために作られた法律であり、最低ラインを明記しています。そのため、雇用者は労働基準法で定められた条件よりも低い条件では働かせられません。

労働基準法よりも労働条件が悪い場合、その条件は無効となり、労働基準法で定められたものが適用されます。

労働条件の明示(労働基準法第15条)

雇用者は、労働契約を行う際に、労働者に対して賃金や労働時間、休日、就業場所など、厚生労働省令で定める労働条件を明示しなければなりません。

労働条件明示のルールは、2024年4月に改正されました。旧式のテンプレートを使用している場合は、新しい情報を加筆しましょう。

労働者に明示するべき項目は次の通りです。

|

必須事項 |

・契約期間 ・就業場所 ・従事すべき業務の内容 ・始業、終業時刻 ・休憩時間 ・休日、休暇 ・賃金(基本賃金、諸手当、賃金締切日、賃金支払日など) ・退職に関する事項 ・社会保険 ※以下、有期契約労働者の場合 ・更新上限の有無と内容 ・無期転換申込機会 ・無期転換後の労働条件 |

|

該当する定めがある場合に記載するべき事項 |

・退職金の有無や計算方法 ・賃金、賞与 ・労働者に負担させるべき食費、作業用品、その他に関する事項 ・安全・衛生 ・職業訓練 ・災害補償および業務外の傷病扶助 ・表彰および制裁 ・休職 など |

解雇の予告(労働基準法第20条)

雇用者は、労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければなりません。また、30日前に予告しない場合、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。

ただし、天変地異やその他やむを得ない事由によって事業が継続できない場合や、懲戒免職など解雇の事由が労働者自身にある場合は、労働基準監督署の認定を受けることで、解雇予告手当の支払いは不要となります。

賃金の支払(労働基準法第24条)

厚生労働省は賃金の支払方法について、「賃金支払の五原則」を定めています。

「賃金支払の五原則」は次の通りです。

|

通貨支払の原則 |

賃金は原則として通貨で支払わなければならない |

|

直接支払の原則 |

賃金は労働者に直接支払わなければならない |

|

全額支払の原則 |

賃金は全額支払わなければならない |

|

毎月払いの原則 |

賃金は毎月1回以上支払わなければならない |

|

一定期間払いの原則 |

賃金は一定期間を定めて支払わなければならない |

賃金の支払方法は、銀行振込が認められているほかに、2023年4月1日以降は、電子マネー(デジタルマネー)で支払うこともできるようになりました。

※参考:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

労働時間(労働基準法第32条)

法定労働時間とは、労働基準法第三十二条で定められた、労働時間の上限のことです。労働基準法では「1日8時間・1週間に40時間を超えてはならない」と定められています。

ただし、労働者と雇用者との間に36協定が締結され、労働基準監督署に届けられた場合には、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働が認められます。

労働者の健康と生活を守るためにも、法定労働時間を守りましょう。

長時間労働の是正が急務

近年、長時間労働が問題になっています。過度な時間外労働は従業員の心身の健康を阻害し、働けなくなってしまうことも少なくありません。

また、企業にとっても生産性の低下や企業イメージの悪化など、悪影響をもたらします。

長時間労働の課題や原因、改善方法についてはこちらの記事を参考にしてください。

労働時間の例外(労働基準法第32条)

多様化するワークスタイルに適応できるよう、労働基準法ではさまざまな労働時間制度を導入しています。

具体的な労働時間制度は次の通りです。

|

変形労働時間制 |

企業の繁忙期・閑散期に合わせて労働時間の配分を行い、全体の労働時間の短縮を目指す制度 |

|

フレックス制 |

一定期間内の労働時間を定めておき、労働者がその範囲で始業および終業時間を選択できる制度 |

|

事業場外みなし労働時間制 |

労働者が会社の事業場外で労働し、残業時間の算定が難しい場合に、一定の労働時間働いたものとみなす制度 |

|

裁量労働制 |

実際の労働時間に関わらず、労働者が自分の裁量で業務の進行や時間配分を決定し、あらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度 |

※参考:厚生労働省「多様な労働時間制度について」

休憩(労働基準法第34条)

労働基準法では、休憩について次のように定めています。

- 労働時間が6時間を超える場合:少なくとも45分の休憩を与えなければならない

- 労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間の休憩を与えなければならない

休憩時間は一斉に与えるように定められていますが、仕事内容によっては接客対応や電話対応などの人員を配置しなければならず、従業員が一斉に休憩を取れないこともあるでしょう。

その際は、労使協定を締結することで、休憩時間を分散して付与できます。

また、休憩時間は自由に利用させなければならず、休憩時間中に業務対応をさせたり、休憩時間の過ごし方を制限したりすることはできません。

休日(労働基準法第35条)

労働基準法では、雇用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回または、4週間に4日以上の休日を与えなけばならないと定められています。

労働基準法で定められた、労働者に与えるべき最低限の休日のことを「法定休日」、企業が独自に定めている休日を「法定外休日」といいます。

法定休日は割増賃金の対象になりますが、法定外休日は対象になりません。割増賃金については、次の項目で詳しく解説します。

割増賃金(労働基準法第37条)

雇用者が労働者に対して規定の労働時間を超える、もしくは休日に労働させた場合、割増賃金を支払わなければなりません。

割増賃金の種類と支払い条件、割増率は次の通りです。

|

種類 |

支払条件 |

割増率 |

|

時間外労働 |

法定時間(1日8時間、週40時間)を上回ったとき |

25%以上 ※1カ月60時間を超える時間外労働については50%以上 |

|

休日労働 |

法定休日に労働させたとき |

35%以上 |

|

深夜労働 |

22時から翌5時までの間に労働させたとき |

25%以上 |

割増賃金の支払金額は、次の計算式で算出できます。

- 1時間あたりの賃金額×法定外労働の時間数×割増率=割増賃金

※参考:厚生労働省「割増賃金の計算方法」

年次有給休暇(労働基準法第39条)

雇用者は、入社日から起算して6カ月間継続勤務し、8割以上出勤した労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。

所定労働時間が、週30時間以上かつ週5日以上の労働者に付与する年次有給休暇は次の通りです。

|

継続勤続年数(年) |

0.5 |

1.5 |

2.5 |

3.5 |

4.5 |

5.5 |

6.5以上 |

|

付与日数(日) |

10 |

11 |

12 |

14 |

16 |

18 |

20 |

年次有給休暇は原則として、労働者が自由に取得できます。ただし、請求された時期に有給休暇を与えることで、正常な業務が著しく妨げられる場合は、他の時期に有休を与えることが可能です。

※参考:厚生労働省「年次有給休暇の付与や取得に関する基本的なルール」

36協定とは

36協定の正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」で、労働基準法第36条で規定されているため、36(サブロク)協定と呼びます。

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業させたり、法定休日に労働させたりする場合は、企業と従業員の代表が36協定を結び、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。

36協定の締結は、原則としてすべての企業が対象です。事業規模の小さい中小企業やベンチャー企業であっても、時間外労働や休日労働が必要な場合は36協定を締結しなければなりません。

※参考:厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」

36協定を締結する手順

36協定を締結する手順は次の通りです。

- 36協定の原案を作成する

- 労働者の代表を選出する

- 労働者の代表と36協定の原案を確認する

- 内容に問題がなければ、代表者から署名をもらう

- 届出用の36協定を作成する

- 所轄の労働基準監督署に届出る

36協定は、雇用者と労働者の代表が締結します。労働者の代表は、労働者の過半数で組織する労働組合もしくは、労働者の過半数を代表する従業員が対象です。

部長や工場長、支店長など、管理監督者に該当する人は労働者の代表になれません。

また、36協定は本社や支店、営業所など事業場ごとに締結する必要があります。

作成した36協定は、目につくところに掲示したり、書面で交付したりと、労働者に周知しましょう。

※参考:厚生労働省「36協定の締結・届出のポイント」

36協定に違反した場合の罰則

36協定に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。さらに企業名が公表される場合もあり、社会的信用の失墜にもつながるでしょう。

労働基準法や36協定は、労働者の健康や生活を守るためのものですが、企業の社会的信用を構築し、維持するためにも遵守することが大切です。

これまでに改正された労働基準法

労働基準法は、社会情勢や労働環境の変化に対応するため、改正を繰り返しています。労働基準法を遵守するには、情報をアップデートしなければなりません。

直近に改正された労働基準法を把握し、新しいルールを守れているか確認しましょう。

時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制とは、残業時間の上限を定めた制度のことです。残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間と定められました。

この上限は、臨時的な特別の事情がない限り超えてはなりません。ただし、臨時的な特別の事情があっても、年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満までと定められています。

また、原則である月45時間を超えられるのは年間6カ月までです。

大手企業を対象に、2019年4月から施行され、2020年4月から中小企業にも適用されるようになりました。

※参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制 – 働き方改革特設サイト –」

年5日の年次有給休暇の取得義務化

年次有給休暇は労働者の権利ですが、周囲への気兼ねや取得しづらい職場の雰囲気などにより、取得率が低いことが課題でした。

年次有給休暇の取得率を向上させるため、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者を対象に、年次有給休暇の日数のうち年5日については、雇用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

この制度は、2019年4月からすべての企業を対象に施行されています。

※参考:東京労働局「年5日の年次有給休暇の確実な取得について」

時間外労働の割増賃金率の引き上げ

2010年に時間外労働の割増賃金率の引き上げに関する政策が施行されました。しかし、中小企業は割増賃金率の引き上げによって人件費が高騰し、経営を圧迫する懸念があったため、適用が猶予されていました。

2023年4月その猶予期間が終了し、中小企業でも月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率が50%以上に引き上げられています。

※参考:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げについて」

賃金のデジタル払いが可能に

政府が推進するデジタル社会の実現に向けた取り組みの一環として、賃金のデジタル払いが導入されました。これにより、スマートフォン決済サービスを利用して、賃金を支払えるようになりました。

ただし、雇用者は労働者に賃金のデジタル払いを強制することはできません。労働者が希望しない場合は、従来通り銀行口座などで支払う必要があります。

利用できる決済方法は、厚生労働大臣が指定した資金移動業者のサービスに限定されています。また、現金化できないポイントや、仮想通貨などでの賃金支払いは認められていません。

※参考:厚生労働省「賃金のデジタル払いについて」

建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制

2019年4月に大手企業を対象として時間外労働の上限規制が行われ、2020年には中小企業にもその範囲が広がりました。一方で、建設業やドライバー、医師などは業務の特性や慣行の課題があることから、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていました。

その猶予期間が終了し、2024年4月から建設業やドライバー、医師などにおいても、時間外労働の上限規制が適用されるように。

以前から、時間外労働の上限規制の適用によって、特に運送業界はドライバー不足に陥り、輸送機能が低下することが懸念されていました。この時間外労働の上限規制による影響や問題を「2024年問題」と呼びます。

※参考:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制 特設サイト」

【注目】今後予定されている「労働基準法」の大改正(2026年以降)

2024年1月、厚生労働省は、労働基準法を中心とした今後の労働時間制度の在り方を検討するため、「労働基準関係法制研究会」を立ち上げました。同研究会での議論を経て、2025年1月には報告書が公表されています。

今回の見直しは、労働基準法の制定以来約70年、大規模な改正としては約40年ぶりとなる「歴史的な大改正」と位置付けられており、企業の人事労務管理に抜本的な見直しを迫る内容が含まれています。

改正スケジュールに関する注意点

当初は2026年の通常国会への法案提出が想定されていましたが、2025年12月時点では提出見送りが報じられるなど、スケジュールは流動的な状況です。

今後の法案提出時期や施行時期については引き続き動向を注視する必要がありますが、報告書で示された以下の論点は、将来的に対応が求められる可能性が高い重要テーマといえます。

1.14日以上の連続勤務の禁止

現行の「4週4休」の原則に加え、連続勤務日数の上限を14日未満(最大13日まで)とする新たな規制が設けられる見通しです。

これまで変形休日制を利用すれば理論上は長期連続勤務が可能でしたが、労働者の健康確保の観点から、こうした運用が制限される方向で議論が進められています。

2.勤務間インターバル制度の義務化

終業から次の始業までに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」について、これまでの努力義務から、対象を限定したうえでの義務化が検討されています。

休息時間は「11時間」を基準に議論されており、夜間残業や早朝出勤を伴う働き方について、より厳格な管理が求められる可能性があります。

3.副業・兼業における割増賃金計算ルールの見直し

副業・兼業を行う労働者について、現行制度では本業と副業の労働時間を通算して割増賃金を計算する必要があります。

これに対し今後は、健康管理のための労働時間通算は維持しつつ、割増賃金の計算については各事業場ごとに判断する仕組み(通算不要)へ見直す方向が示されています。

これにより、企業側・労働者側双方にとって、副業・兼業のハードルが下がることが期待されています。

4.「つながらない権利」の法制化検討

勤務時間外の業務連絡を拒否できる、いわゆる「つながらない権利」についても、ガイドライン策定や法制度化の検討が進められています。

テレワークの普及により曖昧になりがちな勤務時間と私生活の境界を明確にし、労働者の休息やワーク・ライフ・バランスを確保することが狙いです。

労働基準法違反になる事例

労働基準法違反にあたる事例を紹介します。

間違った認識によって、思いがけず労働基準法違反をおかしているケースは珍しくありません。そのため、自社の認識が間違っていないか確認することが大切です。

|

労働時間に関する違反 |

・休憩時間に電話番をさせる ・来客が途切れたときに休憩する ・労働時間から仮眠の時間を差し引いた |

|

休日・年次有給休暇に関する違反 |

・休日に自宅で仕事を行う ・労働者の年次有給休暇を買い上げる |

|

賃金支払に関する違反 |

・賃金支払を遅延している ・残業代や休日出勤手当などを支払っていない |

|

割増賃金に関する違反 |

・割増賃金を支払っていない ・割増賃金の計算方法が法律で定められたものと異なる |

|

解雇に関する違反 |

・合理的でない理由で解雇を行う ・支払うべき賃金や退職金を支払わない |

|

差別的な違反 |

・妊娠や出産を理由に女性労働者を解雇する ・特定の年齢層の労働者に対して、昇進の機会を与えない |

労働基準法を遵守し、健全な採用活動を行おう!

労働基準法とは、公平で安全な労働環境を守るための法律です。労働基準法が遵守されていないと、従業員から不満が出やすくなり、退職につながりかねません。

また、求職者にとっても、働きやすい環境かどうかは重要なポイントです。いくら魅力的な情報を並べても、労働基準法に違反していたり、改善する様子が見られなかったりすれば、不信感が残ってしまいます。

優秀な人材を採用し、長期的に活躍してもらうためにも、労働基準法を遵守し、健全な採用活動を行いましょう。

採用でお困りの方は、株式会社学情へお問い合わせください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。