メンバーシップ型雇用とは職務や勤務地を限定せずに人材を採用する方法です。メンバーシップ型雇用の定義や対比するジョブ雇用との違い、今後主流になる雇用方法について解説します。

メンバーシップ型雇用とは

メンバーシップ型雇用とは職務や勤務地を限定せずに人材を採用する方法です。メンバーシップ型雇用の定義や、対比して使われるジョブ型雇用との違いを解説します。

職務内容を限定しない人材採用のこと

メンバーシップ型雇用は、職務内容を限定しない雇用契約を結んだうえで、雇用される側は企業から割り振られた業務に従う雇用方法です。企業は基本的に総合職として人材を採用し、個人の能力や各部署のニーズを考慮して人員配置を行います。

おもに新卒一括採用とともに導入されています。スキルや経験ではなく、ポテンシャルや人間性、カルチャーマッチなどを重視して採用をおこないます。

このことからも分かるようにメンバーシップ型雇用は、「終身雇用」や「年功序列」を前提とした制度です。これは「ジョブ型雇用」(概要を後の章で説明)を主とする欧米とは異なる日本独自の方法であり、「日本型雇用」とも呼ばれています。

ジョブ型雇用との違い

メンバーシップ型雇用ではポテンシャル採用が基本であり、戦力になるまで時間がかかることが課題でした。

一方、ジョブ型雇用では、職務に対して既に適したスキルを持っている人材を採用するため、即戦力になる点が大きな違いです。

そのほかの違いについて、メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用を比較した一覧は次の通りです。大枠で捉えると、メンバーシップ型はゼネラリストを育てる雇用方法、ジョブ型はスペシャリストをターゲットとした雇用方法であるといえます。

| メンバーシップ型 | ジョブ型 | |

| 業務の内容・範囲 |

|

|

| 評価基準 |

|

業務の成果 |

| 採用方法 | おもに新卒一括採用 | キャリア採用・新卒 |

| 採用基準 |

|

|

| 異動・転勤 | あり | なし |

|

キャリア アップ |

定期異動にともなって経験を積み、年齢や勤続年数に応じて管理職に昇格していく |

|

| 解雇 | 基本的には終身雇用で、解雇制限が厳しいためよほどの理由がなければ解雇しない | 一般的には該当職務がなくなれば解雇 |

タスク型雇用との違い

業務ごとに雇用を行う「タスク型雇用」という方法もあります。一般的には業務が終わると同時に雇用契約も満了となります。

タスク型雇用の主な目的は、臨時的に発生する業務の処理です。

終身雇用を前提としたメンバーシップ型雇用とタスク型雇用との違いは、雇用期間と業務が限定されているかどうかです。

メンバーシップ型雇用が一般的になった背景

メンバーシップ型雇用は、1954年~1973年あたりの高度経済成長期に広まったといわれています。

この頃、大量生産・大量消費社会によってたくさんの労働力が求められていました。そんな中で、新卒者を同時期に一括で採用・教育するメンバーシップ型雇用が効率的だったのです。

また、長期的に安定した労働力を確保できるため、社内にノウハウを蓄積し、一定のクオリティを保って生産量を増やせる点も、広まった要因です。

メンバーシップ型雇用のメリット・デメリット

新卒採用の慣例となっているメンバーシップ型雇用ですが、改めてどのようなメリット・デメリットがあるのか見てみましょう。企業から見た場合と求職者から見たメリット・デメリットを、それぞれ詳しく解説します。

メンバーシップ型雇用のメリット

メンバーシップ型雇用のメリットを見ていきましょう。

企業にとってのメリット

企業のメリットをご説明します。

採用コストが抑えられる

新卒一括採用によってコストを抑えられます。決められた期間で集中的にまとめて採用を行うことで一人当たりの採用単価が安価になるのです。これに対し、通年採用では新卒一括採用よりも長い期間、求人広告などを出すケースが多いため、一般的に採用コストは高くなります。

組織改編や欠員の際、柔軟に対応ができる

人材の配置転換が柔軟にできます。

たとえば組織改編があった際や他部署の欠員を補充したい場合、ジョブ型雇用の社員は、契約で決められている職務内容以外のポジションには就かせられません。しかし、メンバーシップ型雇用の従業員には、それまでとまったく異なる部署であっても異動の辞令を出すことが可能です。

長期的な人材育成が可能

メンバーシップ型雇用では終身雇用が前提なので、長期的にさまざまな経験を積んだ人材の育成が可能です。企業側で育成計画を予め用意しておけるため、多方面に精通したゼネラリストや将来の幹部候補をターゲットとした採用活動をおこなうことができます。

帰属意識を高められる

帰属意識とは、組織や企業に所属することで生じる情緒的な愛着のことです。長期的な雇用によって従業員は企業に親しみを持ちやすくなります。

同じ仲間と長く働くことでメンバーはお互いの特性を理解し、チームワークが向上します。離職率の低下や収益性アップが狙えるでしょう。

求職者にとってのメリット

求職者のメリットをご説明します。

安定して働ける

メンバーシップ型雇用の前提は「終身雇用」と「年功序列」なので、解雇されにくく、雇用される側は安定して働くことができます。

計画的なキャリアプランを歩める

一定期間で配置転換があり、転職することなくさまざまな職種・業務を経験できるのもメリットと捉えられます。自分ひとりでキャリアプランを立てる必要がなく、企業によってゼネラリストへの長期的な育成計画が組まれており、スキルアップのための研修などが用意されている点も魅力のひとつです。

同期入社の社員ができる

メンバーシップ型雇用では、同じタイミングで入社して一緒に新入社員研修を受ける同期社員ができます。同時期にスタートを切った仲間として、その後の社会人生活でも心強い存在となるでしょう。

メンバーシップ型雇用のデメリット

企業にとってのデメリット

まずは企業にとってのデメリットを説明します。

スペシャリストが育ちにくい

一定期間で配置換えになるというメンバーシップ型雇用の特徴は、スペシャリストが育ちにくい環境に繋がる場合もあります。特定の業務を極める前に別の部署へ異動になってしまう可能性が高いからです。

採用ミスマッチが起こりやすい

比較的ミスマッチが起こりやすく、早期離職につながりかねないこともデメリットのひとつでしょう。雇用条件が明確ではないことが原因です。

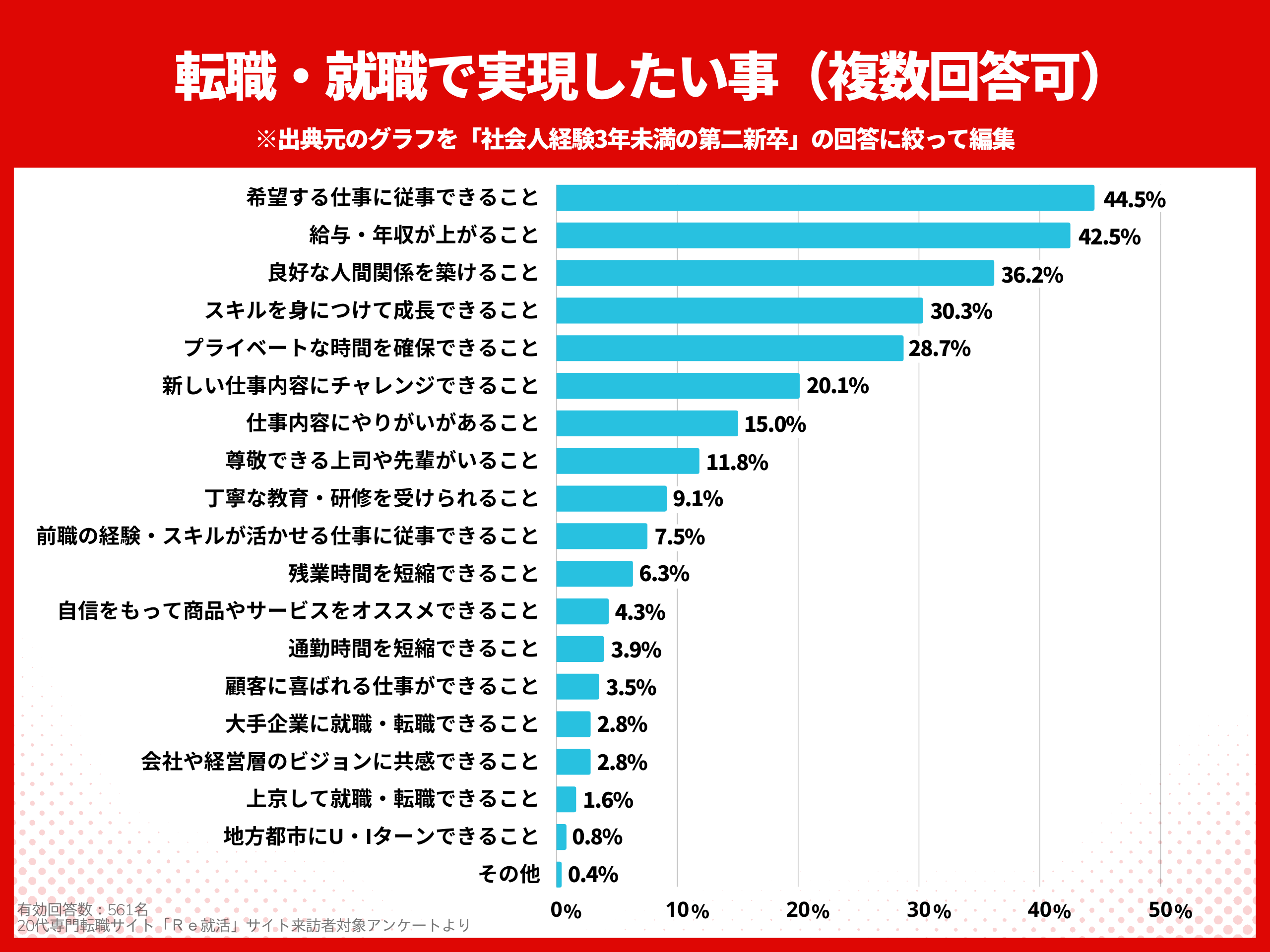

株式会社学情が運営する、20代専門転職サイト「Re就活」で実施したインターネットアンケートでは、社会人経験3年未満の第二新卒、つまり早期離職した求職者が転職で実現したいことは、「希望する仕事に従事すること」が44.5%と最多でした。

(引用:株式会社学情 就職・転職意識調査 2023年8月2日)

近年では「配属ガチャ」という言葉もあります。どこの部署や勤務地に配属されるか、入社するまでわからない状態のことを、ソーシャルゲームのアイテムガチャになぞらえた言葉です。

メンバーシップ型雇用で入社した新卒者が、希望する業務内容に就けなかったことを理由に早期離職するケースも稀ではないようです。

テレワークとの相性はジョブ型雇用のほうが良い

メンバーシップ型雇用ではあらかじめ業務内容が決まっているケースは少なく、上司とのコミュニケーションによってそのときどきで業務が割り振られる場面が多いです。上司と部下が同じ場所にいないテレワークだと、そのような業務指示を比較的出しづらいと考えられます。上司が部下の業務内容を把握しやすく、指示も出しやすいジョブ型雇用のほうがテレワークとの相性は良いと言えるでしょう。

求職者にとってのデメリット

求職者にとってのデメリットを説明します。

希望通りの配属になるとは限らない

メンバーシップ型雇用では、希望した職種や勤務地に配属されるとは限りません。希望を伝えることはできるでしょうが、かなわないこともあります。自身のキャリアパスをかなりの程度、企業側に委ねることになります。業務内容・労働時間・勤務地などに自由がなく、企業の都合で異動や転勤を命じられることも考えられます。前章でご紹介した「配属ガチャ」がこれにあたります。

年功序列による給与体系

メンバーシップ型雇用は、年功序列の影響で、一定期間在籍していないと給与が上がらない傾向にあります。たとえ給与以上の働きをしても受け取る賃金に評価が反映されなければ、不満につながるかもしれません。

メンバーシップ型雇用が向いている企業・向いていない企業

メンバーシップ型雇用に向いている企業と向いていない企業について、それぞれ詳しく解説していきます。

メンバーシップ型雇用が向いている企業

社員に多様な業務経験を通じて幅広くスキルを学ばせたい場合や、ジョブローテーションを通じて幅広い視点を持つ管理職候補を育成したい企業には、メンバーシップ型雇用が適しています。また、チーム全体で協力し、共通の目標を達成することを求めるケースにおいても同様です。

ジョブ型雇用では特定の専門業務に特化した働き方が一般的であり、その結果、業務が特定の個人に依存しやすくなる傾向があります。よって、従業員全員に同程度のスキルで同じ業務をさせたい企業には、ジョブ型雇用よりメンバーシップ型雇用のほうが向いているといえます。

メンバーシップ型雇用が向いていない企業

特定のスキルや専門知識を重視し、高度な業務を担当できる人材を求めている場合には、メンバーシップ型雇用よりジョブ型雇用のほうが適していると言えます。たとえば、IT、エンジニアリング、デザイン、クリエイティブ分野などの企業がそれにあたります。

チームでの協力よりも個々の専門性が求められる業務や、柔軟な勤務スタイルが求められる企業(例えば、時短勤務、リモートワーク、子育てや介護との両立を支援する企業)においても、ジョブ型雇用が適しているでしょう。

まとめ|メンバーシップ型雇用の現在とこれから

ここまでメンバーシップ型雇用のメリット・デメリットや向いている企業の特性をご紹介してきました。ジョブ型雇用と対比して語られることが多いメンバーシップ型雇用ですが、どちらがよい・悪いではなく、その時々の時代背景にマッチしているか否かで判断されるべきでしょう。

現代では、技術進歩のスピードやトレンドの移り変わりが速まっていることにより、ゼネラリストよりもスペシャリストの需要が高まると推測できます。

また、今後の新卒採用の対象になるZ世代は、他の世代と比較すると「キャリアの自律」への関心が高いと言われています。自分でキャリアパスをコントロールできないメンバーシップ型雇用より、希望が叶えられるジョブ型雇用のニーズが上回るであろうことは想像に難くありません。

労働人口の減少や転職が一般的になった点を鑑みると、採用の高難度化にはますます拍車がかかり、将来的にはメンバーシップ型雇用に代わってジョブ型雇用が主流になる可能性が高いといえるでしょう。

とはいえ、企業側にも雇用される側にも、メンバーシップ型雇用のメリットはあります。デメリットも踏まえて、自社の求める採用ターゲットに適した雇用方法を選択することが重要です。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。