中途採用で求めすぎていませんか?

採用を成功に導く“期待値”の調整術

公開日:2025.09.11

更新日:2026.01.01

「即戦力を求めているのに、なかなか良い人材からの応募がない」「採用しても、スキルはあるものの社風に合わず、早期に離職してしまう」そんなお悩みを抱える採用担当者の方も多いのではないでしょうか。

実はその課題、候補者に「求めすぎ」ていることが原因かもしれません。中途採用の成功は、完璧な即戦力を探すことではなく、採用基準を適切に見直し、入社後のサポート体制を整えることにかかっています。

この記事では、中途採用で求めすぎることのデメリットから、採用条件の具体的な見直しポイント、入社後の定着率を高めるサポート体制の構築方法、そして採用を成功させるための総合的なポイントまでを網羅的に解説します。

最後までお読みいただくことで、採用のミスマッチを防ぎ、入社した人材が長期的に活躍してくれる強い組織づくりのヒントが得られるはずです。ぜひ、自社の採用活動を見直すきっかけとしてご活用ください。

中途採用で即戦力を求めすぎる課題・デメリット

中途採用において「即戦力」を重視する姿勢は、一見合理的に見えて、実は多くの課題やデメリットを内包しています。

ここでは、高すぎる期待値がもたらす代表的な3つの問題点について解説します。これらのリスクを理解することが、採用戦略を見直す第一歩となります。

即戦力採用がうまくいかない理由とは?

中途採用において「即戦力」を重視する姿勢は、一見合理的に見えて、実は多くの課題やデメリットを内包しています。

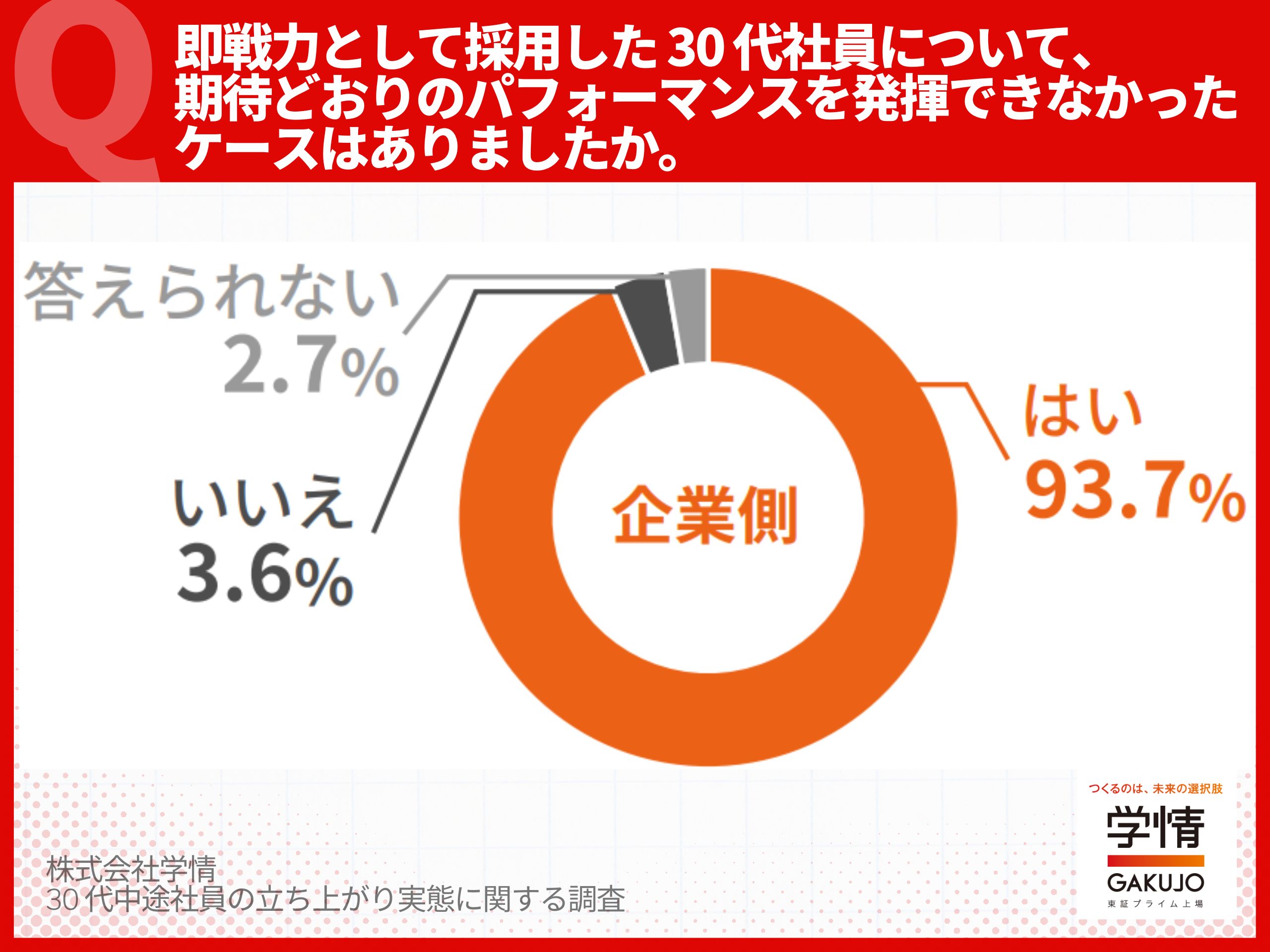

株式会社学情の調査によれば、実に93.7%もの企業が「即戦力として採用した30代中途社員が期待どおりに活躍できなかった経験がある」と回答しています。

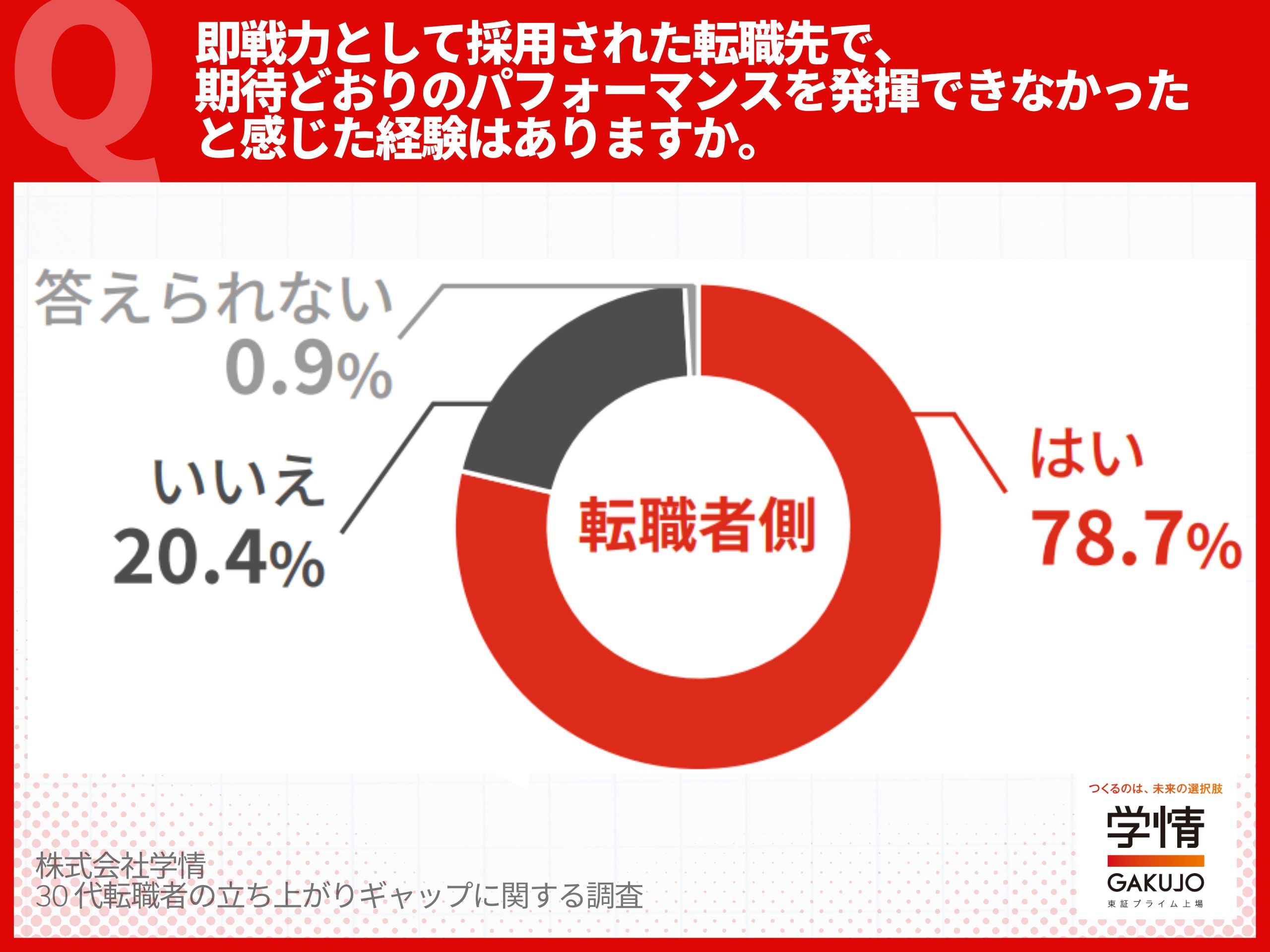

さらに、転職者側も78.7%が「期待されたパフォーマンスを発揮できなかった経験がある」と答えており、企業・個人双方に深刻なギャップが生じている実態がうかがえます。

ここでは、高すぎる期待値がもたらす代表的な3つの問題点について解説します。これらのリスクを理解することが、採用戦略を見直す第一歩となります。

では、なぜこのような「期待のミスマッチ」が起こってしまうのでしょうか。

高すぎる期待値がもたらす代表的な3つの問題点について解説します。これらのリスクを理解することが、採用戦略を見直す第一歩となります。

応募者母集団の減少

採用要件のハードルを必要以上に高く設定してしまうと、応募数が減少し、母集団形成そのものが困難になります。

特定の経験年数や高度な資格、ニッチなスキルなどを「必須条件」として掲げすぎると、条件に合致する人材はごくわずかとなり、結果的に採用活動が停滞するリスクを高めてしまいます。

ミスマッチ・早期離職のリスク

スキルや経験のみを評価基準の中心に置いた採用は、候補者の価値観や人柄と、企業の文化とのミスマッチを生む温床となります。

仮に高いスキルを持つ人材を採用できたとしても、職場の雰囲気や仕事の進め方に馴染めなければ、本来の能力を発揮できず、エンゲージメントが低下し、最悪の場合は早期離職につながってしまいます。

採用コスト・時間の増大

理想の人材を追い求めるあまり、採用活動が長期化すれば、それだけ広告費やエージェントへの手数料、担当者の人件費といった採用コストは膨らみ続けます。

また、採用後も「即戦力だから」と十分な教育を施さずにいると、かえって立ち上がりに時間がかかり、長期的に見て教育コストや機会損失が増大するなど、経営への負担が重くなる可能性があります。

中途採用条件・期待値の見直しポイント

採用におけるミスマッチを防ぎ、より多くの優秀な人材に出会うためには、採用条件や期待値を現実的な水準に見直すことが不可欠です。

ここでは、具体的な見直しのポイントを4つの観点から解説します。自社の採用基準が硬直化していないか、改めて確認してみましょう。

必須条件と歓迎条件の明確化

求人票を作成する際は、求める要件を「必須条件(Must)」と「歓迎条件(Want)」に明確に切り分けることが重要です。

業務遂行に不可欠な最低限のスキルや経験のみを必須条件とし、それ以外のプラスアルファの要素は歓迎条件として設定することで、応募への門戸を広げることができます。

これにより、ポテンシャルを秘めた多様な人材からの応募を促し、母集団の質と量を担保できます。

求人広告の書き方や効果を高める詳細なポイントは、以下の記事で包括的にご案内しております。

ポテンシャル・適応力重視

即戦力という言葉の呪縛から離れ、候補者の持つ「ポテンシャル」に目を向けることも大切です。

現時点でのスキルが完璧でなくとも、学習意欲の高さ、新しい環境への適応力、コミュニケーション能力といった要素を評価基準に加えましょう。

「入社後に成果を出す素地があるか」という長期的な視点で人材を見極めることが、結果的に組織への高い貢献につながります。

採用チャネルの選定

ターゲットとする人材層に的確にアプローチするため、採用チャネルの見直しも行いましょう。

総合的な求人媒体だけでなく、特定の職種や業界に特化した専門媒体、社員の紹介によるリファラル採用、企業から直接アプローチするダイレクトリクルーティングなど、複数の手法を組み合わせることが有効です。

チャネルを多様化することで、これまで出会えなかった層へのリーチが期待できます。

待遇を市場相場と比較する

提示する給与や福利厚生などの待遇が、市場の相場から大きくかけ離れていては、どれだけ魅力的な仕事内容であっても優秀な人材を惹きつけることは困難です。

競合他社の求人情報や転職市場の動向をリサーチし、自社の待遇が適正な水準にあるか客観的に評価しましょう。

必要であれば、条件を見直す勇気も、採用を成功させる上では重要な要素となります。

中途採用後のサポート体制の強化

優秀な人材を採用できたとしても、その後のフォローが不十分では、能力を最大限に引き出すことはできません。

中途入社者がスムーズに組織に溶け込み、早期に活躍してもらうためのサポート体制構築について、4つの具体的な施策を紹介します。

入社初期のオンボーディング設計

中途入社者が入社後に感じる不安を払拭し、スムーズなスタートを切れるよう、体系的なオンボーディングプログラムを設計しましょう。

入社初日から数週間のスケジュールを明確にし、必要な手続きの説明、社内ツールの使い方、関係部署の紹介などを計画的に行うことが重要です。これにより、心理的な安全性を確保し、早期の定着を促します。

OJT・研修体制の整備

「中途採用だから研修は不要」という考えは誤りです。社会人経験が豊富であっても、新しい会社の文化や独自の業務フローを学ぶプロセスは不可欠です。

配属先でのOJT(On-the-Job Training)はもちろん、企業理念や事業内容を理解するための研修機会を設けましょう。

業務マニュアルやハンドブックを整備することも、立ち上がりを支援する上で効果的です。

定期面談・メンター制度

孤立感や業務上の悩みを早期にキャッチアップするため、定期的な1on1面談の機会を設けましょう。

上司との面談に加え、年齢や社歴の近い先輩社員を「メンター」や「バディ」として任命し、日常的な疑問や不安を気軽に相談できる体制を整えることも有効です。

精神的な支えがあることで、エンゲージメントの向上と離職防止につながります。

社内コミュニケーションの促進

新しい環境に早く馴染むためには、業務外でのコミュニケーションも重要な役割を果たします。

部署を横断したランチ会や社内イベントの開催、社内SNSの活用などを通じて、既存社員との自然な交流機会を創出しましょう。

フォーマル・インフォーマルの両面からネットワーク構築を支援することが、職場への帰属意識を高めます。

中途採用のミスマッチ防止と定着率向上策

採用活動におけるミスマッチを根本から防ぎ、入社後の定着率を高めるためには、選考段階からの工夫と、働きやすい環境づくりが鍵となります。

ここでは、候補者との信頼関係を築き、長く活躍してもらうための2つの重要な取り組みについて解説します。

価値観・企業情報のすり合わせ

選考プロセスは、企業が候補者を見極めるだけでなく、候補者が企業を理解する場でもあります。

面接の場では、企業理念やビジョン、社風といった価値観に関する情報を正直に伝えましょう。

また、仕事のやりがいや魅力だけでなく、厳しさや現在抱えている組織の課題などもオープンに共有することで、入社後の「こんなはずではなかった」というギャップを最小限に抑えることができます。

働き方・職場環境の改善

魅力的な人材を惹きつけ、定着してもらうためには、働きやすい環境の整備が不可欠です。

長時間労働の是正や適切な休日休暇の確保はもちろん、テレワークやフレックスタイム、時短勤務といった柔軟な働き方の導入も検討しましょう。

従業員のワークライフバランスを尊重する姿勢を示すことが、エンゲージメントと生産性の向上につながり、企業の競争力を高めます。

成功する中途採用のポイント

これまでの内容を踏まえ、中途採用を成功に導くために押さえておくべき5つの重要なポイントをまとめます。

これらの要素を統合的に実践することで、採用活動の精度は格段に向上するでしょう。

人材要件・基準の明確化と共有

まず、どのような人材がなぜ必要なのか、求める役割やスキル、経験を具体的に定義することが出発点です。

そして、その定義した人材要件を、経営層から現場の面接官まで、採用に関わる全てのメンバー間で明確に共有し、認識を統一しましょう。

これにより、選考基準のブレを防ぎ、一貫性のある採用活動が可能になります。

企業情報・待遇の透明な開示

候補者に対して、誠実で透明性の高い情報開示を心がけましょう。

企業の強みだけでなく、弱みや課題も含めて率直に伝えることで、候補者との間に信頼関係が生まれます。

給与や評価制度といった待遇面についても、曖昧な表現は避け、具体的かつクリアに説明することが、入社後の納得感を高める上で重要です。

多様な採用手法の活用

一つの採用手法に固執せず、複数のチャネルを戦略的に組み合わせることが成功の鍵です。

求人広告や人材紹介といった従来の手法に加え、リファラル採用、SNSを活用したソーシャルリクルーティング、ダイレクトリクルーティングなど、多様な選択肢の中から自社のターゲットに最も響く手法を見つけ出し、活用していきましょう。

長期視点の採用・育成計画

「今すぐの戦力」だけを求めるのではなく、3年後、5年後を見据えた長期的な視点で採用・育成計画を立てることが、企業の持続的な成長につながります。

入社後のキャリアパスを示し、どのような成長機会を提供できるかを伝えることで、候補者の入社意欲を高めることができます。

短期的な欠員補充ではなく、未来の組織を担う人材への投資という意識が大切です。

現場巻き込み型の採用プロセス設計

最終的に候補者と共に働くことになるのは、配属先の現場社員です。

書類選考や面接のプロセスに現場の責任者やメンバーが関わることで、スキルフィットやカルチャーフィットの見極め精度が向上します。

また、候補者も現場の雰囲気や働く人々の様子を直接知ることができ、入社後のイメージを具体的に持つことができるため、双方にとってメリットが大きい手法です。

ポテンシャル採用なら「Re就活」の活用がおすすめ

これまでの経験やスキルだけでなく、候補者の意欲や伸びしろといったポテンシャルを重視する採用活動には、20代専門の転職サイト「Re就活」の活用が効果的です。

「Re就活」は、キャリアチェンジを目指す若手や社会人経験の浅い層が多く登録しており、成長意欲の高い人材の宝庫です。

企業のビジョンや仕事のやりがいをアピールすることで、経験値だけでは測れない、未来のコア人材との出会いが期待できます。ポテンシャル採用に舵を切る際は、ぜひ活用を検討してみてください。

中途採用に関するよくある質問

Q:即戦力とはどのような人材?

A:「即戦力」とは、一般的に入社後比較的短期間で、期待された役割において一定の成果を出せる人材を指します。

ただし、完全に手がかからず、入社初日から完璧に業務をこなせる人材は極めて稀です。

どれほど優秀な人材であっても、新しい環境や人間関係、独自の業務フローに慣れるためのサポートや適応期間は必要であると認識しておくことが重要です。

Q:採用条件はどう設定すべきか?

A:まず、そのポジションで業務を遂行するために「絶対に譲れない条件」を1〜2つに絞り込み、それを「必須条件」とします。

それ以外の、あれば尚良いスキルや経験は「歓迎条件」として設定し、応募のハードルを下げることがポイントです。

経験年数だけでなく、候補者のポテンシャルや学習意欲、人柄なども含めた多角的な視点で評価基準を設けることで、より良い出会いの可能性が広がります。

Q:採用後の定着率を上げるには?

A:入社後の定着率向上には、入社前後の手厚いフォローが不可欠です。

入社が決まった段階からの丁寧なコミュニケーション、入社後の体系的なオンボーディングや研修、上司やメンターによる定期的な面談などを通じて、中途入社者の不安を解消し、孤立させない環境を作ることが重要です。

また、柔軟な働き方を認め、ワークライフバランスを尊重する職場環境の整備も、長期的な定着につながります。

まとめ

本記事では、中途採用において「求めすぎ」てしまうことの弊害と、その解決策について多角的に解説しました。

即戦力を求めるあまり採用基準を厳しくしすぎると、応募者が集まらないだけでなく、採用後のミスマッチや早期離職といった問題を引き起こすリスクがあります。

重要なのは、採用条件を「必須」と「歓迎」に分け、ポテンシャルも評価する柔軟な視点を持つことです。

そして、採用はゴールではなくスタートであると捉え、入社後のオンボーディングや継続的な面談といったサポート体制を充実させることで、中途入社者が本来の能力を発揮し、組織に定着してくれる可能性は飛躍的に高まります。

この記事で紹介したポイントを参考に、自社の採用戦略全体を見直し、候補者と誠実に向き合うことで、貴社の未来を担う優秀な人材との出会いを実現してください。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。