採用市場は常に変動しています。新卒の採用を目指すなら、新卒採用市場の動向を把握し、現在のトレンドに合わせた戦略を立てることが不可欠といえるでしょう。

本記事では、新卒採用を成功させるうえで知っておきたい市場動向やトレンドをわかりやすくまとめました。

また、新卒採用トレンドを反映させた戦略立案のポイントも紹介するので、ぜひご覧ください。

新卒採用市場の動向

必要なときに必要な人材を採用するのは、決して容易なことではありません。

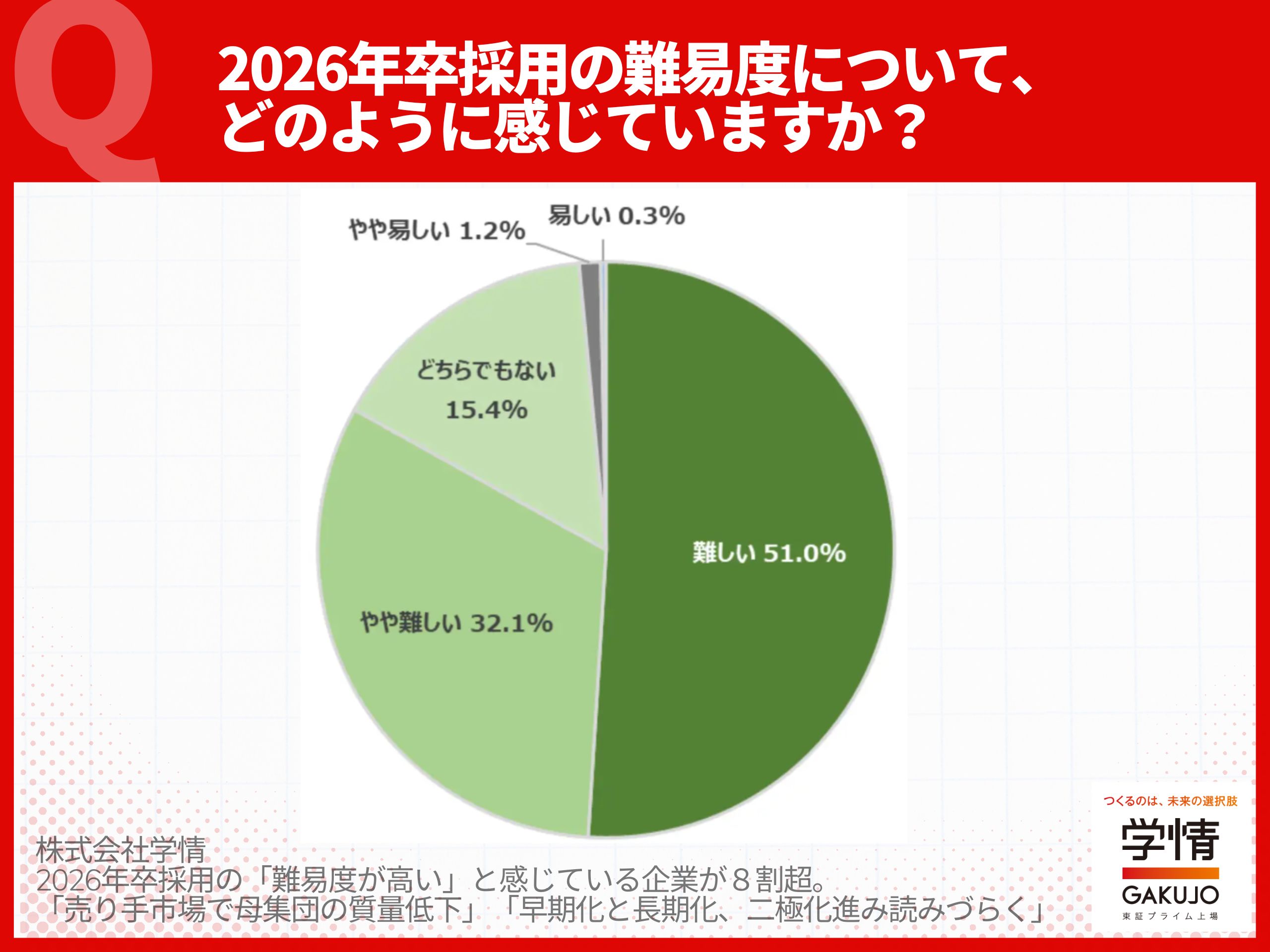

株式会社学情が実施した調査によれば、2026年卒を対象とした採用活動に対して、51.0%の企業が「難しい」と回答しました。

※出典:株式会社学情|2026年卒採用、8割超が“難化”を実感。売り手市場×早期化のリアルと通年採用への転換(2025年7月)

「やや難しい」(32.1%)と合わせると、8割超の企業が新卒採用に困難を感じていることがわかります。

困難な状況の中で必要な人材を必要数確保するためにも、新卒採用市場の動向を正確に把握し、計画的に採用活動を進めていくことが必要です。

継続する売り手市場

リクルートワークス研究所の「第42回 ワークス大卒求人倍率調査」によれば、2026年3月卒業予定の大学生・大学院生を対象とした求人倍率は1.66倍と、前年度(1.75倍)よりは低いものの、依然として売り手市場が継続しています。

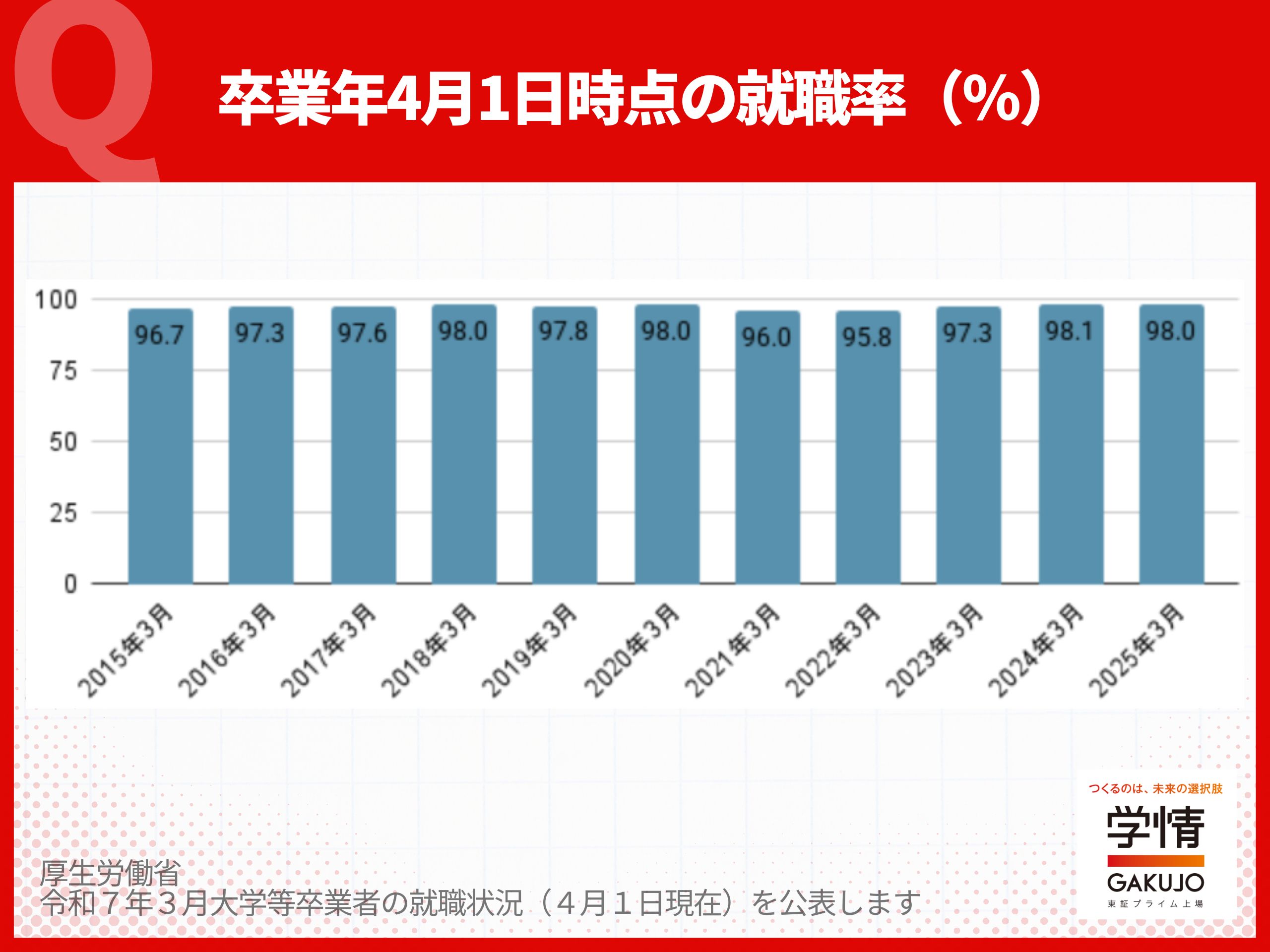

また、厚生労働省の「令和7年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表します」によると、2025年3月卒業者の就職率(就職希望者に占める就職者の割合)は同年4月1日時点で98.0%と高く、2015年以降、95%超の高水準を維持しています。

※参考:リクルートワークス研究所|第42回 ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)

理系学生の獲得が困難化

新卒採用の中でも、特に困難とされているのが理系学生の採用です。

株式会社学情が実施した「2026年卒 内々定率調査」によれば、2026年3月卒業予定の大学生・大学院生のうち、2025年7月末時点の内々定率は87.8%でした。

文理別では文系学生が84.7%であるのに対し、理系学生は93.9%と高く、企業にとっては獲得困難な状況といえるでしょう。

| 内々定を獲得した | 内々定をまだ獲得していない | 就職活動率 | |

| 就活学生全体 | 87.8% | 12.2% | 24.4% |

| 文系学生 | 84.7% | 15.3% | 26.6% |

| 理系学生 | 93.9% | 6.1% | 19.9% |

※参考:株式会社学情|2026年卒 内々定率調査(2025年7月末時点)

また、2025年7月末時点で就職活動をしている学生は24.4%でした。

内々定獲得により就職活動を終了する学生は多いですが、より納得できる企業を探して就職活動を継続する学生も一定数存在することがわかります。

理系学生は教授や研究室の推薦により就職が決まるケースもあり、採用市場に上らないまま就職活動を終える学生も少なくありません。

新卒採用を成功させるためにも、企業には理系学生に向けた対策を立てることが求められます。採用のコツは以下の記事をチェックしてみてください。

大手企業に採用希望者が集中

売り手市場が続く中、学生の大手志向が高まっています。

採用困難な状況と言われつつも、大手企業は優秀な人材を十分に確保できることが多く、内定辞退者の割合も少ない傾向にあります。

そのため、中小企業の採用はさらに困難を極めるようになりました。

知名度や採用活動にかけられるコストが大手企業に及ばない分、学生を惹き付けるための工夫が必要になるでしょう。

学生1人あたりのエントリー数が増加

学生1人あたりのエントリー数は減少傾向でしたが、増加に転じています。

株式会社学情の「2026年3月卒業予定者 就職戦線中間総括」によると、2022年卒のエントリーシート提出平均社数は10.0社で、以後9.3社→8.9社→8.6社と減少が続いていたものの、2026年卒予定者では9.6社と増加しました。

売り手市場という状況に変化はありませんが、学生の就職活動に対する意識の変化がエントリー数の増加につながったと見ることができます。

「どこかには就職できるだろう」という安心感や「採用されそうな企業だけに応募しよう」といった効率性重視からエントリー数を絞る学生もいますが、「より多くの企業を知ったうえで選考に臨みたい」と考える学生も増えてきたのかもしれません。

また、生成AIの利用もエントリー数の増加を生み出しています。

2025年卒の就職希望者のうち、エントリーシートや自己PR文書に生成AIを活用した学生は25.9%のみでしたが、2026年卒予定者では生成AIを利用しない学生が22.8%と、利用者が多勢を占めるようになりました。

時間をかけずにエントリーシートや履歴書を作成できるようになったことで就活にかかる手間が軽減され、エントリーへのハードルが下がったと考えられます。

※参考:株式会社学情|2026年3月卒業予定者 就職戦線中間総括

就活終了時期の早期化

学生が学習時間を十分に確保し、安心して就職活動に励めるように、政府では以下の採用スケジュールを定め、関連団体・企業の理解を求めています。

| 広報活動開始 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 |

| 採用選考活動開始 | 卒業・修了年度の6月1日以降 |

| 正式内定日 | 卒業・修了年度の10月1日以降 |

※参考:厚生労働省|大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について

本来であれば企業が採用選考を開始するのは大学4年生もしくは修士課程(博士前期課程)2年の6月以降ですが、実際には就職活動を大学4年生・修士課程2年の6月までに終わる学生が多くいます。

今後も就活終了時期の早期化が進む可能性は十分に考えられます。

政府の方針も鑑みつつ、学生の就職活動時期を理解し、現状に即した採用スケジュールの作成が必要といえるでしょう。

新卒採用の5つのトレンド

新卒採用市場は常に変化しています。

他の企業の動向を踏まえ、なおかつ学生に合わせた新卒採用活動を実施するためにも、次のトレンドを把握しておくことが大切です。

- 新卒採用スケジュール

- 新卒採用手法

- 新卒採用ツール

- インターンシップ

- 企業アピール

各トレンドを解説します。

新卒採用スケジュールのトレンド

新卒採用スケジュールは企業によって異なります。大手企業のスケジュールでは、近年次のトレンドが見られています。

| インターンシップの開催 | 大学3年生の6月~2月 |

| 採用情報公開 | 大学3年生の12月~2月 |

| 会社説明会の実施 | 大学3年生の秋~大学4年生の5月 |

| 採用選考 | 大学3年生の3月~大学4年生の夏 |

| 内定通知 | 大学4年生の10月 |

中小企業は大手企業とは異なり、春採用と秋採用の2回の採用活動を実施することが一般的です。

春採用では大学3年生の12月~2月あたりに会社説明会、2月~大学4年生の4月に採用選考、内々定通知は4月以降と、早めにスケジュールが進みます。

一方、秋選考では大学4年生の6月~8月頃に会社説明会、8月~10月頃に採用選考、内定通知は10月以降と進むことが多いです。

各選考スケジュールに合わせて、インターンシップの期間も確保しておくことが求められます。

外資系企業の採用スケジュールは、国内企業と比べるとスピード感があります。

大学3年生の6月~12月にインターンシップ、10月~大学4年生の5月に採用選考、内々定通知は2月~5月が一般的です。

詳しい採用スケジュールは次の記事でご確認ください。

新卒採用手法のトレンド

新卒採用手法では、近年次のトレンドが見られています。

- ダイレクトリクルーティング

- マッチングイベント

- リファラル採用

- SNS採用

各手法の特徴やメリットを見ていきましょう。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、企業側が直接学生をスカウトする手法です。

スカウトメールやSNS、会社説明会などで採用したい学生に直接呼びかけ、企業の魅力を説明して入社へと導きます。

専門のスカウトサービスを利用すると、採用したい人材像に合った学生への効率的なアプローチが可能になります。

また、就活潜在層にアプローチできるのもダイレクトリクルーティングのメリットです。

一般的な「学生のアプローチを待つ」スタイルでは、就職を希望し、なおかつ自社に興味を持つ学生にしかアプローチできません。

企業側からアプローチするダイレクトリクルーティングなら、就職を迷っている学生や他社に興味を持つ学生もターゲットにできます。

ただし、ダイレクトリクルーティングでは1人にかけるコスト・時間が多くなる傾向にあるため、他の方法も併用しつつ採用活動を進めていくようにしましょう。

マッチングイベント

企業がミートアップイベントを開催し、採用につなげる手法もあります。

ミートアップイベントとは、カジュアルな雰囲気で交流を深めるイベントです。たとえば、エンジニアの育成・採用を検討している企業なら、学生向けのプログラミング教室を開催し、学生との出会いの場として活用します。

イベントの目的や対象者を絞り込むことでターゲットを柔軟に設定でき、また、一度のイベントで多くの学生との接点が生まれるため、複数の採用につなげられます。

しかし、集客の手間・費用がかかる傾向にあるため、費用対効果を考慮したうえでイベントの計画を立てましょう。

リファラル採用

リファラル採用とは、自社社員の人脈を活かした採用手法です。

社員の知り合いをターゲットとするため、マッチング率が高く、自社社員のモチベーションアップにもつながる点がメリットです。

ただし、紹介者と似た人材が集まる傾向にあるため、多様な人材を採用したいときには適切とはいえません。

また、紹介者が離職すると、採用した人材のモチベーションが低下する恐れがあります。

SNS採用

企業公式SNSを立ち上げ、広報活動と採用活動を同時に進めていく方法もあります。

運営者を配置する必要はありますが、SNS自体は無料で利用できるため、コストを抑えられる点がメリットです。

情報が拡散されやすい点もSNS採用のメリットですが、そもそものフォロワーや閲覧数が少ないと効果が得られません。

学生が興味を持てる話題を提供することに加え、定期的かつ長期的に情報を発信し続けることが求められます。

新卒採用ツールのトレンド

近年、新卒就職を目指す多くの学生が活用する就活サイトだけでなく、ダイレクトリクルーティングに特化したツールや口コミサイトなども利用されるようになってきました。

多様なツールを活用することで多彩な採用活動を展開できるようになりますが、その分、コストや運営・管理者の業務が増えることもあります。

必要な人材との親和性、コスト・時間などを考慮したうえで、適切なツールを絞り込みましょう。

インターンシップのトレンド

大学3年生の夏にインターンシップを開催している企業が多いですが、「早い時点で学生との接点を持ちたい」と考える企業が増えていることから、年々開始時期は早期化しています。

さらに、インターンシップ等を通じた早期選考の定着も進んでいます。

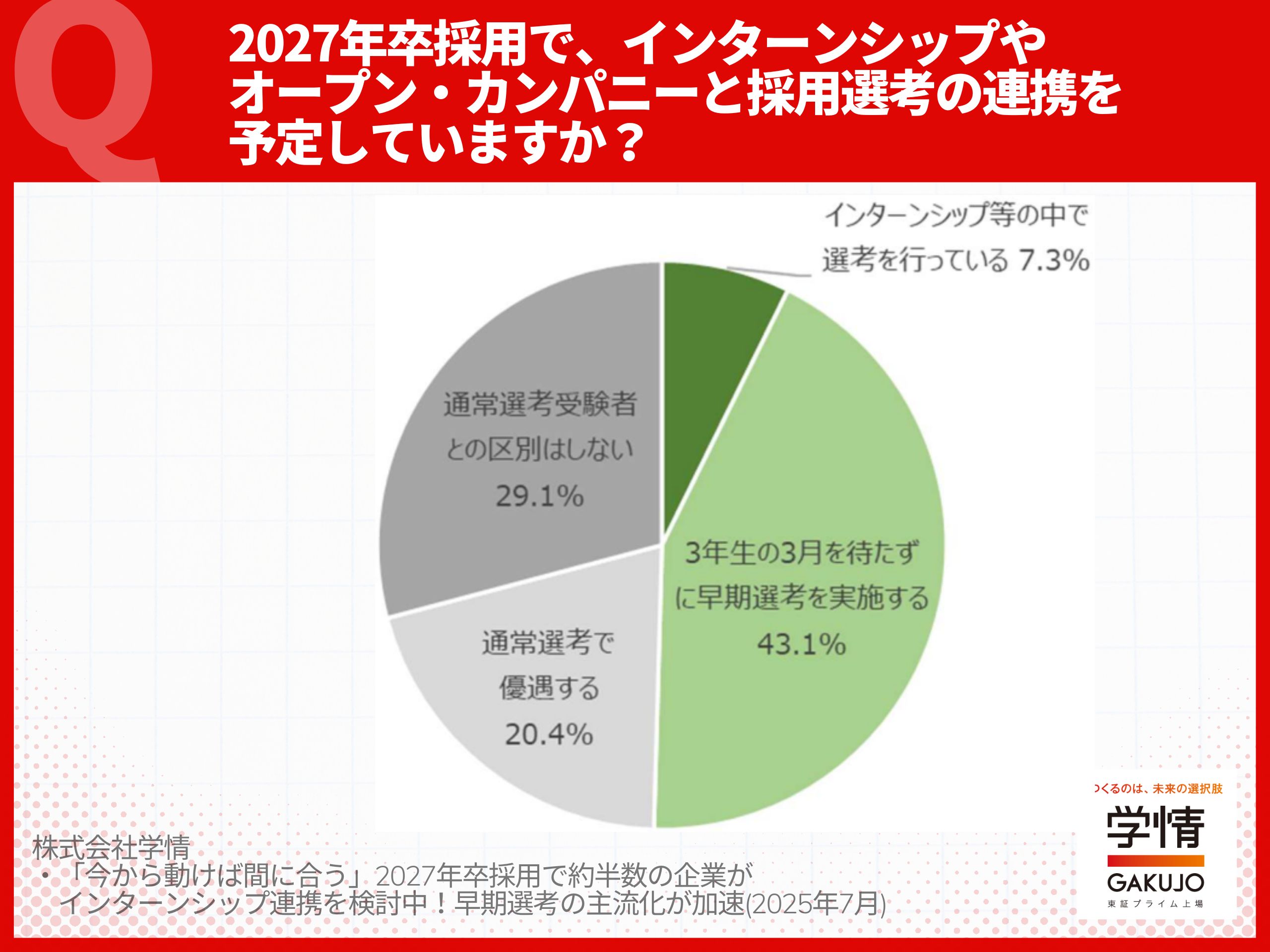

2027年卒採用において、「インターンシップ等の中で選考を行っている」企業は7.3%、「3年生の3月を待たずに早期選考を実施している」企業は43.1%と、合わせて過半数の企業が早期選考を行っていることが明らかになりました。

また、「参加者は通常選考で優遇する」と回答した企業も20.4%にのぼり、全体の約7割がインターンシップ等と採用選考を結び付けている状況です。

企業側からは、「早期選考なしには学生を確保できない」「インターンシップ参加学生の方が志望度が高く、歩留まりも良い」「イベント参加の特典として選考優遇を行う」といった声も寄せられており、早期選考の重要性が高まっていることが伺えます。

※参考:株式会社学情:PIVOT「第二新卒 隠れた真価と人材の発掘術」

また、インターンシップの内容も変化してきました。近年のトレンドとしては、次の2つのタイプが挙げられます。

- 就業体験型インターンシップ

- 採用直結型インターンシップ

各タイプを見ていきましょう。

就業体験型インターンシップ

就業体験型インターンシップとは、実際に職場で仕事を体験するタイプのインターンシップです。

学生からのニーズが高いことに加え、企業を深く知ってもらえるためミスマッチを回避しやすくなるメリットもあります。

株式会社学情が2027年卒業・修了予定の大学生・大学院生を対象に実施した調査では、98.2%が「就業体験のあるインターンシップに参加したい」と回答しました。

より多くの学生に参加の機会を提供するためにも、複数の日程を設定しておくとよいでしょう。

※参考:株式会社学情|学生の98.2%が「参加したい」と回答!貴社のインターンは“選ばれる設計”になっていますか?(2025年6月)

採用直結型インターンシップ

学生からの支持が高いインターンシップの手法としては、採用直結型も挙げられます。

選考直結型インターンシップと呼ばれることもあります。

採用直結型では、インターンシップで得た学生の情報を採用選考に活かせるため、内々定までの工程数の削減が可能です。

学生側の負担も軽減できることから、効率性を重視する学生の支持を集めています。

採用直結型は、政府のルールで2025年卒採用から「5日間以上」などの条件を満たしたインターンシップに限って認められるようになりました。

ただ、実際には1日や数日間のオープン・カンパニーからも行っている企業が多いのが実態です。

企業アピールのトレンド

企業アピールのポイントも学生の関心に合わせて変えていくことが必要です。

福利厚生やワーク・ライフ・バランスへの関心の高まりから、「自分らしく働ける企業かどうか」に主眼を置いてエントリー企業を決める学生も増えてきました。

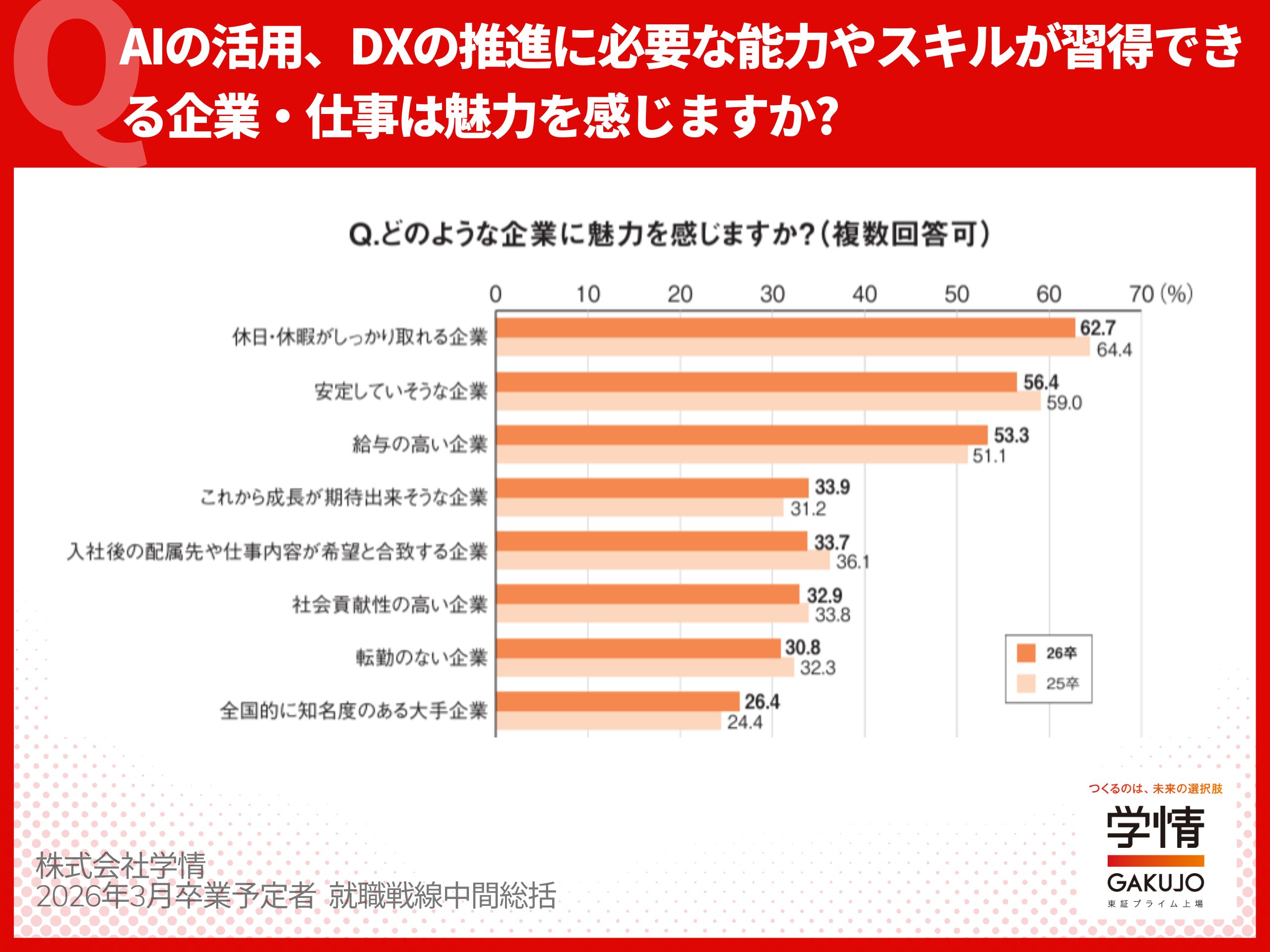

また、株式会社学情の「2026年3月卒業予定者 就職戦線中間総括」によれば、「休み」のほか、「安定性」「給与」「成長性」に注目している学生が多いことが報告されています。

学生が注目するポイントを分析し、会社説明会の話題やSNS・企業サイトで発信する内容に適宜盛り込んでいきましょう。

トレンドを反映した新卒採用のポイント

売り手市場を乗り切るためにも、トレンドを反映した新卒採用を実施することが必要です。

次のポイントを押さえて、採用活動を進めていきましょう。

- 余裕を持って採用スケジュールを組む

- 学生のタイパ(タイムパフォーマンス)に配慮する

- オンラインとオフラインを使い分ける

- 大学2年生にアプローチする

各ポイントを解説します。

余裕を持って採用スケジュールを組む

就活を早期に終了する学生が増えているため、早めに採用活動を始めるようにしましょう。

就業体験型インターンシップだけでなく採用直結型インターンシップもプランニングすると、採用活動の工程数を削減でき、比較的短期間で採用スケジュールが進みます。

学生のタイパ(タイムパフォーマンス)に配慮する

タイパ(タイムパフォーマンス)を重視する学生が増えてきました。

生成AIをエントリーシートや履歴書の作成に活用したり、選考過程が短い企業に応募したりする学生も多く、就職活動も従来と比べると早期に終了する傾向にあります。

タイパを重視する学生に応えるためにも、採用直結型インターンシップの導入や選考面接の回数を減らすなど選考活動のシンプル化を検討してみましょう。

タイパについては次の記事もご覧ください。

オンラインとオフラインを使い分ける

デジタルネイティブ世代といっても、すべてのシーンにおいてオンラインが望まれているわけではありません。

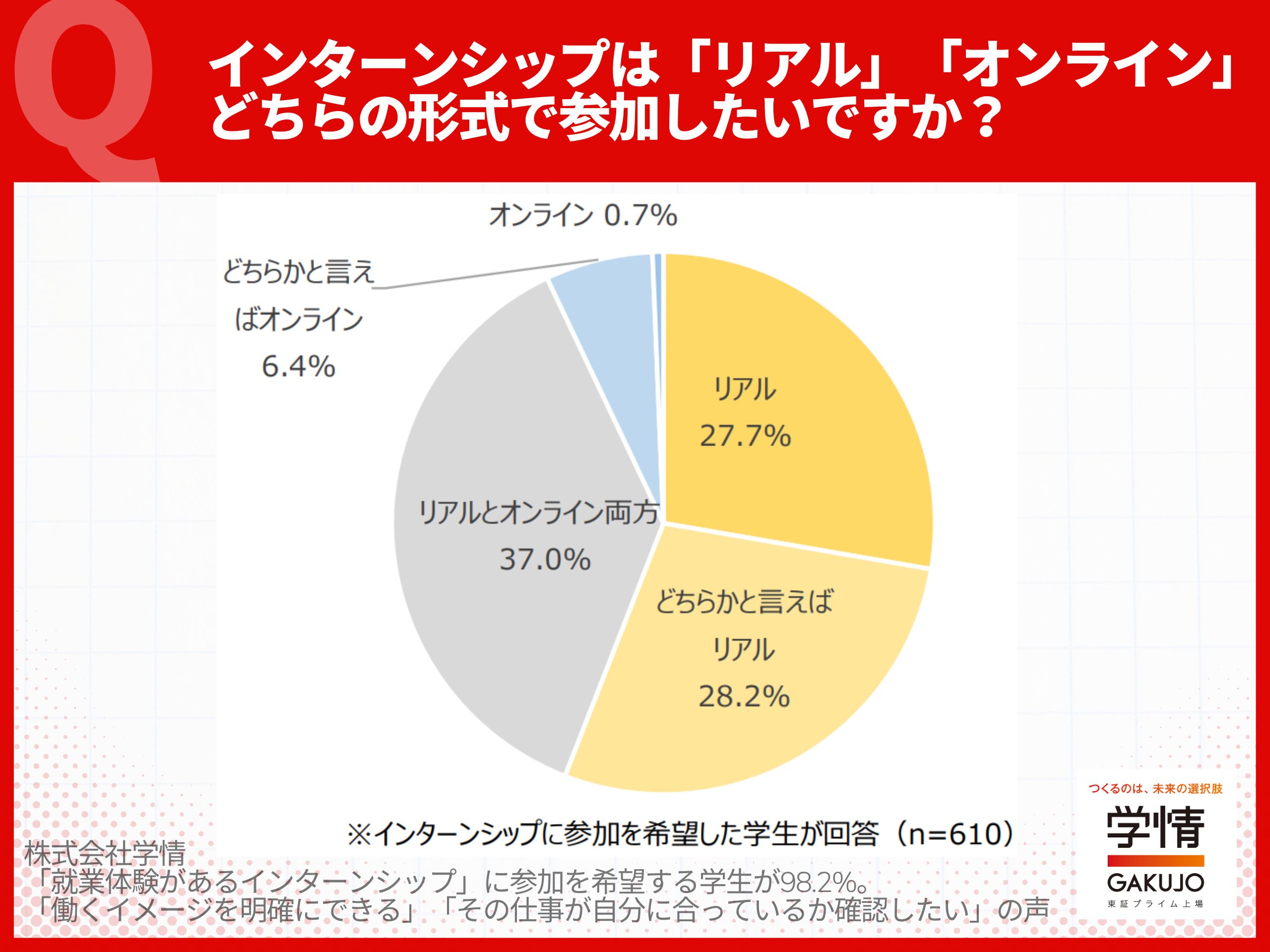

株式会社学情が実施した調査によれば、インターンシップはオンラインよりもリアル形式で参加したいと希望する学生が多いことが報告されています。

SNSで情報を拡散するといったオンラインでの採用活動と、就業体験の機会を提供するといったオフラインでの採用活動を使い分けることが大切です。

大学1年生・2年生にアプローチする

就職活動の早期化は加速しています。

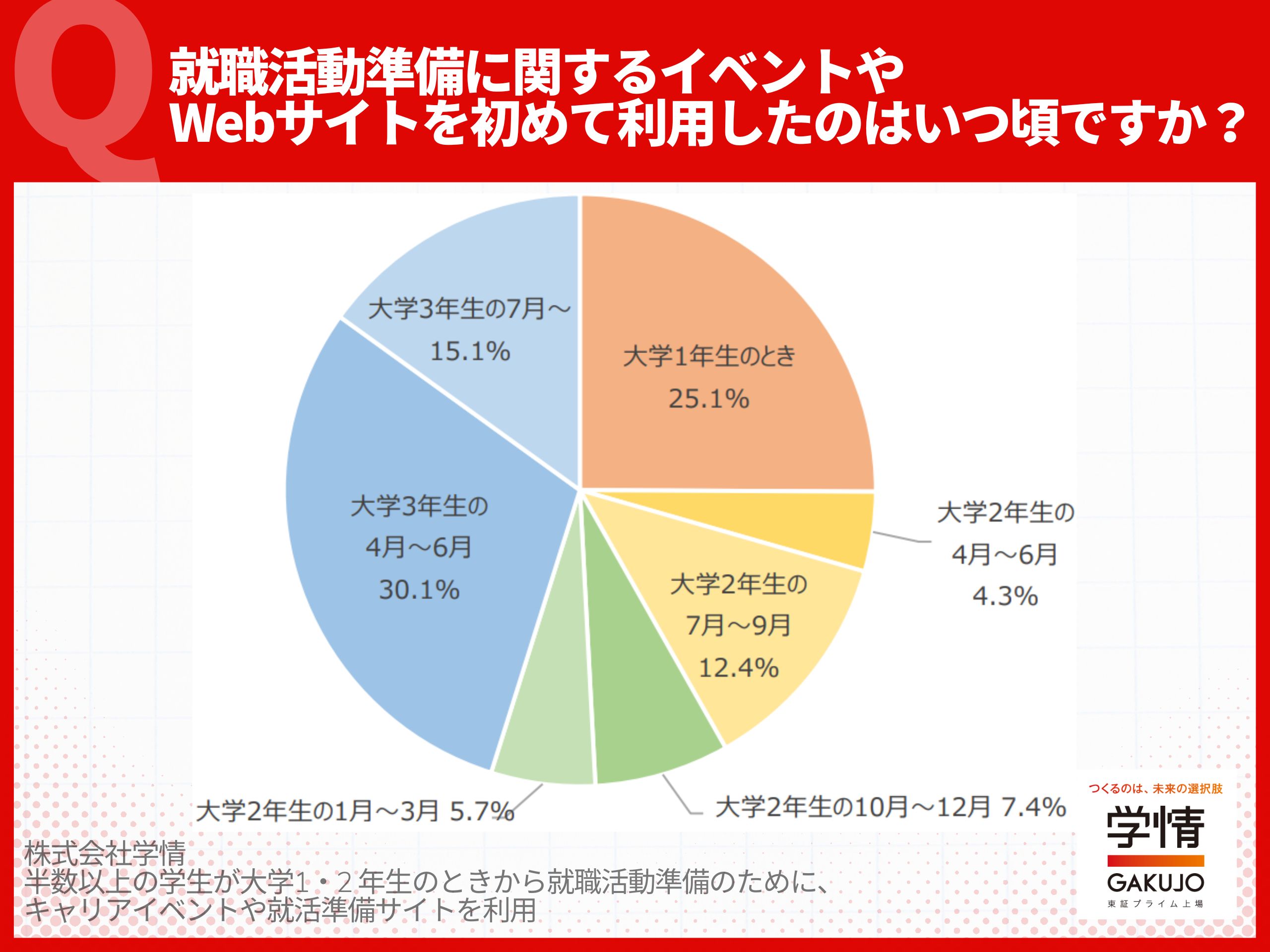

株式会社学情の調査では、半数以上の学生が大学1年生~2年生の時点で就活関連のイベントやウェブサイトを利用していることが報告されました。

学生によっては内々定を獲得した時点で就職活動を終えることもあります。

他社に出遅れることがないよう、大学1年生・2年生にアプローチする方法を検討しておきましょう。

トレンドを反映した新卒採用はRe就活キャンパスにご相談ください

トレンドを踏まえた採用活動を実施することは、学生に寄り添うことに他なりません。

希望する人材を効率よく獲得するためにも、トレンドを知り、採用活動の手法やスケジュールをアップデートしておきましょう。

Re就活キャンパスでは、トレンドと企業様のニーズを反映した新卒採用活動をご提案しています。確度の高い採用活動を実現するためにも、ぜひご相談ください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。