企業の存在意義を表す「パーパス」。人事採用面でのメリットや導入方法

公開日:2023.06.12

更新日:2025.02.11

「パーパスが大事」と聞いたことはあるけれど、「パーパス」が具体的に何を指す言葉なのかわからないという方は多いのではないでしょうか?

企業の「パーパス」には、社員のエンゲージメントを高める効果や採用において求職者に端的に自社の魅力を伝えられるというメリットがあります。「ミッション・ビジョン・バリュー」との違いや、経営理念、クレドとの違いと、具体的な導入方法も合わせてご説明します。

パーパスとは

パーパス(purpose)とは、英語で「目的」「意図」を意味する単語ですが、ビジネスシーンにおいては「企業の存在意義」を指します。パーパスには「自分の会社は何のために存在するのか」が簡潔に表されている必要があります。

ミッション・ビジョン・バリューとの違い

「ミッション・ビジョン・バリュー」とは、企業の経営方針や指針を示すものです。

- ミッション:企業が社会に対して「果たすべき使命」や「存在意義」を表す言葉です。企業の存在理由や目的を端的に表現した短い文章で作ります。

- ビジョン:企業が目指す「あるべき姿」を表す言葉です。将来の理想像や中長期的な目標を明文化します。企業がミッションを実現するための目標が分かります。

- バリュー:ミッションやビジョンを実現するために、企業の従業員が「やるべきこと」を表すものです。具体的な行動指針や行動基準を示しています。

パーパスとミッションは似た概念を示すものですが、パーパスの方が社会とのつながりをより強く意識しており、将来像よりも「現在あるべき姿」を指す傾向にあるのが特徴です。ミッション・ビジョン・バリューは企業単体が主語になっているのに対して、パーパスはより社会的な要素が強く、「企業以外の第三者の視点」が意識されています。

経営理念との違い

経営理念とは、経営者・創業者の考えや信念のことで、社内外に企業のあるべき姿を示します。つまり、経営者・創業者が企業を経営するにあたって大事にしている価値観が言語化されていることが多いのが経営理念です。

パーパスが社会の中での企業の存在意義・役割を表すのに対して、経営理念は読んで字のごとく、企業の経営の目標や方針、手段を表します。

パーパスは一度決められたあとなかなか変わることはないのが特徴ですが、経営理念は経営者が変わったタイミングや時代に合わせて変更されることもあります。

また、企業によっては捉え方が異なります。経営理念をパーパスと似たような位置づけに置くこともあれば、ミッションと同じ意味で捉えることもあります。

クレドとの違い

クレドとは、個々の社員が心がけるべき行動指針のことです。ラテン語で「信条」「約束」などを意味します。

パーパスが端的に企業の存在意義を示す一方、クレドは従業員が理解し実践しやすいよう、文章化されていることが一般的です。

また、ある企業では定期的に従業員間でクレドの考え方について議論を行う取り組みを行っているなど、クレドは従業員の声を反映して変化するものでもあります。

パーパスが注目されている背景

パーパスは、変化の激しい現代において重要な役割を果たします。詳しくご説明します。

パーパスが注目されたきっかけ

パーパスが注目されたきっかけは、米国の財界ロビー団体「ビジネス・ラウンドテーブル」が2019年に発表した「企業のパーパスに関する宣言」にあります。

「ビジネス・ラウンドテーブル」は米国の主要企業が名を連ねる、ビジネス面から国や社会をより良い方向へと促すことを目的とした団体のことです。

上記の宣言では、181人の米国企業トップが、1970年に経済学教授のフリードマンが「企業の社会的責任は利益を増やすことにある」とした「株主資本主義」に反論し、株主だけでなくすべてのステークホルダーに説明責任を負うべきとした「ステークホルダー資本主義」への転換を表明しました。また、企業は自社の利益の最大化だけでなく、パーパスの実現も目指すべきだという姿勢を表明しました。

また、企業にとってのパーパスの重要性を述べた、世界最大の資産運用会社であるブラックロックのCEO、ラリー・フィンク氏の年次書簡による影響も大きいとみられます。

パーパスが注目されている理由

パーパスが注目されるきっかけをご紹介しましたが、より注目されるようになったのは社会情勢や時代背景があります。3つご紹介します。

VUCAの時代

VUCAとは、

- Volatility(変動性)

- Uncertainty(不確実性)

- Complexity(複雑性)

- Ambiguity(曖昧性)

の頭文字を取っています。

もともとは軍事用語で冷戦後の複雑化した世界情勢を表す言葉でしたが、ビジネスでも先行きが不透明で変化が激しい現代の状態を表す用語として使われるようになりました。

変動が激しく不確実な社会状況の中でも、従業員ひとりひとりが企業の存在意義を分かっていれば、各判断が必要な場面においても、従業員は進む方向を間違えずに済むといえるでしょう。そのためには、判断軸となる「なぜそれをするのか(Why)」=「パーパス」を明確に示すことが必要です。

「モノ」消費から「コト」消費へ|価値観の変化

おもにZ世代などの若い世代を中心に、ひとつの消費行動をとっても「何を買うか」ではなく「その商品にはどんな背景があってなぜ選ぶのか」が重要視されるようになってきています。

つまり、企業の「Why」=「パーパス」に共感を抱いて支持することが購買行動に繋がっているのです。

たとえ顧客の購買行動に直結しないようなtoBの企業であっても、従業員や取引先などの各ステークホルダーの考え方も変わってきているため、パーパスを制定して企業の説明責任を果たすことが重要であると考えられます。

組織の多様化

現代の社会は、グローバル化が進んだことや、働き方の多様化、新卒採用の難易度が高まったことによる通年採用・経験者(中途)採用の増加によって、組織の多様化が進んでいます。

以前はわざわざ企業としての存在意義を明示しなくても同じ方向を向けていたものが、従業員一人一人の価値観やバックグラウンドの多様化によってベクトルをそろえる必要が出てきたことが、パーパスが注目されるようになった理由のひとつといえます。

パーパスを制定することのメリット

日本でもパーパスを制定する企業が増えてきているのには、さまざまなメリットのためでもあります。ひとつひとつご紹介します。

ステークホルダーからの共感を得られる

パーパスが注目されている背景でもご紹介した通り、パーパスを制定すると、それに共感したさまざまなステークホルダーに好印象を抱いてもらうことができます。

企業イメージアップや売上向上にも繋がるでしょう。

また、ここで言うステークホルダーには、消費者、株主などのほかに、従業員や潜在的求職者も含まれます。

従業員不足に課題がある場合、パーパスに共感した求職者から応募があり、自社にマッチする採用を効果的に行える可能性があります。

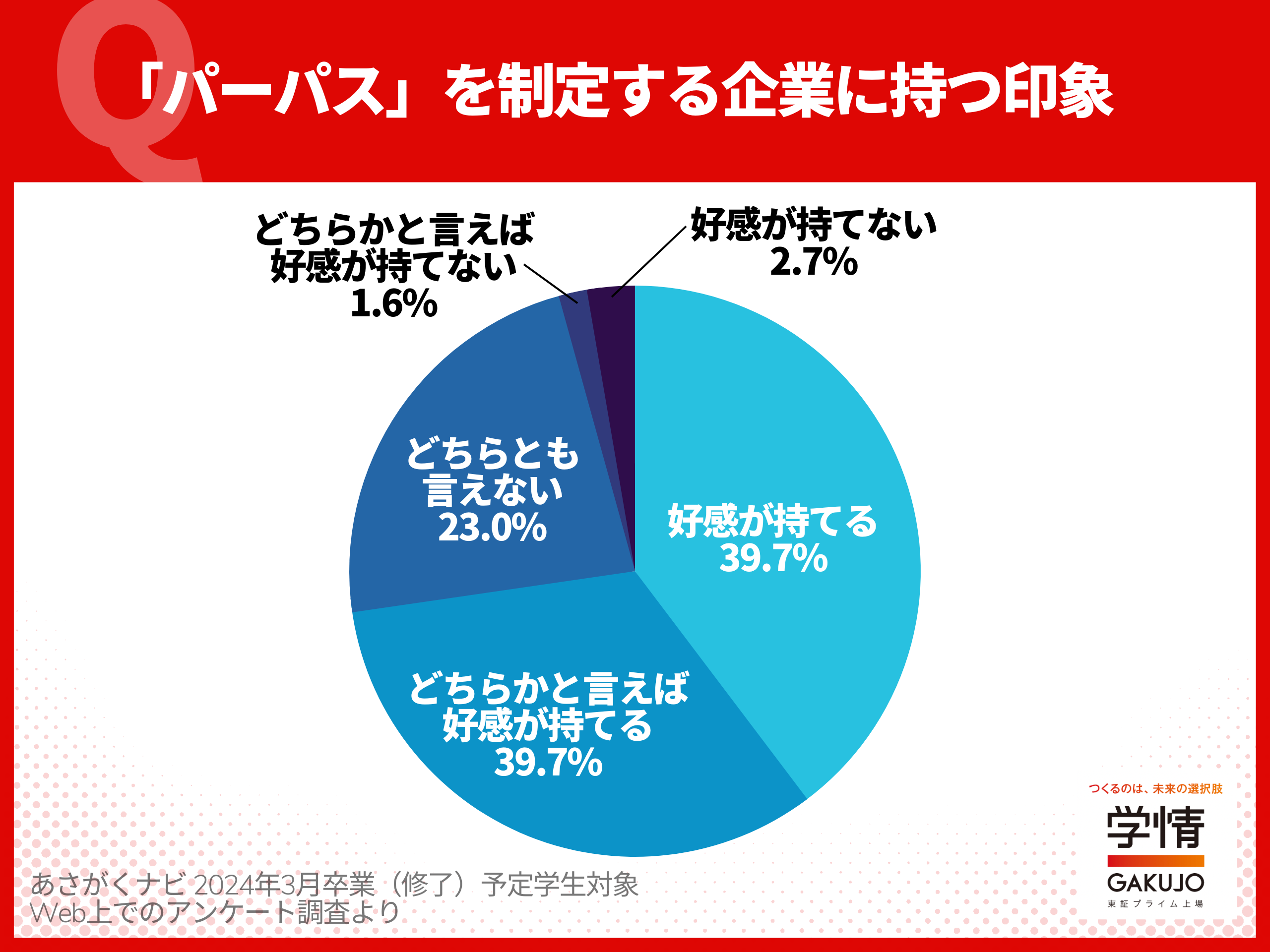

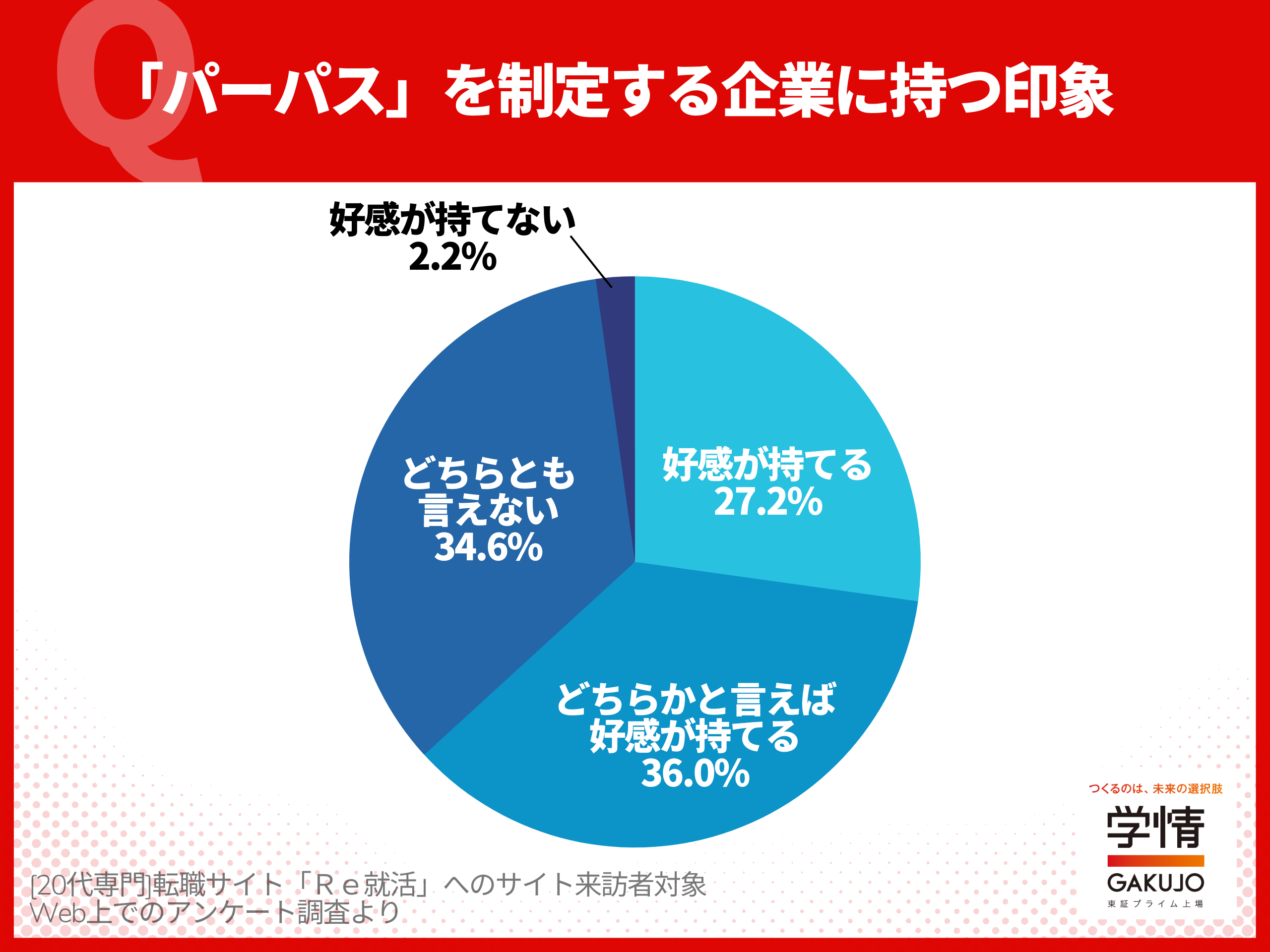

株式会社学情が学生や20代を対象に実施したアンケートでは、「パーパスを制定する企業は好感が持てる」とする回答はそれぞれ学生では7割以上、20代では6割以上ありました。

「パーパス」を制定する企業は、「好感が持てる」と回答した学生が7割を超える

6割以上の20代が、「『パーパス』を制定する企業は好感が持てる」と回答

従業員のエンゲージメント向上が見込める

パーパスを制定すると、既存の従業員が改めて会社の方向性や存在意義を確認することができます。

パーパスが自らの方向性とマッチしていることが再確認できれば、従業員のエンゲージメントが高まり、モチベーションアップに繋がります。

自社に合った人材を採用できる

パーパスは社会の中での企業の存在意義を端的に表現したものであるため、パーパスによって企業の目的や向いている方向を対外的に発信することが容易になります。

20代や若手は、企業選びの際、その会社で自身の思い描くキャリアを実現できるかを重要視しているため、パーパスに共感して応募してくる求職者は自社に合った人材である可能性が高いです。また、マッチした人材を採用することで離職率も下げることができるでしょう。

パーパスの導入方法

では、どうやってパーパスを導入すればよいのでしょうか?具体的な導入方法をご説明します。

自社を取り巻く状況を分析する

まず、社会の中での自社の立ち位置を理解するため、自社を取り巻く状況を分析しましょう。

株主や投資家、顧客、取引先、従業員など、ステークホルダーごとに現状の分析を行います。自社には具体的にどのようなステークホルダーがい

るか洗い出すことから始め、また、それぞれからの評価はどうなのかを把握しましょう。

また、従来の自社の商品やサービスで発信しているメッセージに共通するものは何かを整理します。

パーパスを言語化する

自社を取り巻く状況の分析結果をもとに、経営層での会議や従業員へのアンケートを実施するなどして、パーパスの言語化をおこないます。

全社員が理解できるようにわかりやすい言葉を使うことや、実現可能性のある存在意義になるように心がけが必要です。

組織の運営に反映させる

パーパスを制定したもののその後実態が伴わず形骸化してしまう、「グリーンウォッシュ(パーパスウォッシュ)」という状態があります。そうならないためにも、組織の運営方針や企業活動に反映するようにしましょう。

パーパスを実際に運営に落とし込むことは、改めて運営方針が間違っていないかの再確認にもなります。

社内外に周知する

社内外に周知し、従業員や顧客の意識を促します。具体策としては、HPへの掲載、社内報などでのアナウンス、企業パンフレットに載せることなどが挙げられます。

もちろん採用シーンでも求人原稿や企業説明で利用するなどの活用が可能です。

パーパスの具体例

「つくるのは、未来の選択肢。」

※出典:パーパス・理念|株式会社学情(https://company.gakujo.ne.jp/company/philosophy/)

まとめ|パーパスを制定して企業の魅力を高めよう

いかがでしたでしょうか。パーパスにはステークホルダーからの支持を得られるだけでなく、社員ひとりひとりのベクトルをそろえたり、自社にマッチした採用活動を行う際に効果的に活用出来たりと、さまざまなメリットがあります。

経営理念・企業理念だけでなくパーパスを制定する企業は今後も増えていくと考えられます。ぜひ導入の際にはこの記事をご参考になさってください。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。