25卒向けインターンシップ、三省合意改正でルール変更。要点を解説。

公開日:2023.05.02

更新日:2025.12.14

2025年卒業の学生を対象としたインターンシップから、ルールが変わります。これまで企業や大学が主催していたプログラムは4類型に分けられ、「インターンシップ」の名称を使用するには一定の条件を満たすことが求められるようになりました。

また、これまでのルールでは、インターンシップで取得した学生の個人情報は広報活動や採用選考活動に使用できませんでしたが、これからは一定の条件下で認められることになりました。

この記事では、三省合意改正に至った背景も合わせ、注意すべき変更点と、企業と学生は今後どう動くべきかについて説明します。

今回の三省合意改正に至った背景と流れ

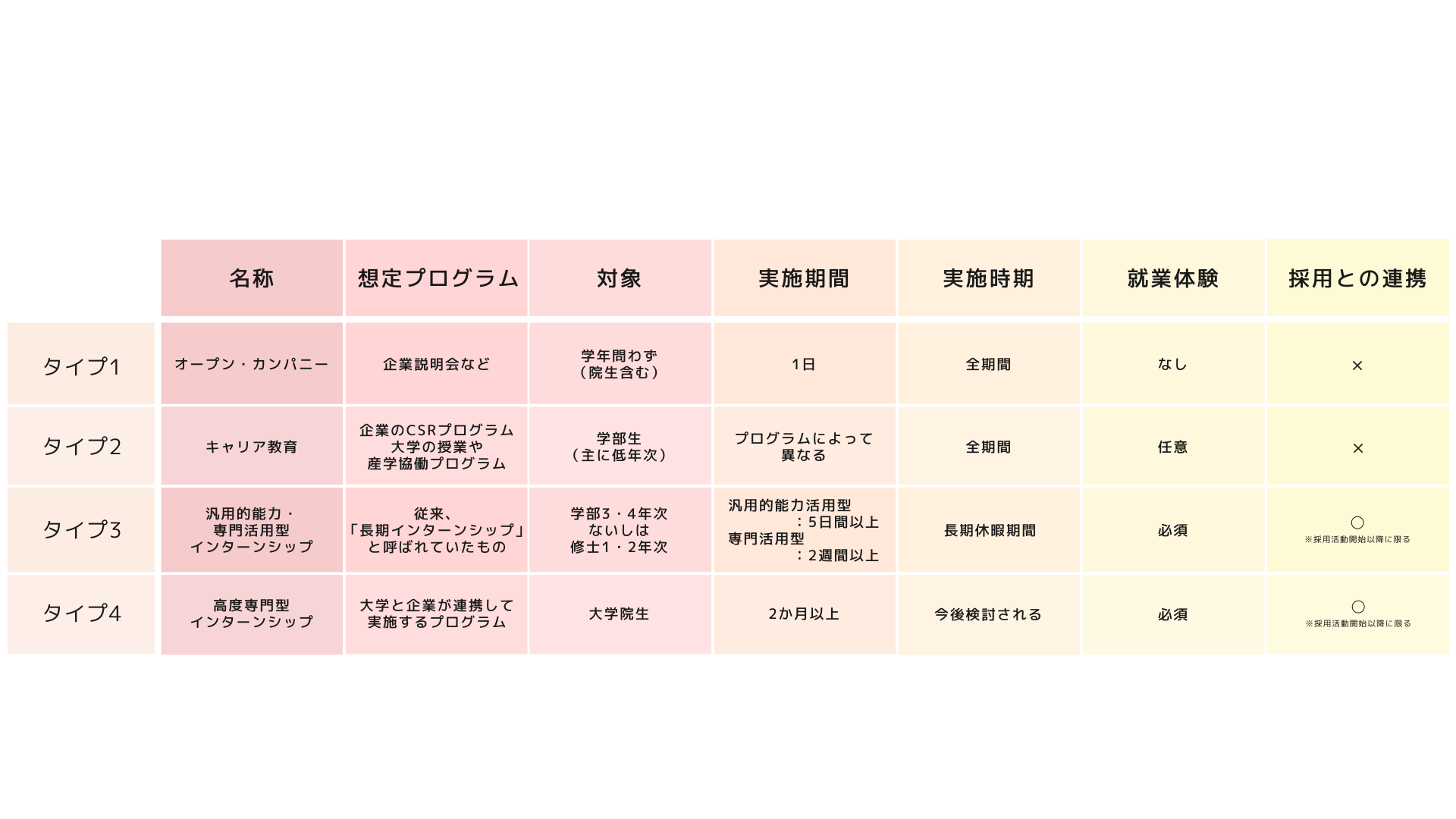

「採用と大学教育の未来に関する産学協議会 2021年度報告書」によって、現行のインターンシップの課題が取り上げられ、これまで企業や大学が「会社説明会」や「インターンシップ」として実施していたプログラムは「学生のキャリア形成支援における産学協働の取組み」として4つのタイプに分類されました。

- タイプ1:オープン・カンパニー

- タイプ2:キャリア教育

- タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ

- タイプ4:高度専門型インターンシップ

また、報告書では、以下2点の課題がインターンシップ等をめぐる混乱につながっているとされています。

<現行のインターンシップの課題>

- 実質的には会社説明会であるにもかかわらず「インターンシップ」という名称のプログラムが存在すること

- 多くの学生が上記のような短期プログラムへの参加が採用に直結すると考えていること

この報告書を踏まえ、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省(以下、「三省」という)は、インターンシップに関する基本的認識や推進方策を取りまとめた「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」を2022年6月13日付けで改正しました。

改正後の文書を「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」と言います。この文書のなかで、各類型の内容について詳細が説明されました。

改正後の重要ポイント

これまでのインターンシップや会社説明会は、「キャリア形成支援に関する取り組み」として4つに分類されました。

- 今後「インターンシップ」という名称を使用するためには、一定の条件を満たすことが求められるようになりました。

- タイプ3・4の「インターンシップ」では、採用活動開始以降に限り、取得した学生の個人情報の採用活動への活用が可能になりました。

「キャリア形成支援に関する取組み4類型」の概要

タイプ1:オープン・カンパニー

従来の「会社説明会」と呼ばれるものです。大学等で開催されるオープン・キャンパスの企業版とされています。

対象のおもな想定は、個社や業界に関する情報提供・PRを目的としたプログラムです。

オープン・カンパニーは単日(1日間)で開催され、就業体験は含まれません。取得した学生の個人情報の採用活動への活用は、不可です。

対象は学年問わず、実施期間にも特に指定はありませんが、時間帯やオンラインの活用など、学業両立に配慮することが求められています。

「オープン・カンパニー」について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

タイプ2:キャリア教育

タイプ2は、おもに企業がCSRとして実施するプログラムや、大学が主導する授業・産学協働プログラムが想定されています。目的は「働くことへの理解を深めるための教育」です。対象は主に学部の低学年(1,2年次)で、就業体験を含むか否かは任意です。

取得した学生の個人情報の採用活動への活用は、不可です。企業が主催する場合は、時間帯やオンラインの活用など、学業両立に配慮することが求められています。

CSRとは

「Corporate Social Responsibility」の略で、企業が果たすべき社会的責任のことです。CSR活動の具体例には「環境保護」や「文化支援」などが挙げられます。

タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ

就業体験を盛り込んだ5日間以上(汎用的能力活用型)もしくは2週間以上(専門活用型)のプログラムで、企業が実施するものを想定しています。

必ず就業体験が参加日数の半分以上を占める必要があり、参加対象は、メインで就職活動を行う学部3年・4年ないしは修士1年・2年です。

実施場所は、実際の社員が働いている職場でなければなりませんが、実際の業務でテレワークが常態化している場合は、インターンシップもテレワークを含んでOKです。

インターンシップ中は職場の社員が学生を指導し、かつ、終了後には学生へのフィードバックを行うことも求められています。

また、タイプ3の「インターンシップ」を実施するには、募集要項等において、必要な情報開示を行わなければなりません。

(※開示項目は下記「タイプ3産学協議会基準に準拠したインターンシップの要件」(5)〈情報開示要件〉を参照のこと)

こちらのプログラムで取得した学生の個人情報の採用活動への活用は、採用活動開始以降に限り、可能です。

また、上記の5つの要件を満たすと、募集要項に「産学協議会基準準拠マーク」の記載ができます。

マークの記載は義務ではありませんが、「タイプ3」のプログラムは原則5つの要件を満たす必要があるため、「タイプ3」のプログラムであればすべて「産学協議会基準準拠マーク」の掲載が可能ということになります。

「タイプ3産学協議会基準に準拠したインターンシップの要件」

(1)〈就業体験要件〉

必ず就業体験を行う。インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てる。

※ テレワークが常態化している場合、テレワークを含む

(2)〈指導要件〉

就業体験では、職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後、学生に対しフィードバックを行う。

(3)〈実施期間要件〉

インターンシップの実施期間は、汎用的能力活用型では5日間以上、専門能力活用型では2週間以上。

(4)〈実施時期要件〉

学業との両立に配慮する観点から、大学の正課および博士課程を除き、学部3年・4年ないし修士1年・2年の長期休暇期間(夏休み、冬休み、入試休み・春休み)に実施する。

(5)〈情報開示要件〉

募集要項等に、以下の項目に関する情報を記載し、HP等で公表する。

- プログラムの趣旨(目的)

- 実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、無給/有給等

- 就業体験の内容(受入れ職場に関する情報を含む)

- 就業体験を行う際に必要な(求められる)能力

- インターンシップにおけるフィードバック

- 採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生の個人情報を活用する旨 (活用内容の記載は任意)

- 当該年度のインターンシップ実施計画(時期・回数・規模等)

- インターンシップ実施に係る実績概要(過去2~3年程度)

- 採用選考活動等の実績概要 ※企業による公表のみ

タイプ4:高度専門型インターンシップ

タイプ4の取り組みのうち、既に運用が始まっている取組みは「ジョブ型研究インターンシップ」のみです。

このインターンシップは、産学協議会の5つの要件にとらわれず、別途、厳格な要件が設定されているなど、独自のルールに基づいて運営されています。

令和3年度から博士課程において先行的・試行的取組として実施されており、今後の展開が期待されています。

改正後の動向:プログラム運営時の注意点と学生の動き出しの早期化

今後、企業が「インターンシップ」を運営する際の注意点と、今回の三省合意改正によって学生の動きはどう変わるかを説明します。

最新のインターンシップの動向や成功事例について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

企業側の動き:プログラムの呼称と採用連携のルールに注意

- 日数を満たさないプログラムは「インターンシップ」と呼べない

- 1,2年次が対象のプログラムも「インターンシップ」と呼べない

- 学生の個人情報を採用に連携できるが、一定の条件を満たすことが必要

日数を満たさないプログラムは「インターンシップ」と呼べない

今まで「1dayインターンシップ」などの名称でおもに企業の紹介を目的としていたプログラムや、「インターンシップ」という名目で実際には選考を行っていたものなどは、今回の改正で「インターンシップ」という呼称を使えなくなりました。

また、就業体験を含んでいても、タイプ3もしくは4の実施期間(汎用的能力活用型:5日間以上、もしくは専門活用型:2週間以上)等の要件を満たさなければ、「インターンシップ」とは呼べません。

実施内容等にもよりますが、上段で記述したようなプログラムは、今後はタイプ1の「オープン・カンパニー」と称され、大学3年次のみならず大学1・2年次に向けても開催できるようになります。

タイプ1の「オープン・カンパニー」は「企業・業界・仕事」への理解促進を目的とされているため、内容は企業の紹介のみに留めずに、業界全体や仕事そのものへの理解が深まるようなプログラムを実施しましょう。

取得した学生の個人情報の採用活動への活用はできませんが、今まで参加対象でなかった大学1年次まで対象に含められるようになったため、今後はより早期から企業理解の醸成をすることが可能になるといえます。

[「汎用的能力活用型」と「専門活用型」の違いとは?]

汎用的能力活用型インターンシップ: 学生が有する適性・汎用的能力を重視したプログラムであり、基本的に、専攻や分野を問わず、学生が広く参加可能なもの。

専門活用型インターンシップ: 学生が有する専門性を重視したプログラム。参加にあたり、特定の専門知識・専門能力を必要とするもので、場合によっては専攻を指定するなど、参加する学生が限定されるもの。

1,2年次が対象のプログラムも「インターンシップ」と呼べなくなる

産学協議会によると、タイプ3の「インターンシップ」は学部3年次以降に実施するプログラムに限定され、学部1・2年次のプログラムでインターンシップという名称を使用している場合は見直しが必要です。

低学年に対してはたとえ「5日間以上の開催で、半分以上の日数で就業体験ができるプログラム」であっても、「インターンシップ」という表現は使用できなくなります。

学生の個人情報を採用に連携できるが、一定の条件を満たすことが必要

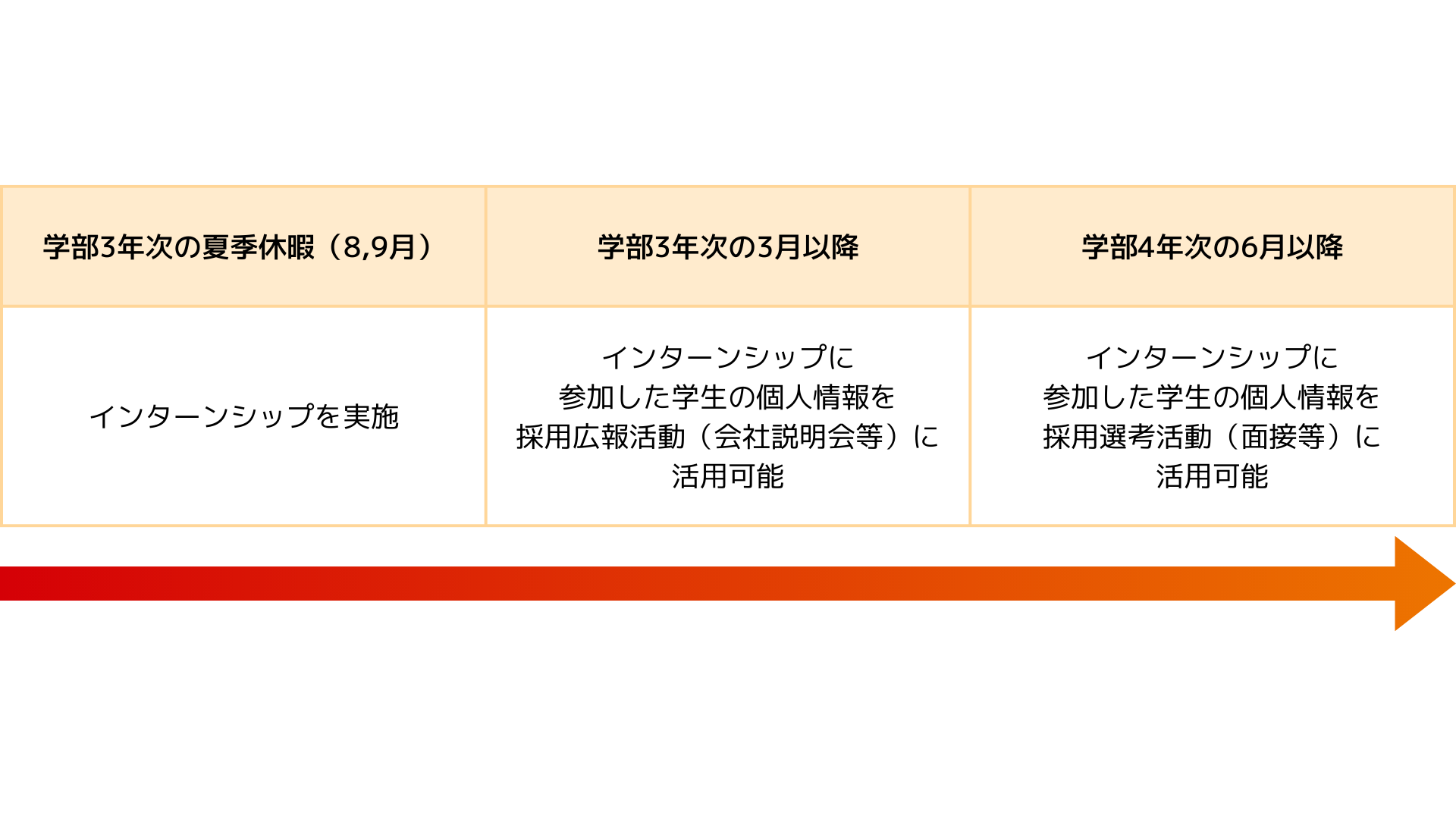

今回の改正で、タイプ3・4の条件を満たすインターンシップのみ、取得した学生の個人情報を使用できるようになります。

学生の個人情報の使用は、政府が定める現行の「就職日程ルール」を前提とした内容となり、現行ルールでは、卒業・修了前年次の3月以降は広報活動に、卒業・修了年次の6月以降には採用選考活動に使用可能です。

例えば学部3年次を対象としたインターンシップなら、学部3年次の3月以降は採用広報活動に、学部4年次の6月以降には採用選考活動に、学生の個人情報を使用できます。

ただし、学生の個人情報を採用に活用活動するためには、あらかじめインターンシップに広報活動・採用選考活動の趣旨を含むことを示す必要があります。

また、タイプ1~4をとおして、あくまでもキャリア形成支援の取組みであって、採用活動ではありません。

企業側が学生の個人情報を採用活動に活用できるようになったとしても、学生は改めて採用選考のためのエントリーが必要です。

インターンシップに参加していない学生でも選考へのエントリーは可能です。インターンシップと選考が直接影響し合わないように、産学協議会は正しい理解を学生に呼びかけています。

企業側にも、インターンシップに参加した学生と参加していない学生を区別せず、インターンシップでの評価は考慮しつつも、選考時はフラットな視点で学生の能力や意欲を評価することが求められています。

学生側の動き:対象が広がり、より早期から企業情報を求めている

- 低年次を対象にしたプログラムが増え、それに参加する学生も増える

- 就業体験を含むインターンシップの需要が高まる

- 大学1,2年次から企業情報を知りたいと思う学生が増える

低年次を対象にしたプログラムが増え、それに参加する学生も増える

タイプ1のオープン・カンパニーやタイプ2のキャリア教育は、大学低年次から参加が可能なため、まだ志望業界が固まっていない・個別の企業についてもまだよく知らないという学生を対象に、業界全体や仕事そのものへの理解を深めるようなプログラムが増えると考えられます。

学生の早期から積極的に動く層は特に、自身のキャリア形成のヒントを得るために意欲的にプログラムに参加するでしょう。

すでに2024年卒業の学生を対象にとったアンケートで、4人に1人は3年次になる前に就職活動準備やインターンシップの情報収集を開始しているという結果もありますが、今後はこの割合がさらに大きくなる見込みです。

インターンシップでの情報発信、体験機会の提供はますます重要になるでしょう。

就業体験を含むインターンシップの需要が高まる

また、2024年卒学生は、7割以上が「具体的な仕事を体験できるインターンシップ」への参加を希望しているとのアンケート結果もあります(Re就活キャンパス2024会員対象「2022年4月実施アンケート」より)。

企業側は、就業体験が可能なコンテンツを用意することが必須です。

インターンシップで得られる情報や、体験できる内容が、今後は学生の志望度をより大きく左右するようになるでしょう。

大学1,2年次から企業情報を知りたいと思う学生が増える

3年次の夏に就業体験のあるインターンシップへの参加を希望する学生が増え、3年次の夏にインターンシップに参加したい企業を絞り込むために、1・2年次のうちに情報収集をする学生が増えると予想されます。

そのため、企業側が今まで想定していなかった年次の学生が企業情報に触れる機会が増えます。まだ本格的には選考を考えていない年次の学生にも響くような情報を、常に開示しておくことが求められるでしょう。

会社の雰囲気をリアルに伝える動画コンテンツなどが効果的です。

これまでの採用広報活動は大学3年次の動きに合わせた情報開示がスタンダードでしたが、今後はそれでは遅いと考えられます。

学生が常に最新の情報を手に入れられる体制を整えておくことがますます重要になりそうです。

まとめ:ルール変更の背景を理解して効果的なインターンシップを行うことが採用成否のカギ

[できるようになったこと]

- タイプ3・4の「インターンシップ」に限り、採用活動への学生の個人情報の連携が可能になった。

- 大学1,2年次から学生との接点が持てるようになり、早期から企業・業界理解の醸成が可能になった。

[できないこと]

- 条件を満たさないプログラムに「インターンシップ」という名称は使えない。

- タイプ1やタイプ2のプログラムでは、学生の個人情報の採用活動への活用はできない。

▼学生の個人情報を採用活動に連携できる、タイプ3の「インターンシップ」の条件

- 5日間以上(汎用的能力活用型の場合)もしくは2週間以上(専門活用型の場合)で実施する

- 就業体験は参加日数の半分以上必ず行う

- 実施場所は「職場」(テレワークが常態化している場合、テレワークを含む)

- 学部3年・4年ないしは修士1年・2年の長期休暇期間に実施する

- 職場の社員が学生を指導、かつ、フィードバックを行う

- 事前に必要な情報開示を行う

ただし、あくまでも「インターンシップ」はキャリア形成支援に関する取り組みであって、選考ではないことを産学協議会は強調しています。

今回の改正がなぜ行われたのか、背景もしっかり理解することが必要です。

学生にとっても企業にとっても実りのある取組みを実施することが今後の採用成否のカギとなってきそうです。

出典:

「採用と大学教育の未来に関する産学協議会 2021年度報告書」(https://www.janu.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/20220418-wnew-sangakukyogikai3.pdf)

「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/12/15/1365292_01.pdf)

「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku2/20220610-mxt_ope01_01.pdf)

「「産学協働による学生のキャリア形成支援活動(4類型)の実践」に関するFAQ」(https://www.sangakukyogikai.org/_files/ugd/4b2861_5d034344729548af8c2d7be3a1f081bc.pdf)

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。