近年、新卒採用市場において通年採用を導入する企業が増えており、自社でも実施しようか検討されている企業も多いでしょう。

本記事では、通年採用が注目される理由やメリット・デメリットについて解説します。新卒の通年採用を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

通年採用とは

通年採用とは、一年を通して採用活動を実施することです。日本の新卒採用では、毎年同じ時期に採用選考を実施して内定者を決め、卒業後に同時に入社させる「一括採用」が主流でした。

通年採用と一括採用の違いは次の通りです。

|

通年採用 |

一括採用 |

|

|

募集対象 |

新卒者以外にも第二新卒、既卒、留学生、帰国子女などを含む |

3月に大学卒業予定の新卒学生 |

|

採用活動時期 |

一年を通じて採用活動を行う |

卒業・修了前年度の3月1日以降 |

|

内定時期 |

一年を通じて内定が出せる |

卒業・修了年度の10月1日以降 |

|

入社時期 |

随時(企業によって異なる) |

卒業・修了年度の4月1日 |

一括採用のスケジュールは、就職活動が勉学の妨げにならないように、政府が経済団体などを通じて企業に対して遵守を要請しているものです。ただし法的拘束力はなく、守らなかった場合の罰則はありません。

通年採用が注目されている理由

近年、第二新卒やヤングキャリアなど20代採用に注目が集まっています。株式会社学情が実施したアンケートによると、2025年卒採用の難易度が高いことを受け「20代通年採用を実施する」と回答した企業が6割に迫りました。

実際に通年採用を実施している企業一覧を、ネットで検索されたことがある採用担当者の方もいるかもしれません。

そこで、通年採用が注目されている理由について解説します。

就活ルールの指針が変更された

就活ルールは、学生が勉学に集中できるように、1953年に設けられました。そこから時代によって内容が変化し、現在の一括採用が一般化したのです。

しかし、経団連のルールに縛られない外資系企業などが早々に採用活動を開始するため、日本企業でも通年採用を取り入れたり、採用時期を早めたりするケースが増えました。その影響もあり、2018年には経団連が「採用選考に関する指針」を策定しない方針を表明したのです。

なお、就活ルールはその後、経団連から政府に引き継がれ、政府から企業へ要請するようになっています。ただし、ルールを破っても特に罰則がないこと、経団連に加盟する企業が少数派であることから、ルール遵守を徹底させるのが難しいことが課題です。

就活時期の早期化

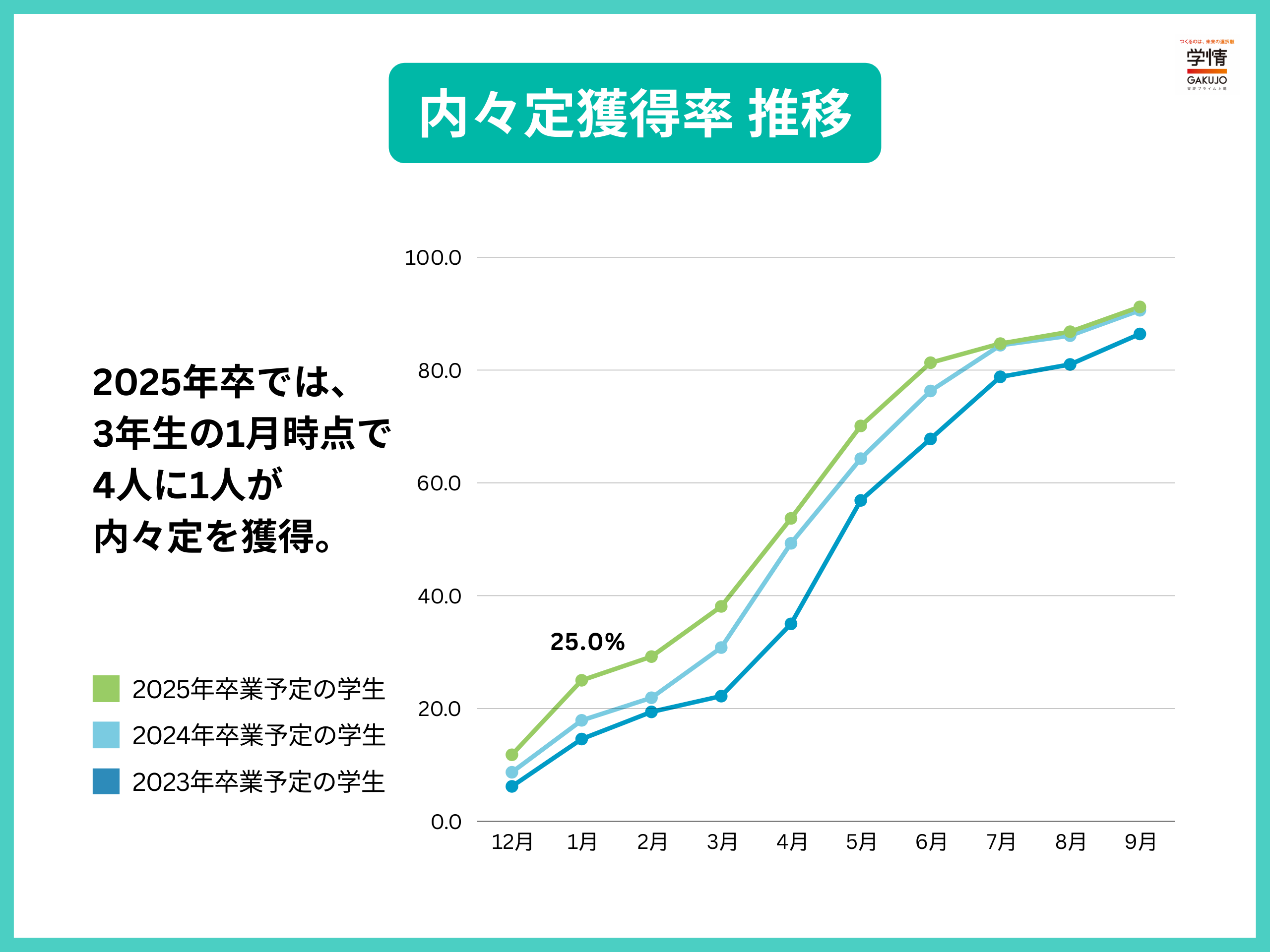

就活のスタート時期は、年々早まっています。株式会社学情のアンケート調査によると、2025年卒業予定の学生では、3年生の1月時点で4人に1人が内々定を持っているという結果が出ました。これは2024年卒の同月より7.1ポイント、2023年卒の同月より10.4ポイント高い数字です。

就活時期が早まっているものの、内定承諾時期は大きく変化しておらず、採用活動が長期化する傾向が見られます。採用活動が長期化することで、一年を通じて採用活動を続けることにつながっているのです。

新卒獲得競争の激化

新卒採用市場における人材獲得競争は、年々激化しています。株式会社リクルートの調査「大卒求人倍率調査(2025年卒)」によると、2025年の大卒求人倍率は1.75倍でした。2023年卒の1.58倍、2024年卒の1.71倍と比較すると増加傾向にあります。

人材獲得競争の激化によって、母集団形成が難しくなっただけでなく、内定辞退率が高まり予想外の時期に採用活動の再開を迫られるケースも増えているのです。

その結果、多様な人材から採用要件に適した人材を獲得するため、通年採用に注目が集まっています。通年採用であれば第二新卒や既卒、留学生、帰国子女まで対象を広げることができるため、母集団形成がしやすく、採用につながりやすくなります。

グローバル人材の需要が高まっている

最近は、事業のグローバル化に伴い、高い語学力を持つグローバル人材の需要が高まっています。総務省が実施した調査によると、グローバル人材に当てはまる新卒採用者数については、ここ10年間で約5割の企業が「増加」、または「やや増加」していると回答しました。

日本と海外の大学では卒業の時期が異なるので、留学生や帰国子女といったグローバル人材を獲得するために通年採用を導入する企業が増えています。

通年採用における4つのメリット

通年採用には、一括採用にはないメリットがあります。次は、通年採用におけるメリットについて解説していきましょう。

多様な人材と出会える

新卒一括採用は、採用活動期間が限定されるため、企業と学生が接点を持てる回数が限られています。一方、通年採用では一年を通して採用活動を行うので、求職者との接触機会や回数が増えたり、一括採用では出会いにくかった多様な人材とも出会えたりする可能性が高まります。

母集団形成もしやすくなり、採用要件に適した人材との出会いが期待できるでしょう。

慎重な選考でミスマッチを防げる

通年採用は、採用時期が決まっていないので応募者とじっくり向き合えます。

たとえば、20代採用に強い「Re就活」では、カジュアル面談の実施を提案しています。カジュアル面談とは、選考前に企業と求職者がリラックスしながら対話し、お互いの理解を深めるための場です。選考のように合否は決めません。

カジュアル面談でお互いの理解を深めることで、採用のミスマッチ防止や志望度の向上、面談数の増加などの効果が期待できます。

一方で、一括採用ではスピーディーな内定出しが求められるため、じっくりと検討する時間がないケースは少なくありません。相互理解が深まる前に内定出しをしてしまい、ミスマッチを誘発する場合があります。

内定辞退があっても柔軟に対応できる

通年採用なら、内定辞退があっても採用時期に縛られずに柔軟な補填計画が立てられるでしょう。また、一年を通して人材募集をかけているため、素早い人材獲得が期待できます。

とくに第二新卒やヤングキャリアは、新卒のように卒業するまで入社を待つ必要がありません。入社時期を分けて研修を実施することで、戦力化までの期間が短縮できます。

第二新卒やヤングキャリアを採用できる

通年採用では、第二新卒やヤングキャリア層の採用ができます。一括採用の対象は今年度(もしくは次年度)卒業予定の学生のため、第二新卒やヤングキャリアは対象外となる場合が多いです。

通年採用を実施することで、前職で多様な経験を積んだ第二新卒やヤングキャリアを採用する間口が広がります。

これまで、第二新卒などの若手採用に注力している企業は多くなかったものの、優秀な人材が眠っている可能性があります。採用市場におけるライバルが少ないため、新卒採用や即戦力の中途採用に比べて、採用につながりやすいでしょう。

実際に、20代のキャリア採用に強い「Re就活」には、ポテンシャルの高い若手人材が多数登録しています。新卒採用が難しい場合は、通年採用で第二新卒や既卒の採用を目指すのがおすすめです。

通年採用における3つのデメリット

ここまで、通年採用におけるメリットについて解説してきました。通年採用には、メリットがある一方でデメリットも存在します。次は、通年採用におけるデメリットについて解説していきましょう。

採用担当者の業務負担が増える

通年採用は、求職者の活動ピーク時期が予測しづらく、採用計画を立てるのが難しいです。募集期間が長期化し、面接や選考の回数が増えることで、採用担当者の負担が膨れ上がる可能性があります。

また、入社ごとに研修を複数回実施しなければならず、人材教育の面でも負担が増加します。業務負担を軽減するには、便利な採用ツールを活用するのがおすすめです。

20代のキャリア採用に強い「Re就活」には、「カンタン面接調整システム」が導入されています。応募から来社までの一連の流れを完全デジタル化することで、採用の効率化や選考スピードの向上、面接設定率の向上などに役立ちます。

採用コストが高くなる

通年採用では、一括採用よりも求人広告の掲載期間やイベントへの出展回数が増えるケースが多く、採用コストが高くなりやすいので注意しましょう。

採用コストを削減するには、採用活動を不必要に長期化させないことがポイントです。通年採用といっても、一年中、求人広告を掲載する必要はありません。募集しているポジションが早々に採用できれば、ほかの採用活動にリソースを割けるようになります。

通年採用であっても、一つひとつの採用活動を効率よく進め、無駄なコストを削減できるように工夫することが重要です。

企業知名度を上げるのが難しい

一括採用は、採用時期が限定されているため、ピンポイントで採用広報を行えます。たとえば、広告やメディア掲載をする際は、過去のデータを分析し、もっとも効果的な時期の予測が可能です。

一方、通年採用は採用時期に制限がないため、求人サイトへの掲載時期や広告の打ち出すタイミングなど、広報戦略を立てるのが難しくなります。思うように企業知名度が上がらない場合も少なくありません。

新卒&第二新卒対象の20代通年採用で優秀な人材を獲得しよう!

新卒一括採用による人材補充が難しい今、20代も対象に含めた通年採用にシフトする企業は、今後も増え続けるでしょう。通年採用を成功させるには、「新卒」+「既卒・第二新卒・ヤングキャリア層」の対策が重要です。

株式会社学情は「20代通年採用」を掲げており、新卒採用と20代のキャリア(経験者)採用に関する実績とノウハウを兼ねそろえています。新卒採用における通年採用をご検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。