内定後面談は、おもに内定者の入社意思の確認や入社意欲の向上のために行います。実施する際には、十分な準備が必要です。

本記事では、内定後面談の詳しい内容と実施する目的、具体的な手順を詳しく解説します。実際に行う際の準備として、想定される内定者からの質問や面談時に聞くべきことも紹介します。

内定後面談を成功させるためのポイントも説明するので、自社の採用活動の参考にしてください。

内定後面談とは

企業が内定通知を出した内定者に対して行う面談です。「オファー面談」と呼ばれることもあります。内定後面談を実施するかどうかは企業によって異なります。

企業側は内定後面談で内定者の入社意思確認を行います。

内定辞退者が出ると、企業は人材確保のために選考をし直さなければなりません。そのため、内定者が入社するつもりなのかどうか確認しておく必要があります。

また、内定承諾を迷っている場合には入社を促したり、入社後にスムーズに慣れてもらったりするために行います。

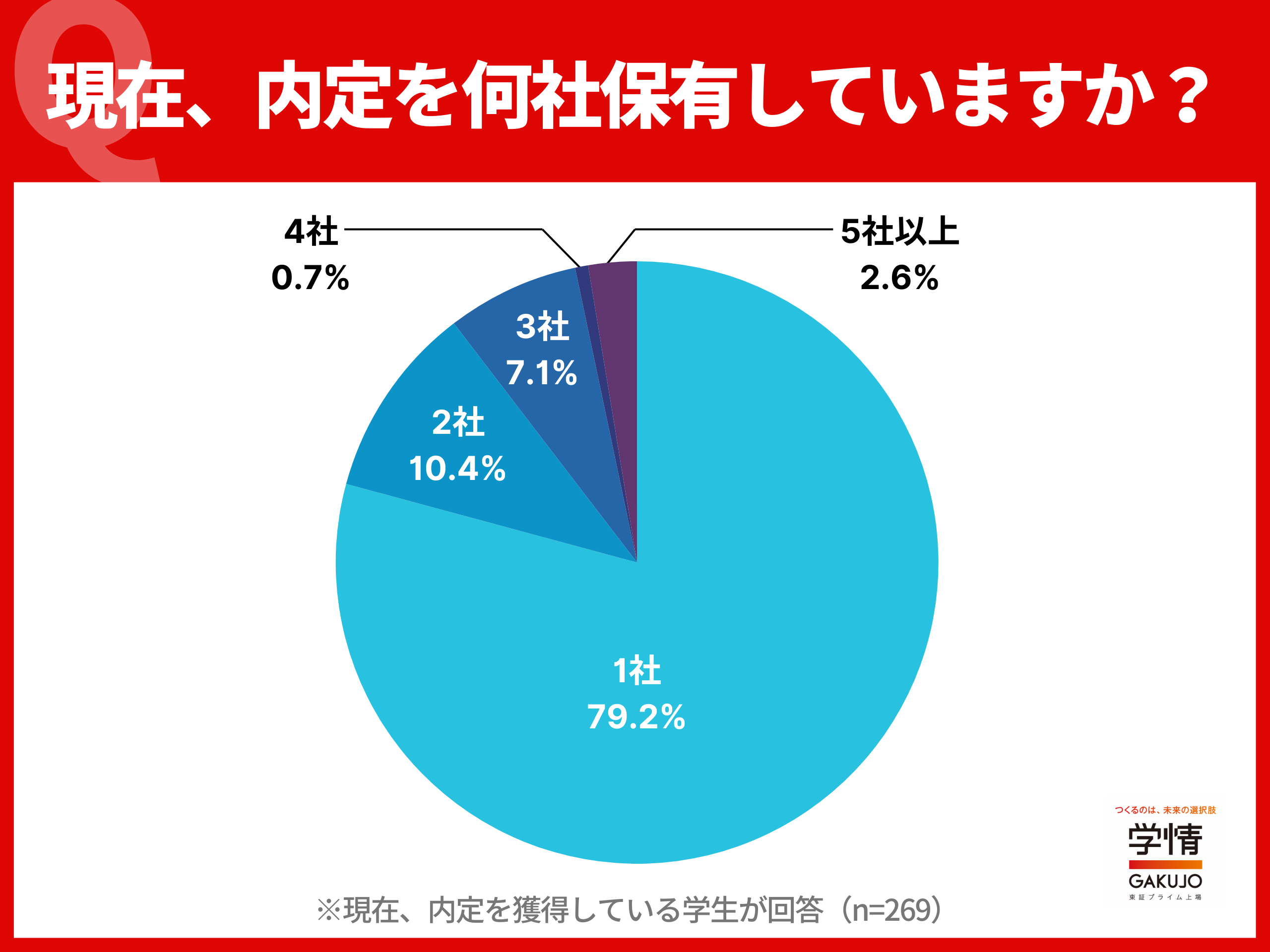

9月上旬時点で、5人に1人の学生が複数社の内定を保有

株式会社学情が2025年卒学生を対象に行ったアンケート調査では、20.8%の学生が2024年9月上旬時点で複数社の内定を保有していると回答しました。

このことから、9月上旬時点で、約5人に1人の学生が複数社の内定を保有しているということがわかります。

「条件が異なるため、まだどちらの企業に入社するか決めかねている」「断りづらく、まだ辞退の連絡ができていない」といった声が寄せられました。

※出典:株式会社学情「2025年卒学生の就職意識調査(内定承諾)2024年9月版」(https://service.gakujo.ne.jp/wp-content/uploads/2024/09/240913-navienq.pdf)

企業は、内定後面談などでフォローし、内定辞退を防ぐことが大切です。

内定後面談を行うおもな目的

内定後面談を実施するおもな目的は次のとおりです。

- 内定者の入社の意思を確認するため

- 信頼関係を構築するため

- 配属先を決める参考にするため

- 業務や環境に対する不安を軽減させるため

- 労働条件・給与・福利厚生などを説明するため

それぞれの目的を詳しく解説します。

内定者の入社の意思を確認するため

内定者に内定を承諾して入社する意思があるのかを確認します。内定者が承諾を迷っている様子の場合は、不安を感じている点や心配している点を解消できるように話を聴き適切なフォローを行いましょう。

なお、法律上、内定者が内定を辞退できるのは入社する2週間前までです。民法第627条1項では「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」について、次のように定めています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

※出典:「民法」(e-Gov法令) (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

たとえ内定者が入社を承諾したあとでも、入社する2週間前までなら企業側は内定辞退を拒否できないため、しっかりと内定者の入社の意思を確認する必要があります。

信頼関係を構築するため

内定後面談は、内定者に対して企業の期待や本気度を伝える場でもあります。内定者に歩み寄り、円滑なコミュニケーションをとれる関係を早期に築く機会にもなります。

内定後面談では、選考時よりも本音に近い部分で質問や話し合いができるため、内定者の迷いや不安、悩みなどにもしっかりと耳を傾けることが必要です。誠実に対応すれば信頼関係を構築でき、内定者の入社意欲を高めることができます。

配属先を決める参考にするため

入社後のミスマッチを防ぐために、内定者の希望を聞いておくことも大切です。内定後面談では内定者の働き方や業務内容の希望を確認し、できる限り希望に沿う形で配属先を決めます。

また、配属先が決定するタイミングを知らせ、入社後の準備をしっかりと進めている旨を伝えておくことも大切です。内定後面談の段階で既に配属先が決定している場合は、内定者の業務内容を詳しく説明しておくと良いでしょう。

業務や環境に対する不安を軽減させるため

内定後面談では、仕事内容や職場環境について詳しく紹介します。入社後に「こんなはずじゃなかった」とミスマッチが起こらないよう、業務内容や職場環境は具体的なイメージができる形で伝えられると良いでしょう。

また、内定者には働き方の面で、不安や心配していることはないかを質問するのも大切です。言語化できない漠然とした不安でも、その心の内を率直に伝えてもらうだけで内定後面談を行う価値があります。内定者の心が晴れて、入社後すぐに気持ちよく働いてもらえるでしょう。

労働条件・給与・福利厚生などを説明するため

内定後面談では、企業理念や労働条件、給与や福利厚生などの説明も行います。

労働条件や給与形態など、雇用契約に関する内容は重要事項であるため、認識の相違がないようしっかりと説明しましょう。質疑応答の時間を設けるなど、内定者の疑問を解消する必要があります。

また、入社までの手続きや流れ、入社後の段取りや研修の予定なども説明しておきましょう。内定者に安心感と入社後のイメージを持ってもらうことで、入社後スムーズに活躍してもらえる土台作りとなります。

【質問例】企業側が内定後面談で聞くべきこと

内定後面談で企業側が聞くべきことを、具体的な質問例をあげて紹介します。あとになって「これも聞いておけば良かった」ということにならないよう、事前にしっかりと準備しておきましょう。

入社の意思

まずは入社の意思確認です。内定を承諾し、入社する意思があるのかを聞きましょう。質問例は次のとおりです。

- (内定承諾前)「弊社は〇〇さんに内定を出しておりますが、承諾していただける予定ですか?」

- (内定承諾後)「弊社にご入社いただけると考えて、内定者研修などのご案内を始めてもよろしいでしょうか?」 など

内定承諾前で、もし内定者に就職活動を続ける予定があった場合には承諾する意思の確認を、内定承諾後であれば入社する意思の確認を必ずしておきましょう。

就職活動の状況

他社の選考の進捗状況も確認しておけるとなお良いです。もし、内定者がほかの企業からも内定を得ていることを知らせてくれた場合は、自社の優先順位を聞いておきましょう。質問例は次のとおりです。

- 「(可能であれば)他社の選考状況を教えていただけますか?」

- 「すべての結果が出るのはいつ頃の予定でしょうか?」

- 「弊社の志望順位は何番目ですか?」 など

内定者にほかに選考中の企業がある場合、すべての選考結果が出るまで内定承諾予定を延期される可能性もあります。もし、内定式直前で辞退があると、企業はその時期から再び選考を始めなければならなくなってしまいます。内定辞退が起こる前から準備しておけるよう、内定者の就職活動状況はこまめに把握しておきましょう。

※ただし、内定者が上記の質問を「オワハラ(就活終われハラスメント)」に感じてしまわないように、伝え方には十分な配慮が必要です。

疑問点や心配な点

内定者の疑問点や心配な点を解消するため、気になることはないかを聞いておきましょう。内定者の抱える不安に寄り添い、大切な社員として迎える準備を整えている姿勢を見せることが大切です。

質問例は次のとおりです。

- 「現在、不安に思っていることはありませんか?」

- 「何か気になっていることや心配なことがあれば教えてください。」

- 「疑問点はありませんか?」

- 「事前に聞いておきたいことがあれば、なんでも聞いてください。」など。

内定者は新しい環境にさまざまな不安を抱えている可能性があります。できるだけ話しやすい雰囲気を作って、内定者の話に耳を傾けることが大切です。

内定者は、自分の不安を真摯に傾聴して十分な説明で解消してくれる担当者がいれば、企業に対して安心感を感じるでしょう。

内定後面談を実施するまでの手順

内定後面談を実施するには、さまざまな準備が必要です。実施までのおもな手順は次のとおりです。

- 面談の内容・方向性を決定する

- 実施時期を決める

- 内定後面談の出席者を決める

- 内定者の逆質問に備える

- 内定者に告知する

1.面談の内容・方向性を決定する

内定後面談を行う目的を明確にしておきましょう。

内定者の入社の意思確認や信頼関係の構築、不安解消、条件面や給与などの認識の擦り合わせなど、何を重点的に行うのかを決めます。

入社を迷っている可能性がある内定者には、どのような方向性で接するのかもあらかじめ決めておくと当日はスムーズに進行可能です。

2.実施時期を決める

内定後面談を実施するタイミングと回数を決定します。

内定後面談は、内定通知を出してから内定者が承諾する前、または内定承諾後から入社するまでの間に行うのが一般的です。おもに次の2パターンで進めます。

- 内定通知→内定後面談→内定承諾→入社手続き

- 内定通知→内定承諾→内定後面談→入社手続き

面談の目的や内容はどのタイミングで実施するかによっても変わってくるでしょう。新卒採用の場合は内定から入社までに約半年程度の期間があるため、内定承諾前と後に分けて複数回実施するケースもあります。

内定者との接触頻度が高くなるほど信頼関係の構築や安心感、所属意識を高めることにつながります。ただし、頻繫に接触すると逆に負担に感じられる可能性があるため、適切な回数に設定するようにしましょう。

3.内定後面談の出席者を決める

内定後面談の出席者も決めておきます。

たとえば、入社確認を行う場合は人事担当者を、配属が決まっていて仕事内容の説明をする場合は配属先となる上司を、理念や今後のビジョンを話す場合は経営陣、といったように面談の内容ごとに適した担当の出席者を選ぶようにしてください。

4.内定者の逆質問に備える

内定者にとって内定後面談は、選考面談では聞きにくかったことを質問できる機会でもあります。そのため、内定後面談では内定者からの逆質問に備え、適切に回答できるように準備しておくことが大切です。

逆質問に備えておくべき項目は次のとおりです。逆質問されることが多い項目であるため、説明できるよう準備して面談に臨みましょう。

- 待遇・条件・給与

- 残業の有無

- 配属先の業務内容

- 職場環境

- 入社後の研修・取得すべき資格

- 入社前に必要な準備

また、給与や昇給などに要望があった場合、どこまで交渉に応じるのかをあらかじめ決めておくことも必要です。

5.内定者に告知する

準備が整ったら、内定者へ内定後面談を告知します。告知はメールや電話などで行います。日時や場所、持ちものなどを伝えて、出欠の回答方法を説明してください。

内定後面談は任意であるため、内定後面談に来ないからと言って内定が取り消されるものではありません。したがって、参加しない内定者も一定数存在します。参加しない内定者にはメールや電話で可能な範囲のフォローをすると良いでしょう。

内定後面談のポイント

内定後面談を成功させれば、内定承諾率や入社率を高められます。次のポイントを意識して、内定後面談を成功させましょう。

緊張をやわらげる雰囲気を作る

内定後面談は選考の場ではありません。しかし、緊張するという内定者もいるでしょう。実施する際は本音を話してもらえるように、リラックスできる雰囲気を作ることが大切です。

せっかく面談の機会を設けても、内定者の抱える不安や疑問点などを引き出せなければ、その時間が無駄になりかねません。

また、担当者の態度・対応に疑問や不快感を感じると、内定者は不安になり、内定を辞退してしまう可能性もあります。そのため、内定後面談やメールフォローの際は、質問や相談をしやすい姿勢をくずさず、丁寧に対応することが大切です。

会社の先輩として親しみやすいと感じてもらえるよう、フラットな姿勢で向き合うように心がけましょう。

内定の理由をしっかり伝える

なぜ内定を決めたのか、内定者に理由を説明することも大切です。内定の理由とともに入社後の活躍を期待していることを伝えれば、内定者の入社意欲の後押しや入社後のモチベーションアップも狙えます。

「あなたのこういった経験を当社で活かしてほしいと思った」「あなたのこのような持ち味を発揮した活躍を期待している」といったように、内定者をしっかりと評価した上での内定だと伝えるのがポイントです。

自身が必要とされた上で活躍を期待されている内定とわかれば、内定者のモチベーションを上げて、入社してすぐから活躍してくれる可能性が高まるでしょう。

自社の魅力を十分に伝える

今後の事業展開やビジョン、働き方や待遇などを含め、自社の魅力を十分に伝えることも大切です。

内定辞退は企業にとって損失となるため、できれば避けたいものです。内定者が「ここで働きたい」と感じ、内定承諾または入社意欲を高めてくれるような自社の魅力を面談で伝えられるよう、準備しておきましょう。

また、面談当日だけでなく面談前後のフォローも大切です。内定者が企業に魅力を感じるのは、仕事や事業内容、企業のビジョンや条件面だけではありません。実際に働く職場の雰囲気や働いている人たちの様子、担当者の対応も魅力を感じる要素の一つです。

そのため、全体を通して誠実な対応を心がけ、企業への魅力を感じてもらえるよう意識して取り組みましょう。

フォローを継続することをアピールする

面談後でも内定者が不安や疑問を感じた場合は、適時迅速に対応する姿勢を見せましょう。不安を感じた内定者が心配事を解消できなければ、内定辞退につながってしまうかもしれません。そのため、定期的にメールや電話で連絡を取るなどフォローを継続することが大切です。

内定者同士の親睦を深めるイベントや、入社前に自社や業界全体の理解を深めるための勉強会などを実施するのも効果的でしょう。

内定者からの質問に曖昧な回答は避けるようにする

内定者の質問には、明確に回答しましょう。逆質問に対する回答が曖昧にならないよう、さまざまな質問内容を想定し、説明を準備しておく必要があります。

想定外の質問を受けて、その場で正確に回答するのが難しい質問は、後ほど回答すると返事してきちんと対応するようにします。曖昧な回答は、内定者の不安や不信感を募らせる可能性があるため注意が必要です。特に給与の面において質問を受けた場合には、内定者の働く意思に大きく関わるため慎重に回答するようにしてください。

内定辞退率を下げる方法は、こちらの記事でもくわしく解説しています。あわせてご覧ください。

十分な準備をして内定後面談を成功させよう

内定後面談は、内定者の入社意思を確認し、入社意欲を高めるために実施します。内定辞退やミスマッチによる早期離職を防止し、入社後にスムーズに慣れて活躍してもらうためにも有益な機会と言えるでしょう。

内定者が安心して「ここで働きたい」という意欲を持てる、有意義な内定後面談を行うには準備が欠かせません。担当者は内定者の想定質問に対する回答や、アピールできる自社の魅力を多角的な視点で伝えることが大切です。

本記事を参考にしながら、自社の内定後面談を成功させ、入社後すぐに活躍してもらえるよう取り組んでいきましょう。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。