従業員の評価制度として今後、「人事考課」の導入を検討している企業は多いのではないでしょうか。人事考課とは、従業員の実績や能力を査定する方法の一つです。

この記事では人事考課とは何か、メリットやデメリットを踏まえ解説します。運用手順も紹介するので、自社で人事考課を導入する際はぜひ参考にしてください。

人事考課とは

厚生労働省の「平成14年雇用管理調査結果の概要」によると、自社に人事考課制度を取り入れている企業は51.0%、これから導入予定の企業は11.0%であることがわかります。

まずは人事考課とは何か、人事評価制度との違いは何かについて理解を深めましょう。

※参考:厚生労働省「平成14年雇用管理調査結果の概要」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/kanri/kanri02/3-3.html)

自社で定めた基準に沿って従業員を評価する制度

人事考課とは、一定の基準に沿って従業員を公平に評価する制度です。人事考課の目的は従業員の公平な評価のほかに、企業の価値観やビジョンを共有し、浸透させることを目的としています。

評価基準は法律で定められているわけではなく、企業ごとに自由に策定できます。自社の経営計画に基づいて評価基準を策定すれば、従業員の行動指針を明確にすることが可能です。

また、従業員の昇給や昇進に直結するため、評価基準を決める際には公平性や透明性を確保する必要があります。評価の対象となるのは従業員の実績や勤務態度、能力などです。

人事考課による評価は半年または年に1回など、定期的に実施するのが望ましいとされています。

人事評価との違い

人事評価は従業員の待遇や育成、能力開発のために評価する取り組み全般を指す言葉です。従業員を評価するという点では人事考課と違いはなく、明確な定義が存在するわけではありません。

企業のなかには両者を同義として取り扱い、区別しないケースもあります。このほかにも人事考課を人事評価の一部と捉えるケースや、目的によって使い分けるケースもあります。

しかし、厳密に言うと、両者はまったく同じではありません。人事考課は従業員の給与や待遇を判断するのに対し、人事評価は育成や能力開発などをより広い範囲で評価します。

人事考課を導入するメリット

人事考課の導入を検討する企業が多い背景には、企業や従業員にもたらすメリットが大きい点があげられます。

自社の経営方針が従業員に十分に浸透していない、社内コミュニケーションが不足しているなどの課題に直面している場合、人事考課の導入によって改善できる可能性があります。

企業のビジョンや方針を共有できる

人事考課は、企業と従業員の方向性を合わせるきっかけの一つになります。人事考課の評価基準は、企業ごとに決められます。よって自社のビジョンや経営計画に基づいた基準を策定すれば、従業員に方針を示すことが可能です。

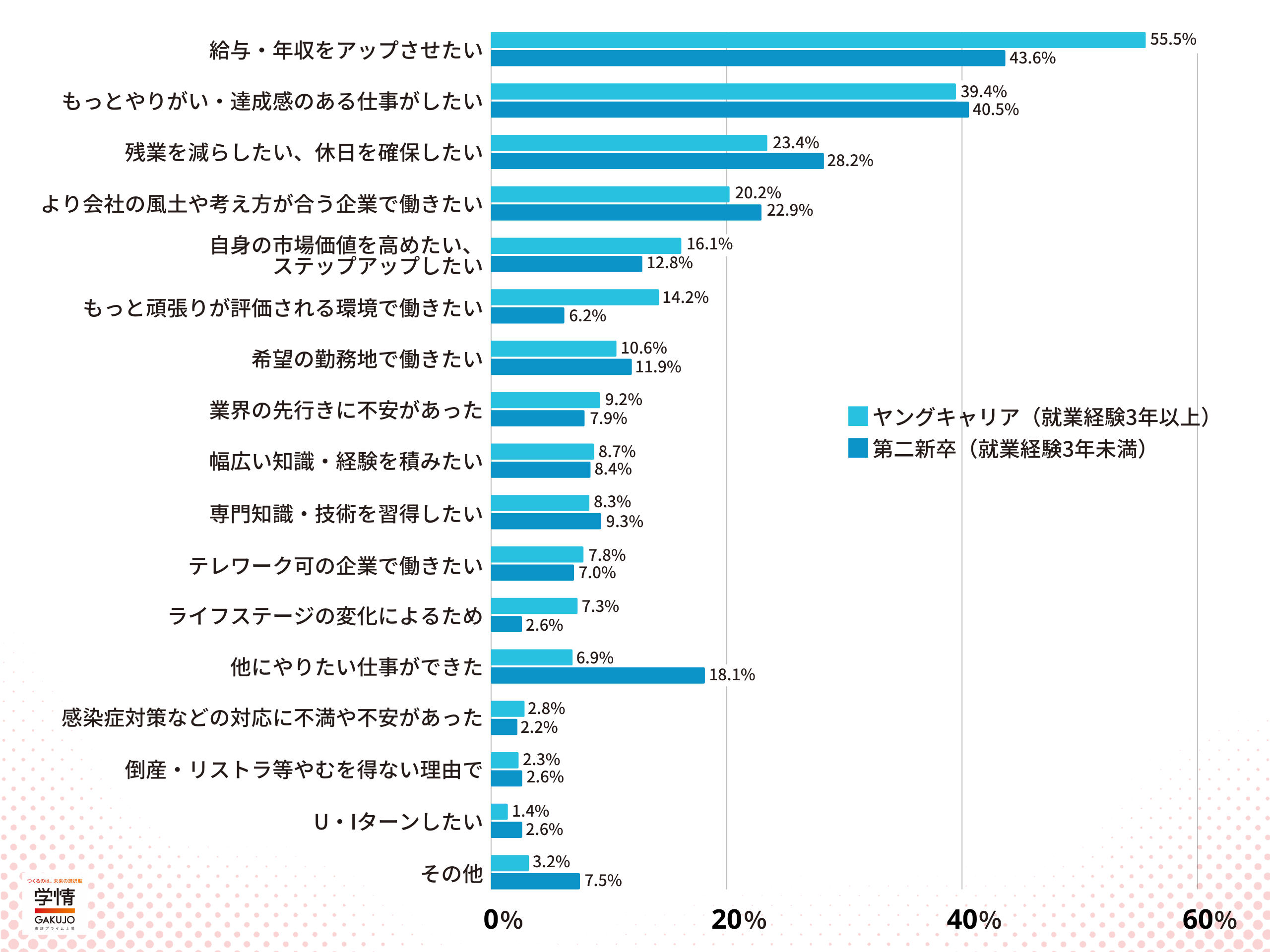

また、求職者の中には、企業の風土や考え方が合わずに離職した人も少なくありません。

株式会社学情が実施した「20代の仕事観・転職意識に関するアンケート調査(転職理由)2022年7月版」では、風土や考え方が合う企業を求めて離職した人が20%以上だったことがわかっています。

※参考:「20代の仕事観・転職意識に関するアンケート調査(転職理由)2022年7月版」(https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/220722/)

人事考課を通じて企業と従業員の相互理解を深められれば、離職率の低下につながるでしょう。

従業員のモチベーションアップが期待できる

人事考課は、従業員一人ひとりの能力を企業が正しく判断するためのものさしになります。正当な評価が叶うので、従業員に適切な給与と役職を与えることでモチベーションアップが期待できます。

また、同アンケート結果からは「もっと頑張りが評価される環境で働きたい」といった、企業に対する評価への不満によって離職した人が6.2~14.2%だったことがわかっています。

人事考課によって正しく評価をされれば従業員のエンゲージメントを高められるでしょう。

コミュニケーションの活性化につながる

人事考課は従業員自身のほかに、上司や同僚、部下などのさまざまな立場の方が客観的に評価する制度です。相手を正しく評価するには、日頃からのコミュニケーションは欠かせません。

また、人事考課には従業員と上司が定期的に面談をする機会が設けられています。面談の場を設けることで、コミュニケーションの活性化が期待できます。

人事考課を導入するデメリット

人事考課は、常に同じ基準で評価する必要があります。また、評価する者によって評価基準に差があると企業への不信感につながるため、注意が必要です。

不満を持つ従業員が出る可能性がある

人事考課は、評価者が誰であっても同じ評価でなければなりません。しかし、評価者によって評価が異なると、不満を持つ従業員が出てくる可能性があるので注意しましょう。評価に納得できない状況が続けば、モチベーションの低下や離職につながりかねません。

評価者による評価の違いが噂として広まれば、企業に不信感を抱く従業員が増えることもあります。そのため、評価者には一定の評価スキルやマネジメントスキルが求められます。人事考課を導入する際は、評価者に対して教育体制を整備しておくことも大切です。

人事評価エラーが起きる恐れがある

人事評価エラーとは、評価者の主観や感情が影響して偏った評価が行われることです。たとえば、公私ともに交流がある従業員は高く評価する、性格が合わない従業員は通常よりも厳しい評価をするなどのケースがあげられます。

人事評価エラーには、さまざまな種類があります。代表的なエラーの種類は、次のとおりです。

| 人事評価エラーの種類 | 内容 |

| ハロー効果によるエラー | 特定項目が高く評価された場合に、ほかの項目も同じように評価してしまうこと |

| 先入観によるエラー | 年齢・性別・学歴などの先入観で評価してしまうこと |

| 帰属によるエラー | 外的要因から過大評価、過小評価してしまうこと |

| 近時点効果によるエラー | 対象期間外の成果や業績を評価に結びつけてしまうこと |

| 厳格化傾向によるエラー | どの従業員に対しても通常よりも厳しく評価してしまうこと |

| 寛大化傾向によるエラー | どの従業員に対しても通常よりも甘い評価をしてしまうこと |

人事評価エラーが起きると、公平性のある評価ができません。そのため、評価者は人事評価エラーが起きるリスクを把握し、公平性を担保するよう心がける必要があります。

人事考課の評価基準

人事考課には、業務考課・能力考課・情意考課といった3つの評価基準があります。

ただし、3つの評価基準は、すべての従業員に同じウエイトで評価する必要はありません。たとえば新人従業員は、すぐに成果を上げられるとは限らないため、仕事に対する姿勢にウエイトを置いて評価することも可能です。

業務考課

業務考課は、目標に対してどのくらいの成果を出せたのかを評価する基準です。

評価には、MBOと呼ばれる目標管理制度が利用されることがあります。MBOは従業員自身が目標を設定し、達成率をもとに評価する制度です。従業員の中には、高い評価を得るために、自身のレベルや能力よりも低い目標を設定する可能性もあるため、上司が確認する体制の整備も必要です。

このほかに、企業への貢献度や利益貢献度などの数値化したものを指標にすることもあります。ただし、業務考課はプロセスを重視しないため、社会情勢や経済状況の影響で成果を上げられなかった場合、評価は厳しくなる傾向にあります。

能力考課

能力考課は、仕事を通じて身につけたスキルや自主的に取得した資格に対する評価基準です。企業への貢献度や利益貢献度は、成果を上げることだけではありません。業務考課のように目に見える成果を出していなくても、難易度が高い仕事に取り組むことで高い評価を得られるケースもあります。

また、能力考課では重要なプロジェクトをサポートする、従業員の機転によってトラブルを免れたなど、利益に直接影響しない貢献度も評価基準の一つとして採用されます。

情意考課

情意考課とは、業務に対する姿勢や協調性、責任感などに関する評価です。おもな評価基準は、次のとおりです。

- 規律性

- 積極性

- 責任性

- 協調性

情意考課は、企業への貢献度や利益貢献度が直接影響しないため、経験や知識が未熟な従業員でも、仕事への取り組み次第で高い評価を得られるケースもあります。

また、上記項目に対する評価は、上司や同僚、部下などのさまざまな立場からの評価を加味して算出されるのが一般的です。

業務考課のように目に見える基準がないため、評価者の主観や感情に左右しないよう留意しながら、人事評価エラーが起きにくい体制を整備することが大切です。

人事考課を運用する際の手順

人事考課を導入するには、自社の評価基準の策定や従業員ごとの目標設定など、準備すべきことがいくつかあります。また、従業員を評価して終わりではなく、次の目標に向けての動機づけになるよう、必ずフィードバックをするようにしましょう。

1.自社の評価基準を策定する

人事考課の評価基準は、企業ごとに策定します。厚生労働省の公式サイトに人事考課表の例が掲載されているため、そちらを参考にしてみましょう。

※参考:厚生労働省「人事考課表(管理職用)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/2-4_39d.pdf)

ただし、企業の評価基準は、事業内容や戦略などによって異なるため、モデルケースをそのまま使用しても効果は期待できません。

自社に適した評価基準を策定するには、企業理念やビジョンなど、さまざまな項目を考慮することが必要です。

2.目標を設定する

目標設定は、評価の対象期間中に達成できそうな内容にすることが重要です。従業員のスキルや能力とかけ離れた目標を設定すると、モチベーションの低下につながる可能性があります。

努力すれば達成できる目標値であれば、モチベーションの維持や意欲の向上などを期待できます。また目標設定は、達成までのプロセスを社内で十分話し合い、従業員自身が納得できるものであることが大切です。

3.評価を行う

事前に設定した評価基準と目標をもとに、従業員の評価を行います。

人事考課は従業員の優劣をつけるものではないため、評価者の主観や先入観を入れず、公平に評価しましょう。評価者の主観や先入観が入ると人事評価エラーが起き、従業員の不満につながります。

4.フィードバックをする

人事考課は、従業員を評価して終わりではありません。人事考課を実施する目的を達成するには、評価した内容を従業員にフィードバックすることが重要です。フィードバックでは評価結果のほかに、次の項目も伝えるようにしましょう。

- 評価の根拠

- 改善点

- 評価を上げるべき点 など

結果を伝える際は、従業員が納得できるよう、その評価に至った根拠を説明します。なお、モチベーションを下げないフィードバック方法は、「人事考課に関してよくある質問」で詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。

人事考課に関してよくある質問

最後に、人事考課に関するよくある質問をご紹介します。

適切な人事考課を行うには?

納得性の高い人事考課を行うには、公平に評価できる手法を用いることが大切です。おもな人事考課の手法は、次のとおりです。

- コンピテンシー評価

- MBO(目標管理制度)

- 360度評価 など

コンピテンシーとは、優れた成果を発揮する行動特性を指します。コンピテンシー評価は、コンピテンシー能力が高い従業員を対象にした手法です。安定した成果を維持する技術や基礎能力などの行動特性を具体的に分析するため、人事評価エラーが起きにくくなります。

360度評価は一人の従業員に対し、上司や同僚などのさまざまな立場の方が評価を行う手法です。取引先の担当者を評価者とし、アンケート結果を評価に用いることもあります。

上司以外の方が評価に関わるため、公平性を担保しつつ、多角的に評価できる点がメリットだと言えます。

ただし、人事考課の仕組みをきちんと理解できていない評価者の場合、人事評価エラーにつながるおそれがあります。

モチベーションを下げないフィードバック方法は?

マイナス面だけを伝えるとモチベーションの低下につながる恐れがあるため、プラス面も含めるようにしましょう。

人事考課は、改善点を見つけることでより能力向上を目指し、働きやすい環境づくりをするためのもの。たとえ結果が低評価であったとしても従業員を責めたり、責任を追求したりするものではありません。あくまでも前向きな取り組みとして、評価があることを忘れないようにしましょう。

また、高評価な部分は、従業員のモチベーションアップにつながるため、きちんと伝えるようにします。その上で反省点をどのように活かすべきか、次の目標を達成するには何をすべきかなど、従業員が自主的に考えられるように導くことが大切です。

まずは自社の評価基準を策定することからスタートしよう

人事考課を導入することで、従業員と今後のビジョンや方針を共有でき、正当な評価によって給料や役職などの不満を解消できます。結果、従業員のモチベーションアップが期待できるなどさまざまなメリットがあります。

しかし一方で、評価者による評価の偏りなどが発生すると従業員の不満につながる恐れもあるため、導入する際には評価者の教育も必要です。

また、人事考課の評価基準は、自社に適したものを策定することが大切です。評価の後はフィードバックを行い、従業員と企業がともに成長できる関係を築いていきましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。