入社後の早期離職を課題に抱える企業は少なくありません。そこで今回は、早期離職を事前に防ぎ、就業定着率を上げるためのポイントをご紹介します。

早期離職につながる原因のひとつとして考えられるのは、採用ミスマッチです。採用ミスマッチとは、会社側と求職者において認識のズレが生じ、双方の要望や条件が合致していない状態のことを指します。

本記事では、採用ミスマッチが起きる原因を詳しく解説。厚生労働省の調査をもとに採用ミスマッチの実態も紹介するので、近年はどのような傾向があるのかをチェックしてみてください。

また、採用ミスマッチによる早期離職を防ぐには、入社前だけでなく、内定後も継続的にフォローすることも大切です。今後の対策に役立ててください。

採用ミスマッチの実態とは

厚生労働省の「令和3年雇用動向調査結果の概要」のデータによると、転職入職者が前職を辞めた個人的理由のうち、男女ともに「職場の人間関係が好ましくなかった」や「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」など、「労働環境に関する理由」が多かったことがわかっています(※その他の個人的理由を除く)。

| 転職入職者が前職を辞めた個人的理由 | 男性 | 女性 |

| 仕事の内容に興味を持てなかった | 5.0% | 3.8% |

| 能力・個性・資格を生かせなかった | 4.3% | 4.8% |

| 職場の人間関係が好ましくなかった | 8.1% | 9.6% |

| 会社の将来が不安だった | 6.3% | 4.5% |

| 給料等収入が少なかった | 7.7% | 7.1% |

| 労働時間、休日等の労働条件が悪かった | 8.0% | 10.1% |

| 結婚 | 0.5% | 2.2% |

| 出産・育児 | 0.1% | 2.1% |

| 介護・看護 | 0.7% | 1.5% |

| その他の個人的理由 | 19.1% | 24.6% |

※出典:厚生労働省ホームページ「令和3年雇用動向調査結果の概要」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/22-2/dl/gaikyou.pdf)

特に近年は、ワーク・ライフ・バランスを重視する人が増えています。入社後に仕事とプライベートのバランスが取れないと感じ、離職を決断する人も少なくないのが現状です。

就活生の中にも、就職後の採用ミスマッチに不安を感じている人が多いようです。「2024年卒学生の就職意識調査(ミスマッチ)2023年3月版」によると、「就職において、ミスマッチへの不安はありますか?」の問いに対し、「とても不安がある」「やや不安がある」と回答した就活生は7割以上を占めていました。

| 就職において、ミスマッチへの不安はありますか? | 割合 |

| とても不安がある | 36.9% |

| やや不安がある | 39.7% |

| どちらとも言えない | 12.9% |

| あまり不安はない | 7.1% |

| 不安はない | 3.4% |

採用ミスマッチに不安を感じている就活生からは、「実際に入社してみないとわからないこともある」「実際に現場で働いている社員と話せる機会が少ないと、社風をイメージしにくい」などの声が寄せられています。

また、就活生はミスマッチを防ぐために、就職活動をする上で「仕事内容・配属先」「会社の雰囲気・カルチャー」などを重視する傾向があるようです。

| ミスマッチを防ぐために重視したい項目 | 割合 |

| 仕事内容・配属先 | 73.1% |

| 会社の雰囲気・カルチャー | 61.1% |

| 働き方(休日休暇・労働時間) | 60.9% |

| 勤務先・転勤の有無 | 40.9% |

| 福利厚生 | 40.0% |

| キャリア形成に関する制度(異動・昇進など) | 26.9% |

| その他 | 1.4% |

就活生からは、「仕事内容が、やりたいことや適性と合致しているかは重要だと思う」「社風が合っているかは、自分らしく働くために必要だと思う」などの声が寄せられています。

出典:「2024年卒学生の就職意識調査(ミスマッチ)2023年3月版」(https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/230315)

採用ミスマッチが起きる3つの要因

入社後の早期離職を防ぐには、採用ミスマッチが起きないようにすることが重要です。採用ミスマッチの原因が企業側にある可能性もあります。

開示する情報が不足している

選考は限られた時間の中で行われるため、求職者に企業の情報を十分に開示できていない可能性があります。開示する情報が不十分な場合、求職者が入社後に初めて把握する内容もあるかもしれません。

不足している開示情報の内容によっては、入社後に企業にネガティブなイメージを抱き、ミスマッチにつながるおそれがあります。たとえば長時間労働が常態化している、有給休暇の取得率が著しく低いなどです。

企業側は、応募者を集めたい一心で自社の魅力ばかりを伝えてしまいがちです。しかし、ネガティブな内容を含む本当の情報を伝えきれていなければ、情報提供不足によるミスマッチが起こり得るでしょう。

自社のネガティブな情報は「改善すべき課題」として求職者に伝えた方が良いでしょう。自社の課題を解決していきたいという姿勢が、企業の魅力になる場合もあります。

求職者の見極めができていない

採用活動における面接は、自社が求める人材か否かを見極める絶好の機会です。しかし、見極めが不十分だと求職者の評価を見誤り、入社後のミスマッチにつながるおそれがあります。

求職者は自分を良く見せたいがために、過剰なアピールをするかもしれません。志望動機の強さや自社に対する理解度などの曖昧な基準で面接を行うと、面接担当者がミスマッチに気づけない可能性もあります。面接担当者は、求職者の受け答えの内容が真実に基づいているかを判断しなければなりません。

面接官は、さまざまな角度から質問をし、回答に矛盾がないか、また面接官同士で情報を共有し、回答にずれが無いかを確かめると良いでしょう。

内定後・入社後のアフターフォローが不十分

内定を出して人材を確保しても、入社までの期間に辞退する求職者が出てくる可能性もあります。入社までの期間に、不安を抱く求職者も少なくありません。たとえば入社前の手続きや企業からの連絡が遅い場合、不安を感じて他社の選考を受け、辞退するケースもあります。

また、いざ入社しても不安な状態が続けば、ミスマッチによる早期離職につながりかねません。特に入社直後は定期的に接点を持ち、従業員の不安を軽減するための工夫が必要です。

採用ミスマッチによる企業への影響

採用ミスマッチによる早期離職者が増えると、企業側は人材不足に陥る可能性があります。しかし、採用ミスマッチによる影響は人材不足だけではありません。早期離職者が増えることによる企業への影響は大きいため、定着率を上げる対策が必要です。

既存従業員のモチベーション低下

ミスマッチが原因で早期離職者が出た場合、ほかの従業員にも影響をおよぼします。新人の教育は、既存の従業員が担当します。離職者が出る度に新たな人材を採用すると、その都度教育し直さなければなりません。

従業員は、新人を教育するために通常の業務に充てるべき時間を取られます。いくら教育しても早期離職が続くようであれば、自社のノウハウが蓄積されないだけでなく、従業員のモチベーション低下につながる可能性があります。

企業のブランドイメージの低下

企業イメージは自社のブランド力を高めるとともに、売上や採用活動にも影響を与えます。ミスマッチによる早期離職者が増えると、「社内に何か問題があるのではないか?」と社外から疑問視されてしまうケースも。結果として、企業イメージの低下につながりかねません。

また、早期離職者が転職サイトや口コミサイトなどに、自社のネガティブな書き込みをするリスクもあるので注意が必要です。自社のネガティブな情報が拡散されれば、企業イメージの低下に加え、今後の採用活動にも悪影響を与えるでしょう。

採用コストがかさむ

従業員の採用から離職までには、人件費や教育費などのさまざまなコストが発生します。ミスマッチによる早期離職者が出ると、それまでにかかったさまざまなコストが無駄になります。

欠員を補充するためには、新たな採用コストも必要です。早期退職による入退職が繰り返されれば、その分企業の経済的な損失は大きくなります。

【入社前にできる】採用ミスマッチを防ぐための方法

従業員の定着率を上げるには、採用ミスマッチを事前に防ぐことが大切です。採用ミスマッチによる早期離職は企業側にも原因があるため、事前に対策しておきましょう。

自社のリアルな情報を積極的に伝える

企業は人材を確保するために、ポジティブな情報を強くアピールしがちです。そのため、求職者はその理想を描いたまま入社します。

しかし後にネガティブな情報を把握すれば、認識のズレが発生し早期離職につながる可能性が十分にあります。このような事象を事前に防ぐためには、採用活動の段階でリアルな情報を開示することが重要です。

採用活動では求職者に、ネガティブな内容を含めた自社のリアルな情報を積極的に伝えるようにしましょう。求職者に自社の実態を上手く伝える方法として、RJPを活用するのも手段のひとつです。

RJP(Realistic Job Preview)は、直訳すると「リアルな仕事情報の事前開示」という意味です。自社のポジティブな面とネガティブな面の両方を伝えることで誠実さをアピールし、求職者からの信頼感を高める方法です。

たとえば残業がどれくらいあるか、社内の人間関係は良好か、ノルマとされる仕事量は適切か、といった具体的な内部情報を提供することで、採用ミスマッチを防ぐことができるでしょう。

面接方法を見直す

採用ミスマッチを防ぐには、構造化面接を導入する方法もあります。構造化面接とは、一定の評価基準や質問項目に沿って面接を進める方法のことです。評価基準や質問項目が事前に決められているため、どの面接担当者でも公正な評価を期待できます。

構造化面接は採用業務を効率化できるため、選考にかける時間を短縮したい企業が導入しています。なお、構造化面接に関する詳しい内容は、HR用語の基礎知識Vol.15「構造化面接」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

インターンシップ制度を導入する

就職活動中の学生のなかには、入社するまで不安を感じている人も少なくありません。そこで対策として、インターンシップの機会を設けるようにしましょう。事前に業務を体験することで企業への理解が深まり、不安が軽減できた学生も多いようです。

「2024年卒学生の就職意識調査(インターンシップの満足度))2022年9月版」によると、学生のインターンシップへの満足度が高いことがわかっています。

| リアル形式/オンライン形式のインターンシップに参加し、良かった点 | リアル形式 | オンライン形式 |

| 参加企業の社風や雰囲気がよくわかった | 65.3% | 48.3% |

| 参加企業の業界・職種への理解が深まった | 63.7% | 76.6% |

| 社員またはその他社会人と交流が持てた | 37.6% | 24.4% |

| 自分の適性・やりたい事を考えるヒントになった | 32.2% | 34.5% |

| 「働く」ことへのイメージや意識が高まった | 32.2% | 24.2% |

| 他の参加学生と仲良くなれた | 27.3% | 8.8% |

| 就職活動に役立つアドバイスや指導をもらえた | 26.9% | 30.4% |

| ビジネスマナーなど、実際に役立つスキルや知識が身についた | 15.1% | 7.8% |

| 学生生活でやるべきことが分かった | 6.1% | 8.3% |

| その他 | 0.8% | 1.0% |

新卒採用で入社した社員の早期離職に悩んでいる場合は、インターンシップの導入を検討しましょう。学生との接触回数を増やし、実際に職場の雰囲気を感じてもらうことで、相互理解が深まります。

参照:「2024年卒学生の就職意識調査(インターンシップの満足度))2022年9月版」(https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/220928)

リファラル採用を検討する

ミスマッチを防ぐ方法として、リファラル採用もおすすめです。リファラル採用とは、社内外の信頼できる人物から紹介を受けて採用する方法です。たとえば、自社が求める人物像に合う人材を、社員から紹介してもらう方法があります。

紹介であれば、企業理念や労働環境などのリアルな情報は事前に伝えることが可能です。リファラル採用なら、本人の許可を得れば応募者の情報を紹介者からヒアリングできるため、ミスマッチの軽減につながります。

カジュアル面談を実施する

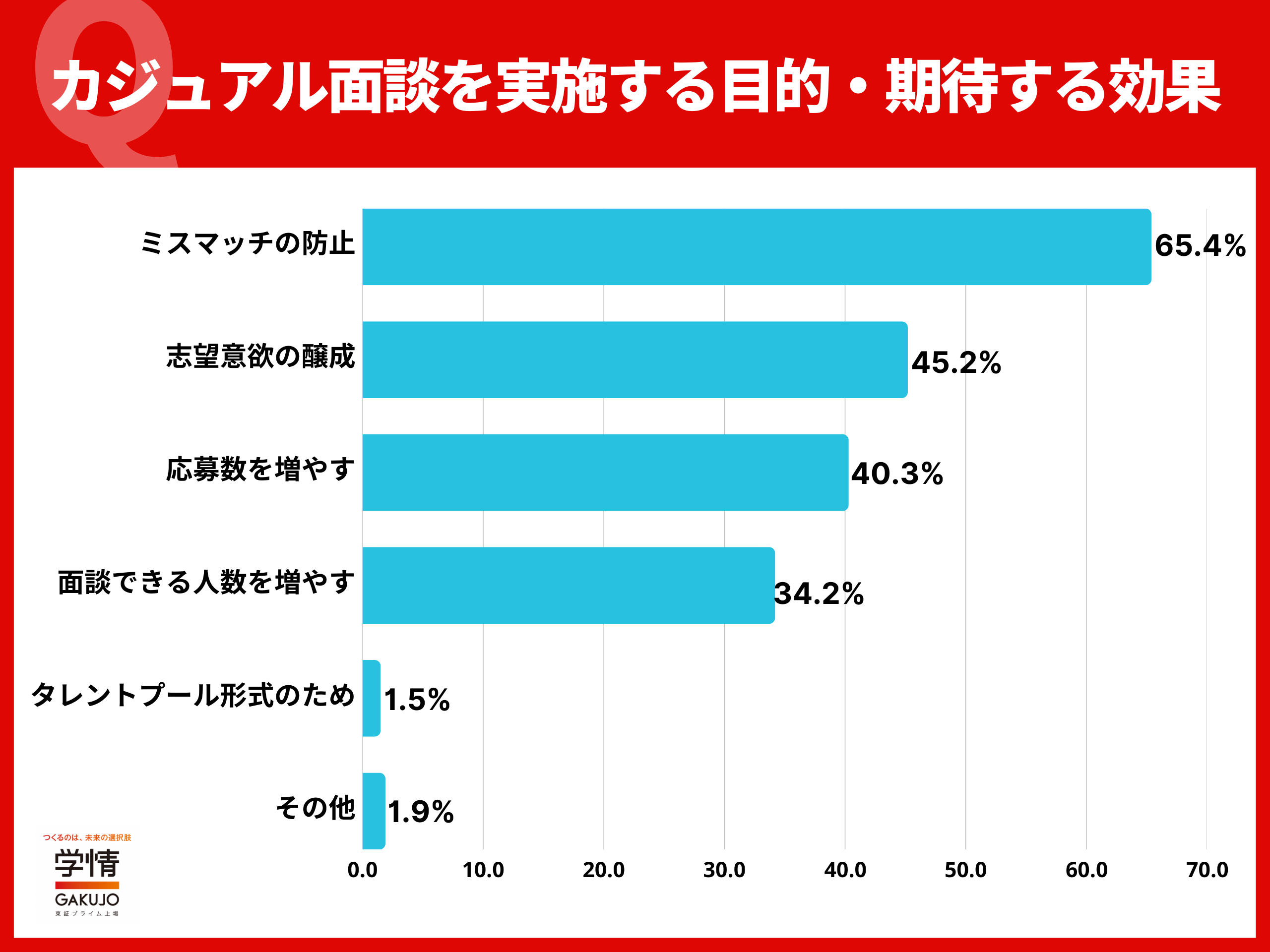

近年、採用活動の一環として「カジュアル面談」を取り入れる企業が増加しています。

株式会社学情がおこなった調査では、約3社に1社が「カジュアル面談を実施している」と回答しており、カジュアル面談が採用活動における新たなスタンダードとして定着しつつあります。

また、「カジュアル面談」を実施する目的・期待する効果は、「ミスマッチの防止」が65.4%で最多でした。

【内定・入社後にできる】採用ミスマッチを防ぐための方法

内定後も、求職者の不安が募れば辞退が発生する可能性があります。無事に入社しても早期離職につながるおそれもあるため、継続したフォローが必要です。

定期的なアフターフォローを実施する

内定後のアフターフォローをしないと、内定辞退や早期離職を招きかねません。内定辞退や早期離職を防ぐには、内定後や入社後のアフターフォローを徹底することが大切です。

内定後や入社後は、いつでも相談できる体制を作りましょう。たとえば、入社後はメンター制度や1on1ミーティングでフォローする方法もあります。

メンター制度とは新人と既存の従業員が面談を実施し、不安や悩みなどに対する精神面をサポートする制度です。新人のサポートだけでなく、メンターとなる従業員の指導力向上や社内コミュニケーションの活性化が期待できます。

1on1ミーティングは、上司と部下が1対1で実施するミーティングのことです。1対1で話し合う機会があることで、ほかの従業員には話せない悩みを打ち明けたり、上司と部下の関係性が向上したりするメリットがあります。

組織サーベイを活用する

組織サーベイとは組織の課題を解決するために、組織状況を測定するツールのことです。測定する組織状況は、従業員のモチベーションやエンゲージメントなどです。新人が入社後に感じているギャップを調査すれば、早期離職対策に役立ちます。

組織サーベイは、従業員にアンケート形式で実施するのが一般的です。新人に対しては現実とのギャップを測定できる項目を設定し、問題点を可視化しましょう。すべての従業員を対象に定期的に実施すれば、定着率の向上が期待できます。

組織サーベイを導入し、エンゲージメントの可視化が進むと課題が見えてきて対策することができますが、その対策が本当に今すべきことかをしっかり検討する必要もあります。社員のエンゲージメントを高めること(サーベイのスコアアップ)が目的になってしまうなど、本来の課題を見失わないようにしましょう。

採用ミスマッチを防ぐには継続的なフォローが大切

近年、どこの企業も人材不足に悩まされています。人材の獲得に集中するあまり、応募者や内定者などのフォローが十分にできていないケースも見受けられます。

企業への不安感や採用後に起きるミスマッチなどは、コミュニケーション不足が原因ともいえます。早期から継続してフォローし、採用ミスマッチを防ぐようにしましょう。

SNSやアプリに慣れ親しんだ学生や20代の採用には、動画を効果的に活用することがカギとなります。

JobTubeでは学情レポーターが、学生や20代求職者と同じ目線で企業をインタビュー。働く人や社内の雰囲気がわかるため、企業の魅力がしっかりと伝わります。

志望度のアップを期待できる【15分版】と、選考移行率のアップを期待できる【3分版】があり、用途に応じて使い分けることも可能です。ぜひ自社での活用をご検討ください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。