採用のミスマッチが起きると早期離職につながるだけでなく、新たに採用コストも発生するため、企業へのダメージは決して少ないものではありません。従業員の就業定着率を高めるには、採用面接が重要になります。

採用面接で自社が求める人材を見極めることができれば、早期離職を防ぎ、定着率の向上が期待できます。初めて面接に携わる企業の担当者は必見です。

本記事では、採用面接における面接官の役割と求職者の本音を引き出す質問例、さらに採用ミスマッチを防ぐために面接官が気をつけるべきことなどをご紹介します。

採用面接で使える質問例として「これまでの経歴を確認するとき」「入社意欲を確認するとき」などの目的別に紹介するので、ぜひ採用面接で役立ててください。

採用面接における面接官の役割

書類選考だけでは求職者の人物像を把握しきれないため、採用活動では面接を実施するのが一般的です。面接官は採用面接で求職者を見極めるだけでなく、自社の魅力をアピールする役割もあります。

自社のニーズに合う人材かどうか見極める

面接官の重要な役割の一つは、採用面接で自社が求める人材かどうかを見極めることです。採用面接で見極められなければ、のちにミスマッチが起こり入社後に早期離職をまねくおそれがあります。

履歴書や職務経歴書のテキスト情報だけでは、どのような人物かを把握しきれません。採用面接では、求職者の本音を導き出し、会社が求めている人材かどうか、短期間で見極める必要があります。

たとえば自社の業務内容に求職者の経験やスキルが活かせそうか、自社の社風や価値観と合いそうか、などです。採用面接は時間に限りがあるため、対話を通じて深掘りできるよう履歴書や職務経歴書には必ず目を通しておきましょう。

人材の見極めにおいては、面接評価シートの活用も有効です。面接評価シートについて詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

自社の魅力をアピールする

求職者が最終的に入社するか否かの判断は、面接で得た情報が大きく影響します。面接官とのやり取りを通じ、自分が企業で働くことを具体的にイメージします。面接官から会社の魅力が十分に伝わらなければ、優秀な人材の候補者を逃すかもしれません。

面接官は、いわば企業のイメージに直結する広告塔です。そのため、面接官は採用面接で自社の魅力をアピールすることも大切です。面接官は求職者にこの企業で働きたいと思ってもらえるよう、採用面接に臨む必要があります。

採用面接の基本的な流れ

求職者の人材を見極めるには、採用面接の流れもポイントになります。流れによっては求職者の緊張状態が続き、本音を引き出す回答を得られない可能性があります。採用面接の基本的な流れは、次のとおりです。

- アイスブレイク

- 自己紹介と会社説明

- 履歴書・職務経歴書に関する質問

- 求職者からの質問

- 連絡事項の伝達

それでは、基本的な流れを詳しくみていきましょう。

1.アイスブレイク

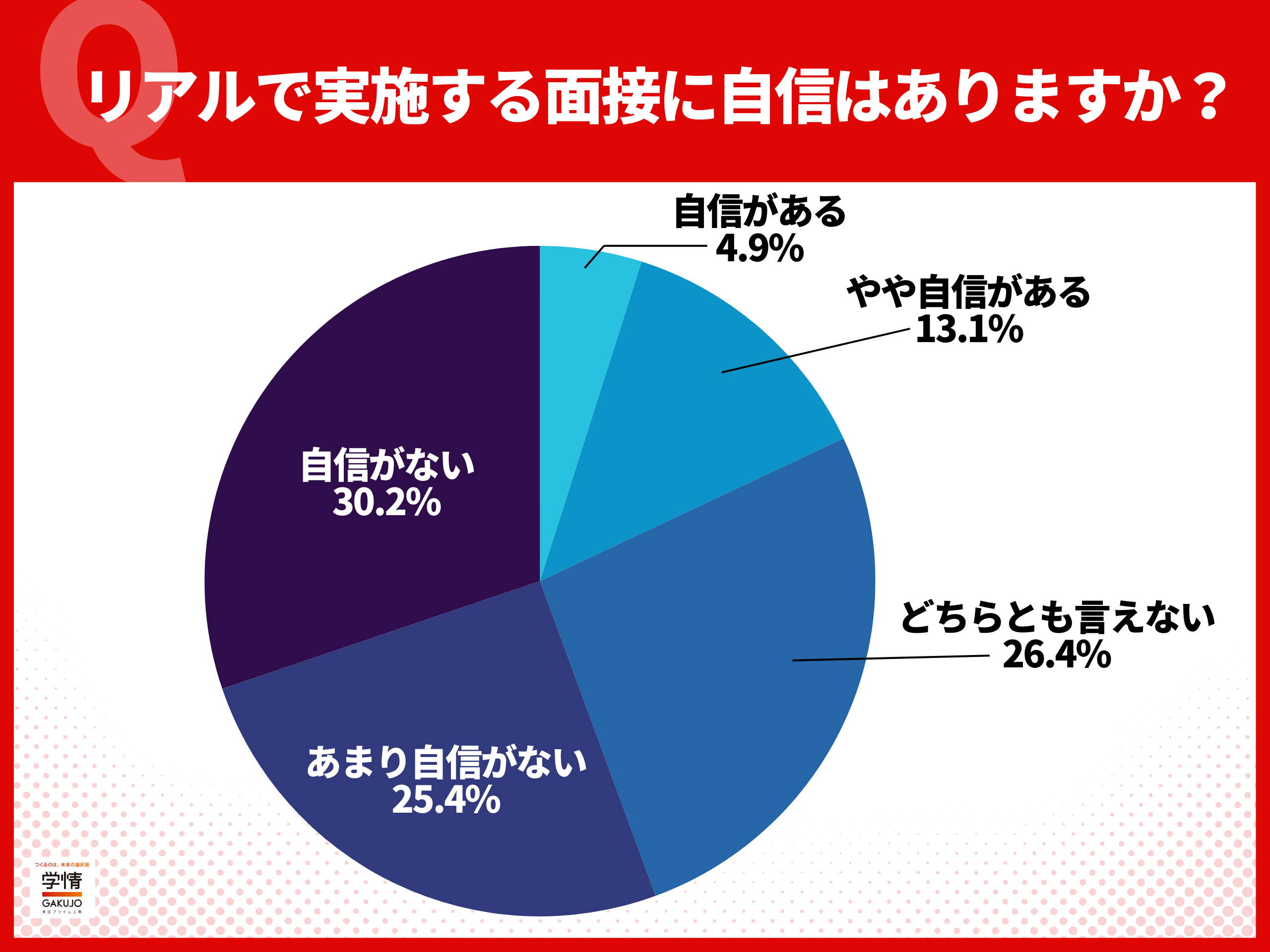

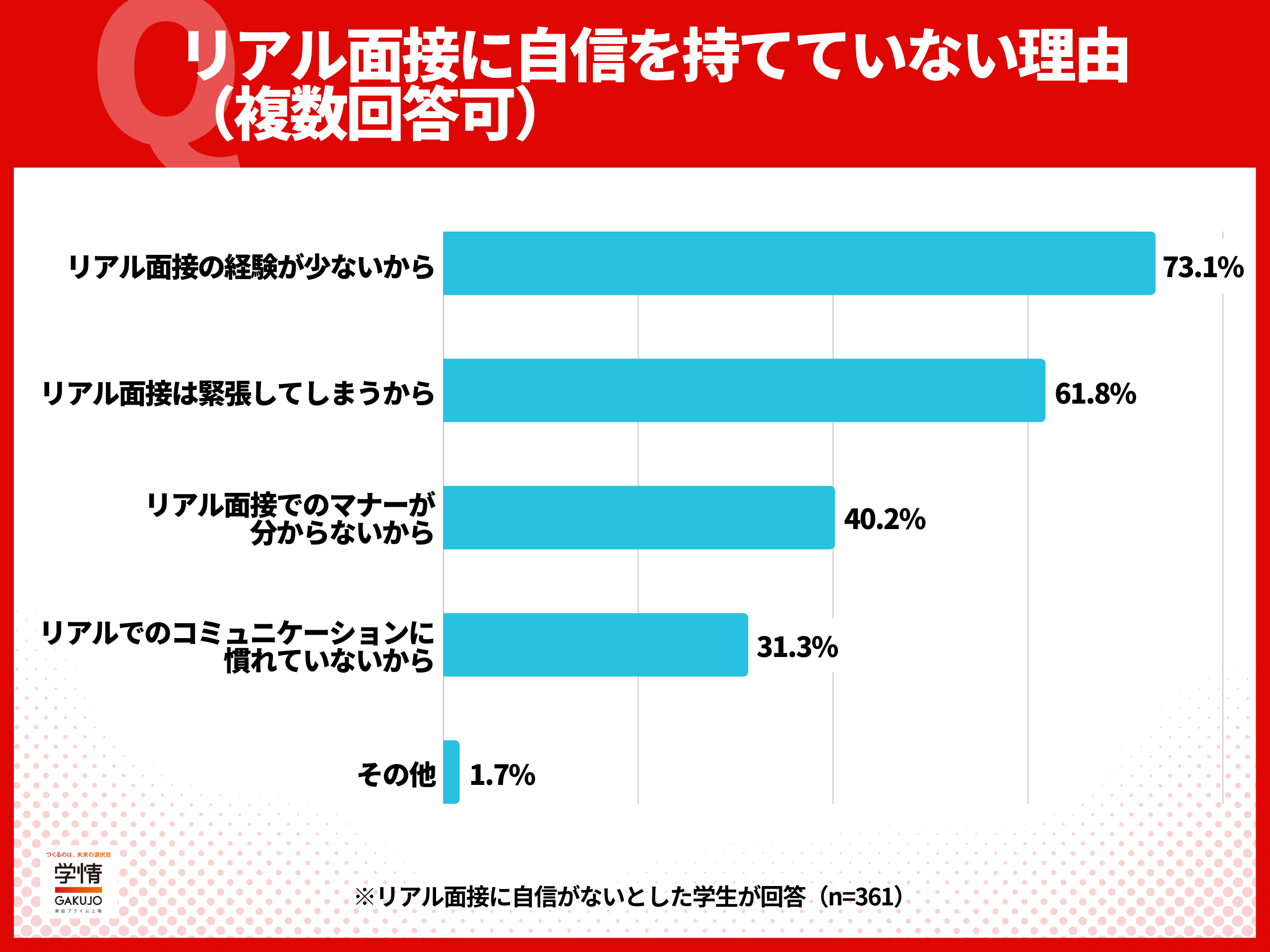

Re就活キャンパスの「2023年卒学生の就職意識調査(面接)2022年5月版」によると、リアルで実施する面接に「自信がある」「やや自信がある」と回答した求職者が18.0%だったのに対し、「自信がない」「あまり自信がない」と回答した求職者は55.6%と半数以上でした。

また、自信を持てない理由として、「緊張してしまうから」と回答した求職者は61.8%でした。

出典:「2023年卒学生の就職意識調査(面接) 2022年5月版」(https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/220519/)

採用面接で緊張するのは、求職者、面接官ともに同じです。とくに求職者は、緊張していると本音が見えにくく、本質を見抜くのは難しい状態にあります。その緊張を和らげる方法として、まずはアイスブレイクの時間を設けましょう。

アイスブレイクとは、緊張感ある場を和ませるためのコミュニケーション手法です。アイスブレイクをはさむと求職者の緊張がほぐれ、リラックスした状態で進められます。

アイスブレイク時の質問例

アイスブレイクでは、その日の天気や面接会場までの交通手段など、選考とは直接関係のない内容を話題に出すのが一般的です。おもな質問例は、次のとおりです。

- 弊社へはどのような交通手段で来られましたか?(※対面の面接時)

- この頃寒く(暑く)なってきましたが、体調を崩されていませんか?

- 趣味は読書と書かれていますが、どのジャンルが好きなのですか? など

近年は、オンライン形式で採用面接を実施する企業も増えています。オンラインの場合は、「オンライン面接は初めてですか?」「こちらの音声はきちんと聞こえていますか?」など、オンラインならではの質問をしてみましょう。

2.面接官の自己紹介と会社説明

アイスブレイクで求職者の緊張を和らげたのち、面接官から自己紹介と会社説明をしましょう。こちらから最初に話をすることで、求職者の緊張感をさらにほぐすことができます。自己紹介では自分の氏名や役職、普段の担当業務などを伝えましょう。

求職者にとって、採用面接は企業をより深く知るための機会です。採用面接に進むまでの企業に関する情報源は、会社説明会や求人情報、企業のホームページなどに限られます。

また、求職者が自社の情報をすべて正確に理解しているとは限りません。まずは会社の成り立ちや事業内容、今後の展望などを簡潔に説明し、自社の情報を正確に理解してもらうようにしましょう。

3.履歴書・職務経歴書に関する質問

面接官からの自己紹介と会社説明の後は、採用面接の本番に入ります。履歴書や職務経歴書に関する質問は、採用面接の中で重要なポイントです。

書類選考の段階では、活かせる経験やスキルを持っているかを明確に判断することはできません。だからこそ、この採用面接を通して不透明な部分をクリアにしていきましょう。

また、経歴や志望動機などは求職者ごとに異なるため、質問内容には柔軟な対応力が求められます。求職者の本音を引き出すには、ひとつの話題に対して深堀りしていくことが大切です。

この段階では、採用要件、評価基準、質問項目をすべて事前に決めておく「構造化面接」の手法を取り入れることも有効です。構造化面接について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

4.求職者からの質問

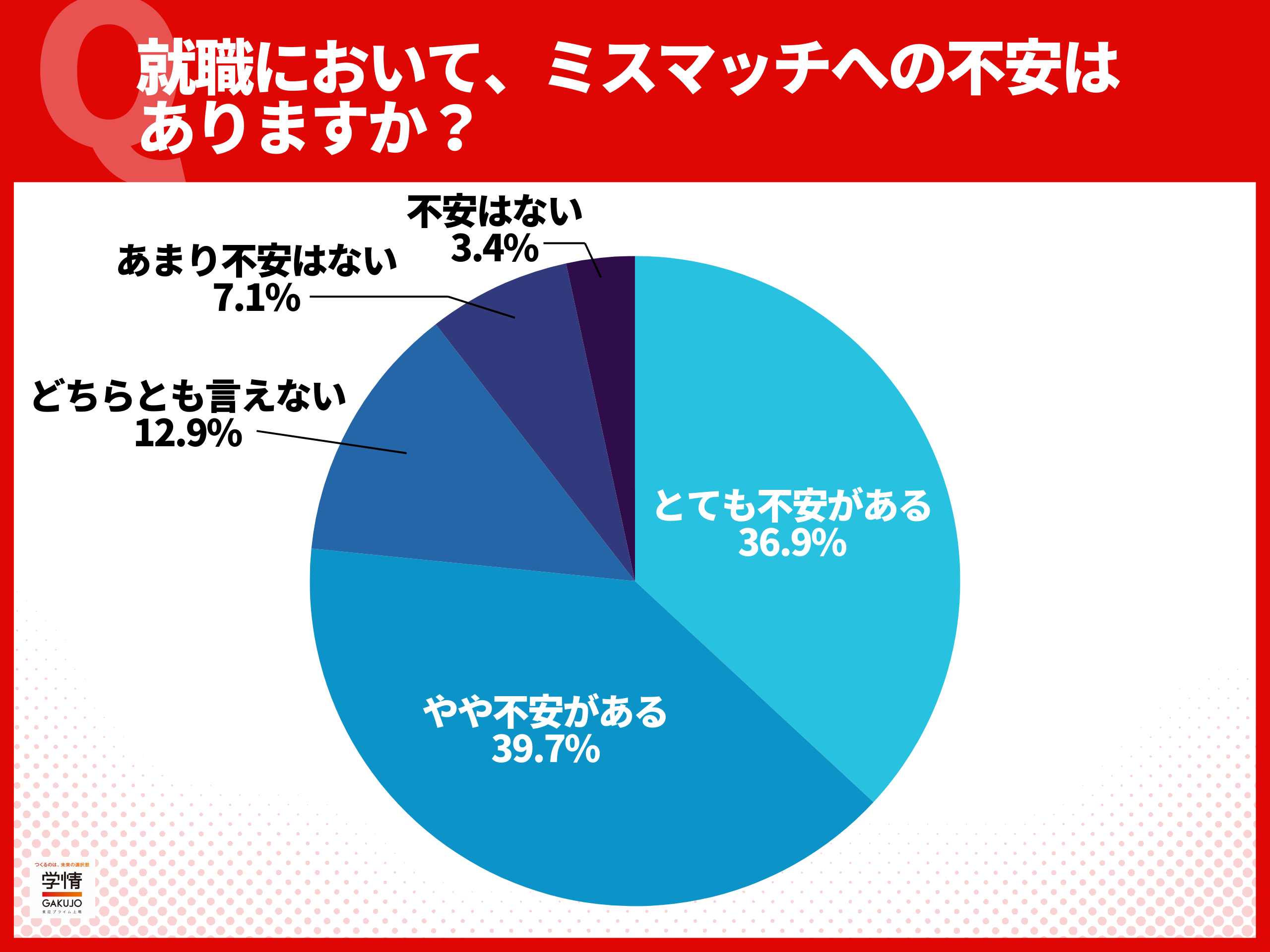

内定後や入社後のミスマッチに不安を感じるのは、企業側だけではありません。Re就活キャンパスの「2024年卒学生の就職意識調査(ミスマッチ)2023年3月版」によると、就職においてミスマッチに不安があると回答した求職者は約7割を占めています。

出典:「2024年卒学生の就職意識調査(ミスマッチ)2023年3月版」(https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/230315)

採用ミスマッチは、内定辞退や早期離職につながりかねないため、企業側は応募者の不安や疑問をできるだけ解消させる必要があります。採用面接は、応募者の不安や疑問の解消につなげられる機会です。

履歴書や職務経歴書に関する質問の後は、求職者から自社に対して質問する時間を設けましょう。不安や疑問が解消されれば、内定後の辞退や早期離職の軽減へとつながります。

5.連絡事項の伝達

採用面接の最後には、連絡事項を伝える時間を設けましょう。たとえば選考結果はいつまでに通知されるのか、どのような方法で通知されるかなどです。選考結果の通知時期や通知方法が知らされなければ、求職者の不安を煽る形になりかねません。また、そのほかにも連絡するべき事項がある場合は、採用面接の最後に伝えておきましょう。

【目的別】採用面接で求職者の本音を引き出す質問例

採用面接では求職者の本音を引き出すことが大切です。求職者の本来の姿を把握できなければ、自社が求める人材を見極められません。

ここからは、採用面接で求職者の本音を引き出す質問例を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

これまでの経歴を確認するときの質問例

求職者の大まかな経歴は、履歴書や職務経歴書で確認できます。採用面接では、求職者の経歴を深掘りできるような質問を投げかけるようにしましょう。これまでの経歴を確認するときの質問例は、次のとおりです。

- 1分程度を目安に自己紹介をお願いできますか?

- これまではどのような仕事に携わってきましたか?

- 仕事で大変だった経験と乗り越えた方法は何ですか? など

求職者の経歴は履歴書や職務経歴書で事前に確認し、質問内容を整理しておくとスムーズに採用面接を進められます。

志望動機を確認するときの質問例

志望動機に関する質問では、会社が求める人材と求職者が会社に求めていることがマッチしているのかを確認できます。自社と求職者の認識を確認すれば、入社後の採用ミスマッチを事前に防げます。志望動機を確認するときの質問例は、次のとおりです。

- 志望動機を教えてください。

- この会社で携わってみたい業務はありますか?

- 会社選びで重視することは何ですか? など

求職者は、就職活動または転職活動中に、複数社の選考を同時に進めている可能性があります。志望動機を確認する際には理由や希望職種だけでなく、自社への志望度も併せて確認しましょう。

性格・価値観を確認するときの質問例

人材を見極めるには、求職者の性格や価値観を確認することも大切です。性格や価値観によっては会社の経営理念や社風とマッチせず、入社後の早期離職につながるおそれがあるからです。性格や価値観を確認するときの質問例は、次のとおりです。

- あなたの強みは何だと思いますか?

- 学生時代はどのような目標を持って過ごしていましたか?

- 継続的に取り組んでいることはありますか? など

質問に対する回答を通じて求職者の性格や価値観を把握し、入社後も長く働いてくれる可能性があるかを見極めましょう。

入社意欲を確認するときの質問例

入社後も高いモチベーションを持って仕事に取り組める人材かどうかは、入社意欲に関する質問で確認しましょう。入社意欲がある求職者であれば、困難に直面しても立ち向かい、乗り越えようと努力できる可能性を持っています。入社意欲を確認するときの質問例は、次のとおりです。

- 会社にどのようなイメージをお持ちですか?

- これからどのようにキャリアを築いていきたいですか?

- 会社選びは何を基準にしていますか? など

入社後にどのようなキャリアを築いていきたいかの質問に対し、具体的な回答があれば、自分が目指すところをイメージできているため、高い意欲を持って仕事に取り組んでくれるでしょう。

転職・退職理由を確認するときの質問例

転職・退職理由を聞く質問は、自社に長く定着してくれるのかを見抜くうえで重要です。また、前職に対して不満があった場合は、どのような点に悩みを感じていたのかを深堀りして聞くことで、仕事に対する価値観やストレスを感じるポイントがわかります。

転職・退職理由を確認するときの質問例は、次のとおりです。

- 前職を退職した理由を教えてください

- 転職する理由を教えていただけますか?

- なぜ転職をしようと思ったのですか?

転職・退職理由を聞くときは、求職者が建前でなく本音で話しているのかにも注目しましょう。「それは大変でしたね」など求職者の悩みに共感する姿勢を持つことで、本音を引き出しやすくなります。

さらに質問例が知りたい方にはこちらのダウンロード資料がおすすめです。

採用面接で注意したい質問例

採用面接では、求職者の本音を引き出すためなら、何でも質問してよいわけではありません。質問の内容によっては、プライバシーの侵害や不信感につながる可能性があるので注意が必要です。

厚生労働省は採用選考時に配慮すべき項目として、次の内容は就職差別につながるおそれがあるとしています。

- 本人に責任のない事項の把握

- 本来自由であるべき事項

※出典元:厚生労働省「公正な採用選考の基本 (3)採用選考時に配慮すべき事項」(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm)

差別につながりかねない質問をした場合、その旨が求職者を通じて多くの人に伝わり、企業イメージを損ねる要因になり得ます。採用面接では、上記の点を踏まえた質問をするように心がけましょう。

採用面接で聞いてはいけない質問について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

本人に責任のない事項

厚生労働省が定める本人に責任のない事項は、次のとおりです。

- 本籍・出生地に関すること

- 家族に関すること

- 住宅状況に関すること

- 生活環境・家庭環境などに関すること

採用面接で質問しない場合でも、戸籍謄本や本籍が記載された住民票を提出させることは、就職差別に該当します。次のような質問は本人に責任のない事項になるため、採用面接では避けるようにしましょう。

- あなたの出身地はどこですか?

- 家族構成を教えてください。

- 現在の住居は賃貸ですか? など

出身地や家族の職業などは、求職者の適性や能力に直接関係ありません。上記の内容は、エントリーシートに記載させることも配慮に欠けると判断されます。

本来自由であるべき事項

厚生労働省が定める本来自由であるべき事項は、次のとおりです。

- 宗教に関すること

- 支持政党に関すること

- 人生観・生活信条に関すること

- 思想に関すること

- 労働組合に関する情報

- 学生運動や社会運動に関すること

- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

本来自由であるべき事項とは、宗教や支持政党などの思想信条に関わることです。労働組合に関する情報には、加入状況や活動歴も含まれます。次のような質問は本来自由であるべき事項になるため、採用面接では避けるようにしましょう。

- パートナーはいますか?

- 結婚の予定はありますか?

- 信仰している宗教はありますか?

- 支持している政党はどこですか? など

パートナーの有無や結婚の予定に関する質問は、求職者のプライバシーを侵害するおそれがあります。上記のような質問は企業に対する不快感や不信感にもつながるため、採用面接では求職者の適性や能力を判断する質問に限定して配慮を忘れないようにしましょう。

面接官の役割を理解して会社が求める人材を見極めよう

面接官は、人材を見極める重要な役割を果たします。採用面接の時間には限りがあるため、効率良く的確に人材を見極めることが大切です。しかし、面接官によって基準が異なると評価軸がぶれる可能性も。面接官が複数人いる場合は、自社の基準や項目を統一し、誰が担当しても同じように評価できる状態を整えておくと良いでしょう。

面接官ごとに重点的に見るポイントを明確にすると良いでしょう。

- 人事:ネガティブチェック(退職理由など)

- 現場:スキル面

- 役員:会社とのカルチャー/ビジョンマッチ

求職者の基本属性や経験、志向性などは、採用面接までに絞り込むことが可能です。

Re就活のスカウト機能を活用すれば、自社が求める人材を絞り込めるため、効率的に採用活動を進められます。Re就活の登録者の多くは20代の求職者なので、若手の採用を強化したい場合は、ぜひご活用ください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。