フレックスタイム制は、政府も活用を推進している制度です。近年は、働き方改革の一環として導入する企業が増えています。多くの業界で注目されているため、導入を検討している企業も多いのではないでしょうか。

フレックスタイム制は一般的なワークスタイルとは異なるため、メリットやデメリット、導入ポイントをおさえておくことが大切です。

この記事ではフレックスタイム制とは何か、どのような仕組みなのかを解説します。また、企業や従業員にもたらすメリットやデメリット、導入ポイントも併せて解説するので、ぜひこの機会に制度への理解を深めましょう。

フレックスタイム制とは

毎日の始業・終業時間を従業員が自由に決められる制度です。

日本では1987年の労働基準法改正により、1988年4月から導入されました。近年はフレックスタイム制に注目が集まっているため、導入する企業は増加傾向です。

厚生労働省の「令和3年就労条件総合調査 結果の概況」によると、フレックスタイム制を導入している企業は6.5%だったことがわかっています。前年の6.1%に比べると、0.4ポイント上昇しています。

| 調査年 |

変形労働時間制を 導入している企業 |

1年単位の 変形労働時間制 |

1カ月単位の 変形労働時間制 |

フレックス タイム制 |

| 令和3年 | 59.6% | 31.4% | 25.0% | 6.5% |

| 令和2年 | 59.6% | 33.9% | 23.9% | 6.1% |

※出典元:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/dl/gaiyou01.pdf)

フレックスタイム制の仕組み

従業員が労働時間を決められる清算期間

清算期間とは、「従業員の労働時間を定めた期間」のことです。従業員は、清算期間内であれば労働時間を自由に調整できます。

従来、フレックスタイム制の清算期間は1カ月でした。しかし、2019年の働き方改革関連法の改正により、上限が3カ月に延長されています。清算期間が延長されたことにより、従業員の個別の事情に応じた労働時間の調整がしやすくなりました。

たとえば7~9月の3カ月が清算期間の場合、子どもの夏休みに合わせて8月の労働時間を少なく、7月と9月を長く設定すれば、子どもと過ごす時間を増やすことが可能です。

清算期間内で労働すべき総労働時間

フレックスタイム制には、一般的な労働時間制度のように1日の所定労働時間は存在しません。その代わりに、清算期間内で従業員が働くべき時間の総労働時間が定められています。

総労働時間は標準となる1日の労働時間に、清算期間の所定労働日数をかけた時間を定めるのが一般的です。

ただし、1週間当たりの労働時間は、法定労働時間を超えてはいけません。そのため、清算期間内の1週間当たりの平均労働時間は、法定労働時間の範囲内になるよう設定する必要があります。

労働が必須時間帯のコアタイム

コアタイムとは、従業員が必ず労働しなければならない時間帯のことです。

コアタイムを設定する場合は、フレックスタイム制の導入時に従業員と労使協定を締結する必要があります。

従業員と雇用主の間で合意が得られれば、コアタイムの時間帯を自由に設定できます。コアタイムを設定すると、すべての従業員が揃う時間帯を作ることが可能です。そのため、会議やチーム作業をしやすいといったメリットがあります。

なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではありません。たとえばコアタイムを設定しないことで、従業員の働く日を自由に選択できるようにすることも可能です。

いつでも出退勤が可能なフレキシブルタイム

フレキシブルタイムとは、従業員が自由に出退勤できる時間帯のことです。時間帯は、企業ごとに自由に設定できます。

コアタイムを設定している場合は、コアタイムの前後にフレキシブルタイムを設定します。

また、コアタイムを設定せず、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。

フレックスタイム制を導入するメリット

フレックスタイム制を導入すると、一般的な労働時間制度以外のワークスタイルを提供できるため、従業員にさまざまなメリットをもたらします。

ワーク・ライフ・バランスを実現できる

フレックスタイム制は出退勤の時間を自由に決められるため、従業員はプライベートの時間を充実させられます。たとえば子育て中の従業員は、保育園の送り迎えで遅めに出社し、早めに退勤することも可能です。

前日の退社時間が遅くなった場合は休息時間を十分に取り、次の日は遅めに出社しても問題ありません。個別の事情に合わせて柔軟な働き方ができるため、従業員のワーク・ライフ・バランスの実現につながります。

通勤にともなうストレスを軽減できる

従業員のなかには、毎日の通勤ラッシュにストレスを感じている人もいるかもしれません。フレックスタイム制で始業・終業時間を従業員自身が選べるため、通勤ラッシュを避けることも可能です。

また、フレキシブルタイムの時間帯が早朝に設定されている場合は、通勤ラッシュが始まる前に出勤するのも選択肢のひとつです。従業員が少ない時間帯に出勤すれば通勤ラッシュを避けられるだけでなく、集中して仕事に取り組めます。

採用活動でアピールしやすい

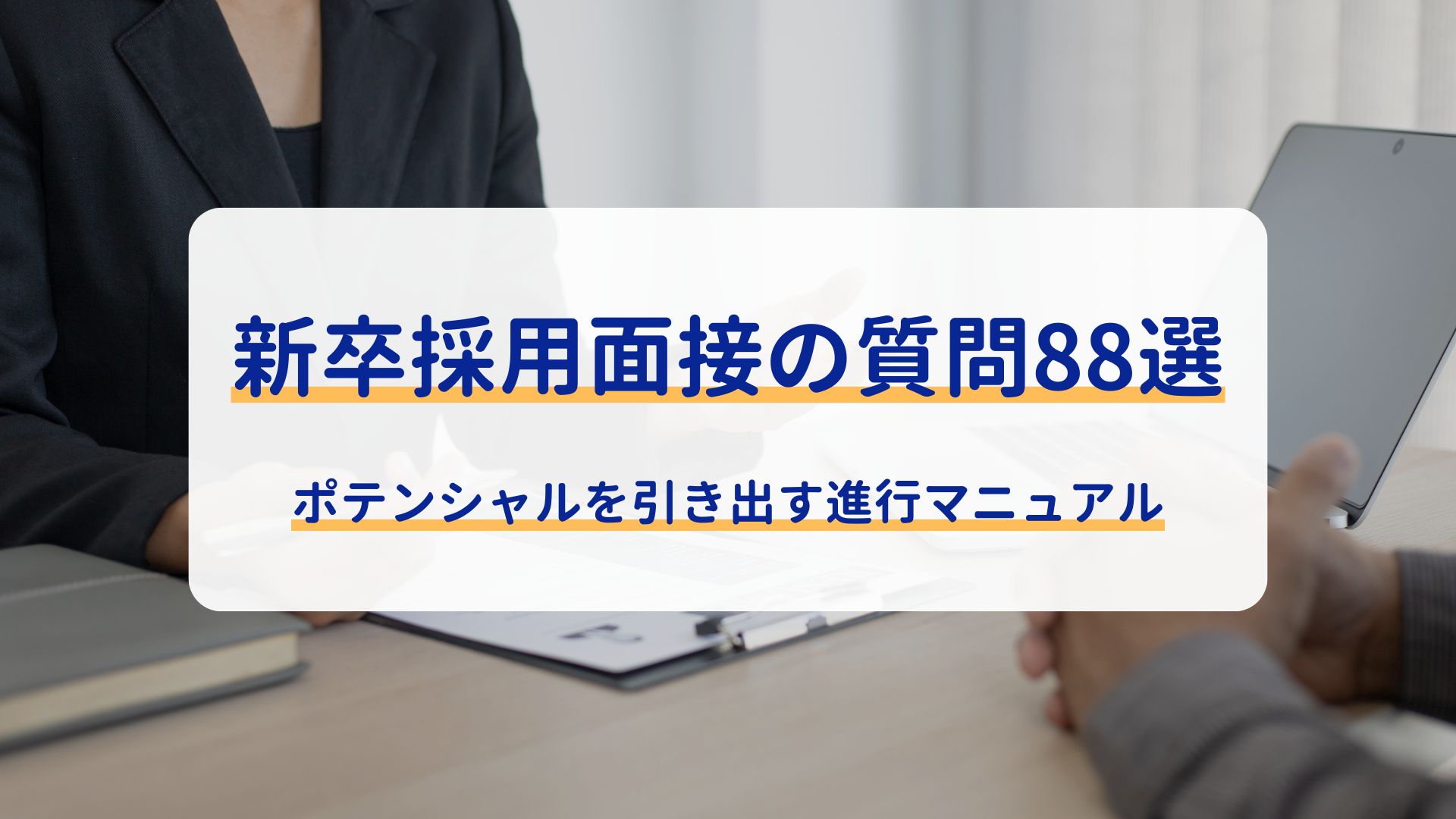

近年は、ワーク・ライフ・バランスを重視する求職者が増えています。株式会社学情が社会人経験3年以上の20代を対象に実施したアンケートでは、「転職しようと思う理由」に「残業を減らしたい、休日を確保したい」との回答が3番目に多い結果でした。

※参考:「20代の仕事観・転職意識に関するアンケート調査(転職理由)2023年8月版」(https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/230802/)

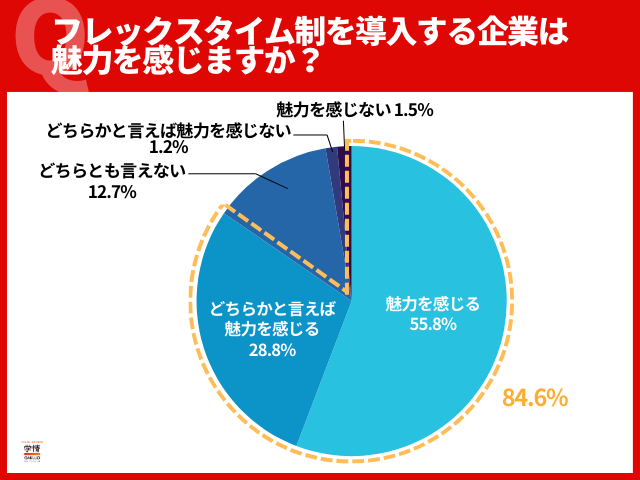

また、株式会社学情が20代のビジネスパーソンを対象に実施したアンケートでは、「フレックスタイム制を導入する企業は魅力を感じますか?」の設問に「魅力を感じる」「どちらかと言えば魅力を感じる」と回答した割合が合わせて8割を超えました。

※参考:「20代の仕事観・転職意識に関するアンケート調査(フレックスタイム制)2023年7月版」(https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/230714/)

フレックスタイム制を導入している企業は、求職者から「魅力的な労働環境を提供している企業」のイメージを持ってもらえます。採用活動で企業のアピールポイントになり、優秀な人材からの応募も期待できるでしょう。

フレックスタイム制を導入するデメリットと対策

フレックスタイム制には、いくつかのデメリットがあります。事前に対策を把握しておけば、デメリットを補うことが可能です。

社内コミュニケーションの希薄化

フレックスタイム制を導入すると出退勤の時間がばらばらになるため、すべての従業員が揃う時間が少なくなります。報告や相談が必要なときに、相手が出社していないといった事態もあるでしょう。

また、急な会議や打ち合わせが必要なときでも従業員が集まらず、業務が滞る可能性も考えられます。特にコアタイムを設定していない企業では、すべての従業員が揃う時間帯がないため、コミュニケーションの希薄化が懸念されます。

【対策】コアタイムを設定する

フレックスタイム制では、コアタイムを設定することが可能です。コアタイムを設定すればすべての従業員が揃う時間帯を作れるため、社内でのコミュニケーションがとりやすくなります。

コアタイムの時間帯は、企業ごとに決められます。会議の内容次第では予定時間を大幅に超える可能性もあるため、時間帯を長く設定しておくのもポイントです。

労働時間外でも連絡が入る可能性がある

日本では、一般的な労働時間制度を採用している企業もまだ多いのが現状です。自社がフレックスタイム制を導入することにより、従来に比べて取引先や顧客と時間を合わせるのが難しくなります。

そのため、労働時間外に取引先や顧客から連絡がくることも想定されます。レスポンスが遅いとこれまでの信頼関係を損なうおそれがあるため、フレックスタイム制の導入後も滞りなく連絡が取れる体制を作る必要性があるでしょう。

【対策】フレキシブルタイムのルールを決めておく

取引先や顧客から連絡があったときに、担当者が不在で対応できない事態は、いつでも出社・退社してよいフレキシブルタイムに起きます。

フレックスタイム制の導入後も、これまでと同じように社員と連絡がとれる体制を維持するには、フレキシブルタイムのルールを決めておくことが大切です。

たとえば担当者を複数人設定し、フレキシブルタイム中に誰かが対応するルールにするのも良いでしょう。また、取引先や顧客に対し、緊急の連絡は業務用携帯電話にかけてもらうよう呼びかける方法もあります。

勤怠管理が難しくなる

フレックスタイム制では、労働時間の調整を従業員に任せることになります。出退勤の時間や労働時間は従業員ごとに異なるため、従来の方法では勤怠管理が難しくなることを想定しておきましょう。

また、労働時間の管理を従業員に任せきりにすると、清算期間の総労働時間が不足するおそれもあります。総労働時間が不足した場合、不足分の賃金をカットする、時期の総労働時間に上乗せするなどの調整も必要です。

【対策】新たな勤怠管理システムの導入を検討する

従来の方法では勤怠管理が難しいと懸念される場合は、新たな勤怠管理システムの導入を検討しましょう。変形労働時間制に対応しているシステムを導入すれば、従業員ごとの労働時間を自動集計できます。

清算期間の総労働時間や残業時間などの把握もしやすくなるため、勤怠管理に対する課題の解決につながります。

フレックスタイム制を導入する際のポイント

フレックスタイム制を導入する際には、自社従業員や求職者に周知することも必要です。このほかにも就業規則への明記や労使協定の締結など、法的に必須な手続きもあります。

就業規則に明記する

労働基準法第八十九条第一項では、始業および終業時刻を就業規則に定めなければならないとしています。

フレックスタイム制の場合、始業および終業時間は従業員の自主決定に委ねるため、就業規則にその旨を明記しなければなりません。

なお、就業規則の記載例は、厚生労働省の「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」で確認できるので、ぜひ参考にしてください。

労使協定を締結する

清算期間が1カ月を超える場合は、従業員と雇用主の間で労使協定を締結する必要があります。労使協定では、次の項目の明記が必須です。

- 対象となる従業員の範囲

- 清算期間

- 清算期間における総労働時間

- 標準となる1日の労働時間

- フレキシブルタイム(※任意)

- コアタイム(※任意)

フレックスタイム制の対象となる従業員の範囲は、職種や部署などの単位で決めることが可能です。総労働時間は、清算期間を平均した1週間当たりの労働時間が法定労働時間の範囲を超えないように定めましょう。

標準となる1日の労働時間は、従業員が有給休暇を取得したときに支払われる賃金のベースになる労働時間の長さです。基本的には、清算期間内の総労働時間を所定労働日数で割った時間になります。

フレキシブルタイムやコアタイムを設定する場合は、時間帯の開始および終了時刻を労使協定で定めなければなりません。

従業員への周知を徹底する

フレックスタイム制には向き不向きの職種や業務があるため、すべての従業員に適用できないケースもあります。適用対象外となった従業員の中からは、不公平だと感じる人が出てくる可能性もあります。

フレックスタイム制は、出退勤の時間を従業員が自由に決められるといったメリットばかりではありません。社内コミュニケーションが取りづらくなる、労働時間の管理が難しいといったデメリットもあります。

従業員にはフレックスタイム制の必要性やデメリットもきちんと説明し、すべての従業員から理解を得るよう努めましょう。

自社の募集要項を更新する

近年は、柔軟な働き方を求める求職者が増えています。多様な働き方を導入している企業は応募者が集まり、優秀な人材の確保が期待できます。募集要項は、自社の魅力をアピールできる材料のひとつです。

求職者が募集要項でフレックスタイム制を導入することを知れば、詳細を聞くために会社説明会に訪れ、応募につながる可能性があります。

また、20代の人材確保を検討しているなら、Re就活の転職博を利用してみましょう。

転職博は、20代の若者を中心としたキャリアアップイベントです。来場者に企業の魅力を直接伝えられるため、若手の即戦力人材に出会えるかもしれません。転職博の資料は、こちらからダウンロードできます。

フレックスタイム制を導入して働き方改革をしよう

フレックスタイム制は、政府も推奨している制度です。2019年の働き方改革関連法の改正によって清算期間が延長されたため、より柔軟な働き方が実現できるようになりました。

しかし、すべての職種や業務に向いているとは限らないため、自社で適用範囲を十分に見きわめる必要があります。また、導入する際にはすべての従業員の理解を得ることが大切です。

就業規則への明記や労使協定の締結などの手続きもあるため、準備を徹底して導入に備えましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。