【企業向け】エンジニアの中途採用を成功させる全知識

公開日:2025.08.18

更新日:2025.10.27

「優秀なエンジニアを採用したいが、なかなか応募が集まらない」「採用しても、すぐに辞退されてしまう」といった悩みを抱える採用担当者の方も多いのではないでしょうか。

売り手市場が続くエンジニア採用市場では、従来の手法だけでは優秀な人材の確保が困難になっています。本記事では、エンジニアの中途採用市場の最新動向から、具体的な採用手法、成功のためのプロセス設計まで、採用担当者が知っておくべき全知識を網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、エンジニア採用における課題を解決し、自社にマッチした優秀な人材を獲得するための具体的なアクションプランを描けるようになるでしょう。

エンジニア中途採用市場の最新動向

エンジニアの中途採用市場は、企業のDX推進やIT需要の高まりを背景に、候補者優位の「売り手市場」が続いています。採用を成功させるためには、まず市場の現状を正しく理解することが不可欠です。

ここでは、ITエンジニアの需給ギャップや採用競争が激化する要因、そしてウィズコロナ以降の変化点について詳しく解説します。

ITエンジニア需給ギャップの推移

経済産業省が2019年に公表した「IT人材需給に関する調査」によると、IT人材の需要と供給の差(需給ギャップ)は年々拡大しており、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると予測されています。

有効求人倍率も高い水準で推移しており、特にWeb系エンジニアやインフラエンジニアなどの職種では、1人の候補者を複数の企業が取り合う状況が常態化しています。

業界別に見ると、特にIT業界やWebサービス業界での採用難易度が高く、製造業や金融業など、これまでITとは縁遠いとされてきた業界でもDX推進によりエンジニア需要が急増しており、競争は激化の一途をたどっています。

※参考:経済産業省「IT人材需給に関する調査」

採用競争が激化する要因

採用競争が激化している背景には、いくつかの複合的な要因があります。

まず、AIやデータサイエンスといった先端技術を扱える人材は世界的に見ても希少価値が高く、獲得競争が非常に激しくなっています。

また、働き方の多様化により、特定の企業に所属せずフリーランスや副業として活動する優秀なエンジニアが増加していることも、企業が正社員として人材を確保することを難しくしている一因です。

さらに、多くの企業が事業成長のためにIT活用を不可欠と考えており、エンジニアに対するニーズがかつてないほど高まっていることも、採用競争に拍車をかけています。

新卒採用の難化が、中途市場の競争をさらに激化させている背景には、新卒採用市場の厳しさも影響しています。

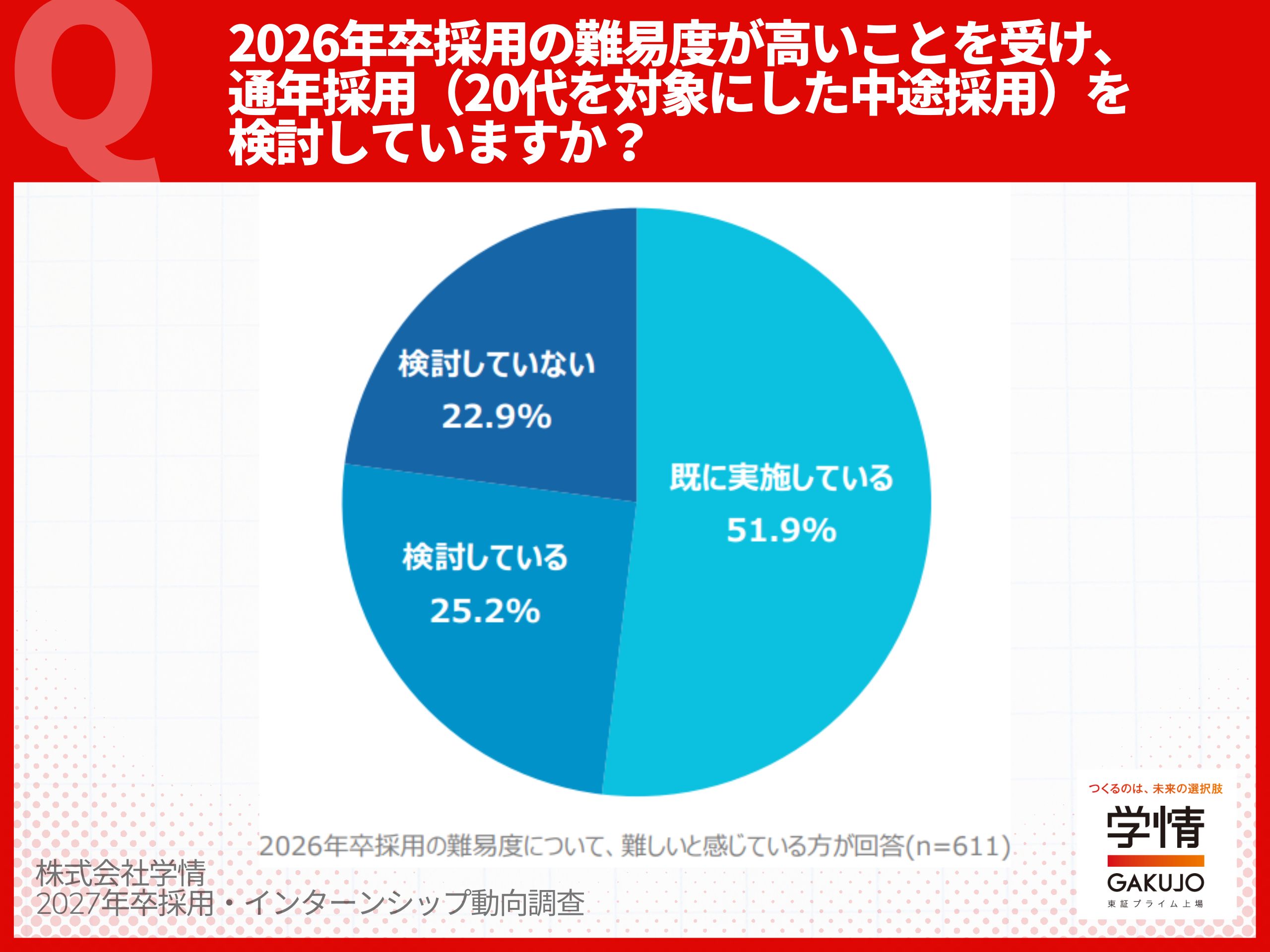

学情が実施した「2027年卒採用・インターンシップ動向調査」によると、2026年卒採用の難易度を「難しい」と感じている企業のうち、実に半数以上にあたる51.9%が、すでに既卒や第二新卒を含む「20代通年採用」を実施していることが明らかになりました。

さらに、25.2%の企業が「検討している」と回答しており、合わせると約8割近くの企業が20代を対象とした通年採用へとシフトしつつあることがわかります。

つまり、これまで新卒市場に注力していた企業までもが、20代の中途・若手人材市場に本格参入し始めているのです。

これにより、即戦力としての経験者だけでなく、ポテンシャル層も含めた全方位的な人材獲得競争が繰り広げられており、採用競争はますます激しさを増しています。

ウィズコロナ以降の採用市場の変化

新型コロナウイルスの感染拡大は、エンジニアの採用市場にも大きな変化をもたらしました。

最も大きな変化は、オンライン選考が急速に普及したことです。これにより、企業は地理的な制約なく、国内外の優秀な人材にアプローチできるようになりました。

また、リモートワークやフレックスタイム制度といった多様な働き方が浸透し、候補者は企業を選ぶ際に、より柔軟な労働環境を重視する傾向があります。企業側も、これまでは外部に委託していた業務を内製化するため、育成を前提とした社内SEなどの新規ニーズが生まれるなど、採用戦略の見直しを迫られています。

中途エンジニアの転職志向と動機

採用競争を勝ち抜くためには、ターゲットとなるエンジニアが何を考え、どのような動機で転職活動を行っているのかを深く理解することが重要です。

ここでは、中途エンジニアの転職動機や企業選びで重視する条件、そして彼らが採用市場でどのような立ち位置にいるのかを解説します。

転職動機と重視条件

中途エンジニアが転職を考える主な理由としては、「年収アップ」「新しい技術への挑戦」「キャリアパスの実現」「働き方の改善」などが挙げられます。

特に、自身の市場価値を高めたいという意識が強く、技術的な成長機会や挑戦できる環境を重視する傾向があります。そのため、提示される年収だけでなく、使用技術のモダンさ、開発プロセスの質、福利厚生、学習支援制度なども企業選びの重要な判断材料となります。

中途候補者の採用市場での立ち位置

中途採用市場において、スキルと経験を兼ね備えたエンジニアは「即戦力」として多くの企業から引く手あまたの存在です。

一方で、候補者自身は自身のキャリアに対して非常に慎重であり、安易に転職先を決めません。企業の技術力、将来性、カルチャー、そして自身の成長可能性などを多角的に評価し、納得できる環境でなければオファーを承諾しない傾向があります。

エンジニアの中途採用の課題と解決策

多くの企業がエンジニアの中途採用に苦戦していますが、その課題は大きく「母集団形成」「採用プロセスの最適化」「他社との差別化」の3つに集約されます。

これらの課題を克服するためには、まず自社が求める人材像を明確に定義し、それに基づいた戦略的な採用活動を展開することが不可欠です。

課題①:人材の母集団形成

優秀なエンジニアに出会うためには、まず質の高い母集団を形成することが最初の関門です。

解決策としては、ターゲット層に適した求人媒体を選定することに加え、社員の紹介を通じて候補者を探すリファラル採用や、SNSを活用した情報発信を強化することが有効です。

また、候補者の心に響くよう、求人票や募集要項に具体的な業務内容や開発環境、チームの雰囲気などを詳細に記載し、自社の魅力を最大限に伝える工夫が求められます。

課題②:採用プロセスの最適化

優秀な候補者ほど、複数の企業からアプローチを受けており、選考プロセスが長引くと他社に流れてしまうリスクが高まります。

書類選考から内定までの期間を可能な限り短縮し、迅速な意思決定を心がけることが重要です。また、スキルチェックではコーディングテストなどを導入して技術力を正しく評価しつつ、ポテンシャルやカルチャーフィットを見極めるための面接設計も欠かせません。

内定後も気を抜かず、丁寧なフォローアップを行うことで、内定辞退を防ぎましょう。

課題③:他社との差別化

採用競争が激化する中で、候補者から「選ばれる企業」になるためには、他社との明確な差別化が不可欠です。

給与や待遇面だけでなく、自社のビジョンや事業の社会性、エンジニアが成長できる環境、独自のカルチャーといった魅力を言語化し、一貫して発信し続けることが重要です。

また、リモートワークやフレックス制度、副業許可といった働きやすさをアピールすることも、特に若手エンジニアにとって大きな魅力となります。

エンジニアの中途採用の手法

エンジニアの中途採用には様々な手法が存在し、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。

募集するポジションや求めるスキルレベルに応じて、これらの手法を戦略的に組み合わせることが、採用成功の鍵となります。

手法①:求人広告・媒体掲載型

求人広告は、多くの候補者に一度にアプローチできる最も一般的な手法です。

dodaやエン転職のような総合型サイトから、Wantedlyのようなエンジニアに特化した媒体まで様々です。幅広い層にリーチできるメリットがある一方、応募者の質がばらつきやすいという側面もあります。媒体の特性を理解し、自社のターゲットに合ったものを選ぶことが重要です。

手法②:人材紹介サービス

人材紹介サービスは、エージェントが自社の要件に合った候補者を探し出し、紹介してくれるサービスです。

ITエンジニアに特化した紹介会社も多く、即戦力人材に出会える可能性が高いのがメリットです。成功報酬型のため初期費用はかかりませんが、採用決定時の手数料が比較的高額になる傾向があります。また、採用ノウハウが社内に蓄積しにくいという点も考慮が必要です。

手法③:ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業側から候補者に直接アプローチする「攻め」の採用手法です。

LinkedInやビズリーチなどのプラットフォームを活用し、自社の要件にマッチする人材をピンポイントで探してスカウトを送ります。転職潜在層にもアプローチできる有効な手段ですが、ターゲット選定やスカウト文面の作成など、運用には一定の工数とノウハウが求められます。

手法④:リファラル・自社採用サイト

リファラル採用は、自社の社員に知人や友人を紹介してもらう手法です。

社員の紹介であるため、カルチャーフィットしやすく、定着率が高い傾向にあります。採用コストを大幅に抑えられる点も大きな強みですが、社員の協力が不可欠であり、安定した母集団形成が難しい側面もあります。自社採用サイトは、企業のブランディングを伝え、魅力を直接アピールする重要な拠点となります。

手法⑤:転職イベント・SNS活用

エンジニア向けの転職イベントや技術カンファレンスへの出展は、多くの候補者と直接コミュニケーションを取れる貴重な機会です。

また、X(旧Twitter)や技術ブログなどを通じて、自社の技術力やカルチャーを発信することも、企業の認知度向上やブランディングに繋がります。ただし、いずれも効果測定が難しく、継続的な運用工数がかかる点を理解しておく必要があります。

手法⑥:未経験者の育成・派遣活用

即戦力人材の獲得が難しい場合、ポテンシャルを重視して未経験者を採用し、自社で育成するという選択肢も有効です。

長期的な視点では、自社のカルチャーにフィットした人材を育て上げることができます。また、一時的なリソース不足を補うためには、派遣エンジニアを活用することも一つの手段です。

エンジニアの中途採用のプロセス設計のポイント

採用活動を成功させるためには、各プロセスにおいて候補者の視点に立ち、戦略的に設計することが重要です。

ここでは、採用プロセスを設計する上で特に重視すべき5つのポイントを解説します。

ポイント①:ターゲット人材の明確化

採用活動の出発点は、どのような人材を求めているのかを具体的に定義することです。

「開発経験3年以上」といった曖昧な要件ではなく、担当するプロダクトやポジションごとに、必須となるプログラミング言語、フレームワークの経験、そしてどのようなキャリアパスを提供できるのかを詳細に設計しましょう。この定義が明確であるほど、その後の採用活動の精度が高まります。

ポイント②:魅力的な求人票の構成

求人票は、候補者が最初に企業と接点を持つ重要なツールです。

単なる業務内容の羅列ではなく、「どのような課題を解決するのか」「チームの文化や開発スタイル」「入社後に得られる経験やスキル」といった、候補者が働くイメージを具体的に描ける情報を盛り込むことが重要です。実際に活躍しているエンジニアに「入社の決め手」をヒアリングし、その内容を反映させるのも効果的です。

ポイント③:スキルセットとポテンシャルの見極め

選考では、候補者の現在のスキルセットを正しく評価すると同時に、将来の成長可能性(ポテンシャル)を見極める視点も欠かせません。

募集ポジションに求めるスキルや経験を事前に整理し、コーディングテストや過去の制作物(ポートフォリオ)を通じて技術力を客観的に評価します。面接では、新しい技術に対する学習意欲や、困難な課題に対する思考プロセスなどを確認し、ポテンシャルを評価しましょう。

ポイント④:自社カルチャーとの適合性

どれだけ高いスキルを持っていても、自社のカルチャーやチームの雰囲気に合わなければ、早期離職に繋がってしまいます。

面接では、候補者の価値観や仕事への向き合い方、コミュニケーションスタイルなどを深く掘り下げる質問を用意し、チームとの相性を見極めることが重要です。中途入社者が入社後スムーズに組織に馴染み、最大限のパフォーマンスを発揮できるかどうかを見据えた人選を心がけましょう。

ポイント⑤:スピード感と候補者体験

優秀なエンジニアは常に複数の選択肢を持っています。選考プロセスの遅延は、そのまま機会損失に直結します。

書類選考の結果通知や面接日程の調整は迅速に行い、候補者を待たせない配慮が不可欠です。選考プロセス全体を通じて、候補者に「この会社は誠実に対応してくれる」という良い印象(候補者体験)を提供することが、最終的な入社意欲を高めることに繋がります。内定後のフォローや、入社後のオンボーディング計画を丁寧に伝えることも効果的です。

エンジニアの中途採用におすすめの採用媒体・サービス

数ある採用媒体やサービスの中から、自社に最適なものを選ぶことは採用成功の重要な要素です。

ここでは、代表的なサービスを3つのカテゴリに分けて、それぞれの特徴や利用メリットを紹介します。

採用媒体①:エンジニア求人サイト

エンジニア採用において、求人サイトは母集団形成の基盤となる重要なチャネルです。

ここでは代表的な3つのサイトを取り上げ、それぞれの特徴を解説します。

doda

|

概要・特徴 |

dodaは、パーソルキャリアが運営する日本最大級の転職サービスです。求人情報サービスと人材紹介サービスを同一ブランドで提供しており、豊富な求人数と登録者数を誇ります。IT・エンジニア領域の専門サイトも擁しており、専門性の高い人材へのアプローチも可能です。 |

|

利用メリット |

圧倒的な登録者数を背景に、幅広い層のエンジニアにリーチできる点が最大のメリットです。スカウトサービスも充実しており、企業側から積極的にアプローチすることもできます。 |

|

ターゲット層 |

20代の若手から40代以上のベテランまで、幅広い年齢層とスキルレベルのエンジニアが登録しています。大手企業からベンチャーまで、多様なキャリアを志向する層がターゲットとなります。 |

エン転職

|

概要・特徴 |

エン・ジャパンが運営する総合転職サイトで、「世界一、信頼できる求人情報」をコンセプトに掲げています。仕事のやりがいだけでなく、厳しさや向いていない人の特徴まで記載することで、入社後のミスマッチを防ぐ工夫がされています。 |

|

利用メリット |

求人情報の信頼性が高く、企業文化や働き方を深く理解した上で応募してくる、意欲の高い候補者と出会える可能性が高いです。サイトの評判から、誠実な採用活動を行いたい企業に適しています。 |

|

ターゲット層 |

主に20代〜30代の若手・中堅層が中心です。特に、企業の理念や働き方を重視し、慎重に転職活動を進めたいと考える層から支持されています。 |

Wantedly

|

概要・特徴 |

「シゴトでココロオドルひとをふやす」をミッションに掲げるビジネスSNSです。給与や待遇といった条件ではなく、企業のビジョンやカルチャーへの「共感」を軸としたマッチングを創出します。 |

|

利用メリット |

企業の魅力をストーリーとして発信できるため、採用ブランディングに非常に効果的です。転職潜在層にもアプローチしやすく、「まずは話を聞いてみたい」というカジュアルな接点から関係を構築できます。 |

|

ターゲット層 |

20代〜30代の若手層が中心で、特にスタートアップやWeb・IT業界への関心が高いユーザーが多いです。自身の成長や社会貢献への意欲が高い層がターゲットとなります。 |

採用媒体②:専門性の高い人材紹介会社

即戦力となるハイスキルなエンジニアを採用したい場合、IT・Web業界に特化した人材紹介会社の活用が非常に有効です。

ここでは代表的な2つのサービスを紹介します。

レバテックキャリア

|

概要・特徴 |

レバテック株式会社が運営する、IT・Web業界のエンジニア・クリエイター採用に特化した最大手クラスの人材紹介サービスです。業界を熟知したキャリアアドバイザーが、企業の技術的なニーズまで深く理解した上で最適な人材を提案します。 |

|

利用メリット |

アドバイザーが企業の開発現場や技術スタックに関する詳細な情報を持っているため、ミスマッチの少ない高精度なマッチングが期待できます。非公開のハイスキル求人が多く、市場に出てこない優秀な人材に出会える可能性が高い点も大きなメリットです。 |

|

ターゲット層 |

即戦力として活躍できるスキルを持つ、30代を中心とした中堅〜ハイクラスのエンジニアがメインターゲットです。特に専門性の高い技術領域で経験を積んだ人材が多く登録しています。 |

type転職エージェント

|

概要・特徴 |

キャリアデザインセンター株式会社が運営し、20年以上の歴史を持つ人材紹介サービスです。特に一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)の求人に強く、IT・Web業界専任のキャリアアドバイザーチームを擁しています。 |

|

利用メリット |

長年の実績からくる企業との太いパイプが強みで、独占求人や非公開求人を多数保有しています。候補者一人ひとりに対する丁寧なカウンセリングと、高い年収交渉力にも定評があり、企業と候補者の双方にとって満足度の高いマッチングを実現します。 |

|

ターゲット層 |

キャリアアップを目指す20代後半から30代のエンジニアが中心です。ポテンシャルを秘めた若手から、マネジメント経験のあるベテランまで、幅広い層の採用に対応可能です。 |

採用媒体③:ダイレクトリクルーティングサービス

ダイレクトリクルーティングは、企業から候補者へ直接アプローチする「攻め」の採用手法です。転職潜在層にもアプローチできるため、優秀な人材の獲得競争において有効な手段となります。

Re就活テック

|

概要 |

株式会社学情が運営する、30代専門の転職サイト「Re就活30」をプラットホームとした、即戦力のITエンジニア採用を実現するダイレクトリクルーティングサービスです。これまでの経験を活かしてキャリアアップを目指す、意欲の高い20代後半~30代の採用に特化しています。企業の将来を担うコア人材や次世代リーダーの獲得を目的としたサービスです。 |

|

利用メリット |

豊富な経験とスキルを持つ即戦力人材のデータベースに直接アクセスできます。キャリアアップ志向の強いユーザーが多いため、質の高いマッチングが期待でき、企業の成長を加速させる人材の採用に繋がります。 |

|

特徴 |

20代後半~30代、専門性やマネジメント経験を持つ人材が多い点が最大の特徴です。単なる転職ではなく、キャリアの飛躍を目指すユーザー層が中心となっています。Re就活30に搭載された操作性・効果性の高いヘッドハンティング機能を駆使し、選考打診はもちろん、カジュアル面談打診が可能で、ヘッドハンティング開封率は約80%を実現しています。 |

|

ターゲット層 |

20代後半~30代の経験者層。特に、専門スキルを活かしてさらなるキャリアアップを目指すエンジニアや、マネジメント職に挑戦したいと考えている即戦力人材がメインターゲットとなります。 |

LinkedIn(リンクトイン)

|

概要 |

世界最大級のビジネス特化型SNSです。実名制で、自身の学歴や職務経歴、スキルなどを詳細に登録するため、プロフェッショナルなネットワーキングや採用活動のプラットフォームとして世界中で活用されています。 |

|

利用メリット |

国内だけでなく、海外の優秀なエンジニアにも直接アプローチできるグローバルなリーチ力が最大のメリットです。転職を積極的に考えていない潜在層にも、自社の魅力を伝え、関係性を構築することができます。 |

|

特徴 |

候補者のスキルや経験、共通の知人などが可視化されており、非常に精度の高いターゲティングが可能です。リファレンス(推薦状)機能もあり、候補者の信頼性を多角的に判断できます。 |

|

ターゲット層 |

外資系企業やグローバルに事業を展開する企業で働く、ハイスキルなエンジニアが中心です。特定の技術領域で高い専門性を持つ人材や、マネジメント層へのアプローチに適しています。 |

ビズリーチ

|

概要 |

株式会社ビズリーチが運営する、ハイクラス人材に特化した会員制の転職サービスです。一定の基準を満たした候補者のみが登録できるため、質の高い母集団が形成されています。 |

|

利用メリット |

即戦力となる経営幹部や管理職、専門職の人材が豊富です。企業側から直接スカウトを送ることで、優秀な人材に効率的にアプローチできます。ヘッドハンターも利用しており、多角的な採用活動が可能です。 |

|

特徴 |

登録者は自身の市場価値を把握したいという意欲が高く、スカウトへの反応も比較的アクティブです。年収1,000万円以上の求人が3分の1以上を占めるなど、ハイクラス向けの求人が中心です。 |

|

ターゲット層 |

年収600万円以上のマネジメント層や、特定分野で高い専門性を持つ30代〜40代のエンジニアがメインターゲットです。CTO候補やVPoEといった、経営に近いポジションの採用に強みがあります。 |

エンジニアの中途採用のよくある質問

ここでは、エンジニアの中途採用に関して、採用担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

採用活動を進める上での参考にしてください。

よくある質問①:未経験エンジニアの採用は可能か?

はい、可能です。ただし、成功させるにはいくつかのポイントがあります。

「未経験者歓迎」とするだけでなく、入社後の研修制度やメンター制度、具体的なキャリアパスを明示し、成長できる環境があることをアピールすることが重要です。ポテンシャルを重視し、論理的思考力や学習意欲の高い人材を見極める選考設計が求められます。

よくある質問②:即戦力人材を惹きつけるには?

即戦力人材は、給与だけでなく、挑戦できる環境や技術的な裁量権を重視します。

求人票では、使用技術や開発環境、解決しようとしている課題を具体的に記載しましょう。面接では、現場のトップエンジニアを同席させ、技術的なディスカッションを行うことで、候補者の興味を引きつけます。オファー提示の際には、期待する役割やミッションを明確に伝え、入社への動機付けを行うことが効果的です。

よくある質問③:採用難時代における採用計画・予算の立て方

やみくもに投資するのではなく、戦略的な計画と予算配分が不可欠です。

まず、採用目標人数とポジションを明確にし、各採用手法の過去の実績や費用対効果を分析します。その上で、「応募数」「書類選考通過率」「内定承諾率」といったKPIを設定し、進捗を定期的にモニタリングしながら、予算配分を柔軟に見直していくことが重要です。

エンジニアの中途採用活動の流れ

エンジニアの中途採用は、計画的に進めることが成功の鍵です。

ここでは、採用活動の基本的な流れを4つのステップに分けて解説します。

STEP①:ニーズ・要件定義

まず、事業計画に基づいて、どの部署で、どのようなスキル・経験を持つ人材が、いつまでに必要なのかを明確にします。

現場のマネージャーやエンジニアと連携し、具体的な業務内容や技術要件、そしてチームにフィットする人物像(ペルソナ)を詳細に定義します。この最初のステップが、採用活動全体の成否を左右します。

STEP②:母集団形成と応募受付

STEP①で定義した要件に基づき、最適な採用手法(求人広告、人材紹介、ダイレクトリクルーティングなど)を選定し、母集団形成を開始します。

求人票を公開し、必要に応じてスカウトメールを配信します。応募者に対しては、迅速かつ丁寧な対応を心がけ、スムーズな選考プロセスへと繋げます。

STEP③:選考・オファー・内定

書類選考、技術面接、最終面接といったプロセスを通じて、候補者のスキル、経験、カルチャーフィットを多角的に評価します。

評価基準を事前に明確にし、面接官の間で目線を合わせておくことが重要です。内定を出す際には、給与や待遇だけでなく、入社後の役割や期待を伝えるオファー面談を実施し、候補者の入社意欲を高めます。内定承諾後は、定期的なコミュニケーションを取り、内定辞退の防止に努めます。

STEP④:入社後フォロー・定着支援

採用は、候補者が入社したら終わりではありません。入社後のスムーズな立ち上がりを支援するオンボーディングが非常に重要です。

メンター制度の導入や、定期的な1on1ミーティングの実施などを通じて、新しい環境への適応をサポートし、早期離職を防ぎます。中途入社者が安心してパフォーマンスを発揮できる環境を整えることが、次の採用成功にも繋がります。

20代・第二新卒エンジニアのポテンシャル採用のススメ

即戦力人材の獲得競争が激化する中、企業の持続的な成長のためには、20代の若手エンジニアをポテンシャルで採用し、自社で育成していく視点がますます重要になっています。

ここでは、ポテンシャル採用が企業にもたらすメリットと、成功させるための具体的な方法について解説します。

1. なぜ今、20代のポテンシャル採用が企業の成長に繋がるのか?

高い成長意欲と学習能力

20代の若手人材は、新しい技術や知識を吸収する力に優れています。

強い成長意欲は、組織全体の学習文化を促進し、変化の速いIT業界において大きな武器となります。

自社カルチャーへの高いフィット

特定の企業文化に染まっていないため、柔軟に自社の価値観や開発スタイルにフィットしやすい傾向があります。

将来のリーダーやコアメンバーとして、長期的な視点で育成することが可能です。

組織の活性化と多様性の確保

若手社員の新しい視点やエネルギーは、既存のチームに良い刺激を与え、組織全体の活性化に繋がります。

また、異業種からの転職者であれば、これまでになかった発想をもたらし、イノベーションのきっかけとなることも少なくありません。

2. スキルシートには現れない「伸びしろ」の見極め方

ポテンシャル採用の成否は、「現時点でのスキル」ではなく、「将来の活躍可能性」をいかに見抜くかにかかっています。

面接や選考では、以下の3つのポイントに注目しましょう。

① 学習意欲

|

Point |

自ら学び、行動しているか。 |

|

Check |

GitHubでのアウトプット、個人ブログやQiitaでの発信内容、学習に使った書籍やオンライン教材。 |

|

質問例 |

「この技術を学ぼうと思ったきっかけは何ですか?」 「学習中、一番つまづいた点と、それをどう乗り越えましたか?」 |

② 論理的思考力

|

Point |

筋道を立てて考え、説明できるか。 |

|

Check |

制作したポートフォリオの目的や設計思想、面接での受け答えの分かりやすさ。 |

|

質問例 |

「なぜ、このポートフォリオを作ろうと思ったのですか?」 「エンジニアとして、3年後どのような姿になっていたいですか?その理由は?」 |

③ 主体性と粘り強さ

|

Point |

人任せにせず、最後までやり遂げる力があるか。 |

|

Check |

ポートフォリオの完成度、チームでの開発経験における役割や貢献。 |

|

質問例 |

「前職(アルバイト等)で、自ら課題を見つけて改善した経験はありますか?」 「チーム開発で意見が対立した時、どう対応しましたか?」 |

3. ポテンシャル採用を成功に導く、具体的な3つのステップ

意欲ある若者からの応募を集め、採用に繋げるためには、戦略的なアプローチが必要です。

「成長」を予感させる求人票を作成する

「未経験者歓迎」だけでは響きません。

「入社後の研修カリキュラム」「メンター制度の有無」「3年後のキャリアパス例」など、入社後の成長イメージが具体的に描ける情報を盛り込みましょう。

「相互理解」を重視した選考プロセスを設計する

一方的に評価するのではなく、候補者の不安を解消し、自社の魅力を伝える場として選考を設計します。

現場の若手エンジニアが参加するカジュアル面談の機会を設け、リアルな働き方やチームの雰囲気を伝えることが内定承諾率の向上に繋がります。

「採用して終わり」にしない育成・オンボーディング体制を構築する

ポテンシャル採用は、入社後のフォローが最も重要です。

最初の3ヶ月で安心して業務に慣れてもらうための研修・OJT計画や、定期的な1on1ミーティングを設定するなど、会社全体で育てる体制があることを伝えましょう。この体制こそが、貴社にとって最高の「魅力」となります。

戦略的採用活動がエンジニア中途採用の成功を左右する

本記事では、エンジニアの中途採用を成功させるための知識を網羅的に解説しました。IT人材の需給ギャップが拡大し、採用競争が激化する現代において、企業はこれまで以上に戦略的な採用活動を求められています。

重要なのは、まず市場の動向とエンジニアの転職志向を正しく理解することです。その上で、自社が求める人材像を明確に定義し、ターゲットに響く魅力的な情報発信と、迅速で丁寧な選考プロセスを設計することが不可欠です。

求人広告、人材紹介、ダイレクトリクルーティングといった多様な採用手法の中から、自社の状況や募集ポジションに合わせて最適なものを組み合わせ、時にはポテンシャル採用といった長期的な視点も取り入れながら、粘り強く活動を続けることが、採用成功への唯一の道と言えるでしょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。