企業のDX推進により、デジタル人材の需要が高まっています。本記事では、デジタル人材の定義やデジタル人材を育成する方法、採用のポイントなどについて解説します。

デジタル人材を獲得するための課題を把握し、採用活動を効率的に進めましょう。

デジタル人材の定義

デジタル人材とは、AIやIoT、パソコンで行われる事務作業を自動化する技術RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの最先端技術を用いて、企業に価値をもたらす人材のことを指します。明確な定義はなく、高い技術力と専門知識を兼ね備えた人材を示すことが多いです。

近年のDX推進によって、デジタル人材の需要が高まっています。

DX人材とデジタル人材の違い

DX人材とは、最先端技術を駆使し、企業に新たな価値を創造してビジネスに変革をもたらす人材のことです。リーダーとしてプロジェクトを牽引するコミュニケーション能力や俯瞰的な視点が求められます。

デジタル人材との違いは、企業の変革を担っていることです。DX人材は専門的知識に加え、技術を活用した企業の変革を主導しなければいけません。

IT人材とデジタル人材の違い

中小企業庁は、IT人材について「ITの活用や情報システムの導入を企画、推進、運用する人材のこと」と定義しています。

IT人材は従来のIT技術も含めて、ITの活用や情報システムの導入などが主な役割です。一方、デジタル人材は最先端技術を用いて、企業に新たな価値をもたらす点が異なります。

※参考:中小企業庁「中小企業白書(2016年版)」

デジタル人材が不足している理由

デジタル人材が充足している企業はほとんどありません。多くの企業でデジタル人材不足が課題となっており、採用活動に苦戦しています。

デジタル人材が不足している理由は次の通りです。

- デジタル人材の需要が高まっている

- IT技術の進化に人材育成が追いつかない

- 少子化による人口減少

デジタル人材の需要が高まっている

企業のDX推進や最先端技術の発達により、デジタル人材の需要が高まっています。令和6年12月の全体の有効求人倍率が1.25倍だったのに対して、情報処理・通信技術者の求人倍率は1.58倍でした。

デジタル人材は、IT業界だけでなく、幅広い業界から求められており、人材獲得競争が激化しています。

実際に、IT企業の採用現場からも危機感の声が上がっています。

例えば、ITコンサルティングを手掛けるアイティジョイン株式会社では、「設立当初は経験者を採用ターゲットにしていたが、業界全体で人材獲得競争が激化し、採用が難しくなった」ことを受け、未経験の若手を育成する採用方針へと転換しました。

このように、専門企業ですら経験者の確保が困難な状況にあることからも、デジタル人材の需要がいかに逼迫しているかがうかがえます。

※参考:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年12月分)について」

IT技術の進化に人材育成が追いつかない

IT技術の進化は非常に速く、人材育成が追いついていません。日本ではシステム開発をベンダー企業に依頼することが多く、社内エンジニアを育成できていないことが大きな課題となっています。

それと同時に、エンジニアの育成に必要なノウハウや環境が醸成できていないのも、IT技術の進化に人材育成が追いついていない要因のひとつです。

労働人口の減少

現在の日本の労働人口は増加傾向にありますが、少子化の影響を受け、将来的には減少幅が大きくなると予想されます。

すでに社員の高齢化が進んでいる企業では、組織の若返りを図るために、若手社員の採用に注力しています。将来を見据えた採用活動が活発になっているのも、人材獲得競争が激化している要因のひとつです。

デジタル人材を育成する方法

デジタル人材を獲得するには、即戦力となる人材を採用するだけでなく、自社で育成することも大切です。

育成環境を整えることで、未経験や経験の浅い若手層も受け入れられるようになり、採用の幅が広がります。

デジタル人材の育成を考える上で、まず押さえておきたいのは、若手層が持つ高いデジタルリテラシーです。

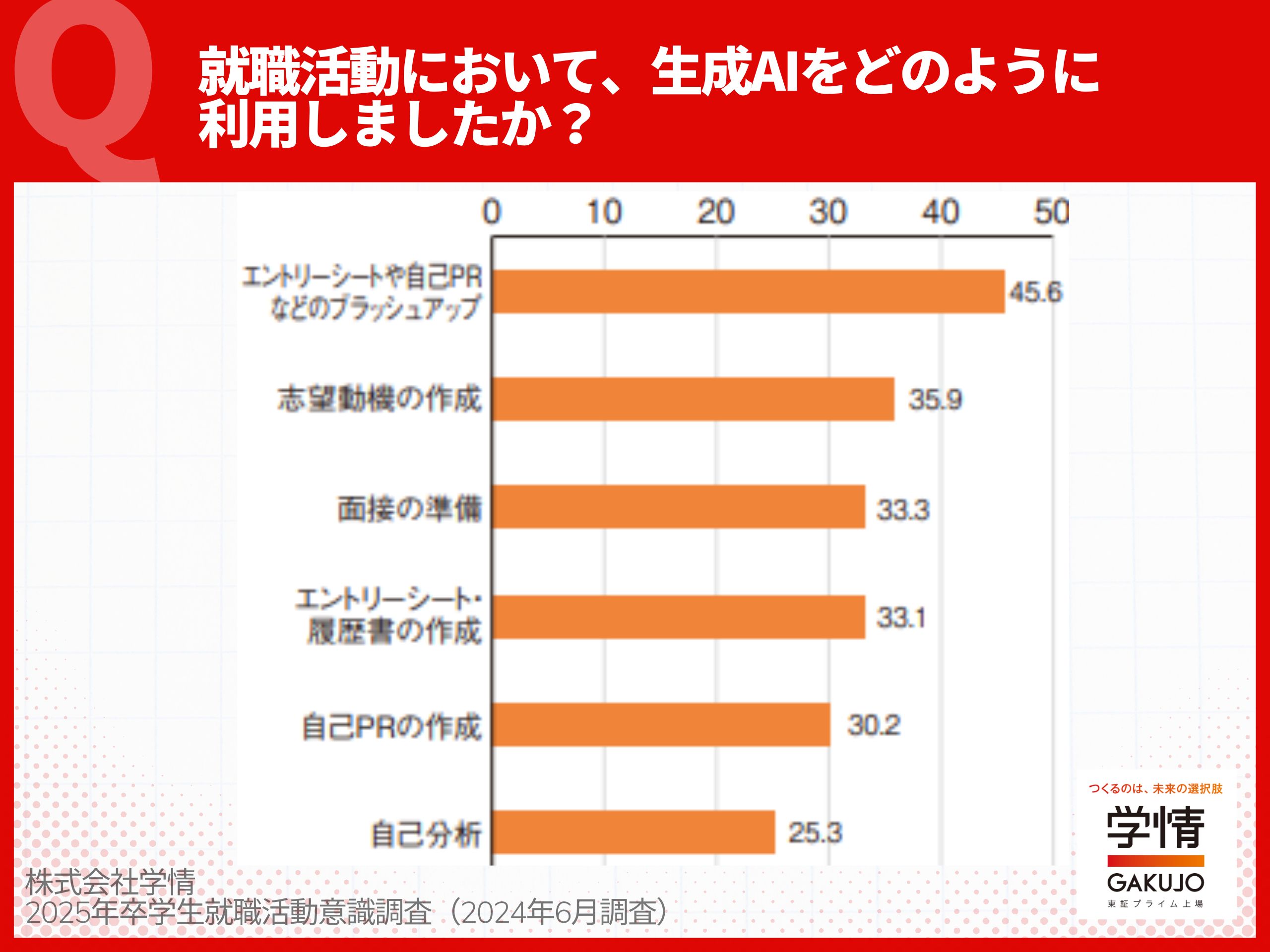

学情が2026年卒の学生を対象に実施した調査によると、生成AIを「利用していない」と回答した学生はわずか22.8%。約8割の学生が、エントリーシート作成や面接準備など、就職活動のさまざまな場面でAIを活用していることがわかっています。

つまり、若手世代は新しいデジタルツールを抵抗なく使いこなし、課題解決に活かす素養をすでに備えています。

そのため、企業が行うべき育成は「ゼロからITスキルを教える」ことにとどまりません。彼らのデジタル感度をビジネス価値の創出につなげるための環境や機会をどう提供するかがポイントになります。

具体的には、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて実践的な経験を積ませるとともに、AIツールやデータ活用の機会を積極的に与えることで、若手社員の成長と組織のデジタル推進を同時に促すことができます。

OJTで実践経験を積む

デジタル人材を育成するには、OJTで実践経験を積むのが効果的です。

OJTとは、実際の業務を体験しながら知識やスキルを習得する研修制度のことです。OJTを通じて、プロジェクトの進行方法やデジタルツールの使用方法などを学んでいきます。

OJTを成功させるには、お互いに学び合える関係を構築したり、現場のニーズを汲み上げてブラッシュアップしたりすることが大切です。

リスキリングを実施する

リスキリングとは、業務に必要な新しい技術や知識を習得することです。会社主導で、必要な技術や知識を選定し、それを習得するためのプログラムを決定します。

社内で研修や勉強会を実施するのが難しい場合は、外部のリスキリングサービスを活用しても良いでしょう。たとえば、eラーニングなら自由な時間や場所で受講できるので導入しやすいです。

資格取得を支援する

資格取得支援制度とは、社員のスキルアップを目的に、企業が資格の受験料や教材費を負担したり、資格に応じた手当を支給したりする制度です。社員の努力を評価することで、モチベーションの向上につながります。

IT関連の資格の一例は次の通りです。

- 基本情報技術者

- 応用情報技術者

- 情報処理安全確保支援士

- ネットワークスペシャリスト

- ITサービスマネージャ

- プロジェクトマネージャ

デジタル人材育成支援事業を活用する

自治体によっては、デジタル人材育成に取り組む企業に対して、社内研修のサポートや助成金の支給を行っている場合があります。

たとえば、愛知県では階層別の研修やセミナーを実施。人材育成に悩んでいる中小企業に対してアドバイザーを派遣する取り組みが行われています(2025年度の実施は未定)。

また、福岡県でもデジタル人材育成のノウハウを学ぶ講座を開催したり、デジタル活用や人材育成の課題解決のためにコーディネーターを派遣しています。

※参考:愛知県「デジタル人材育成支援事業」

福岡県「DX人材育成・確保促進事業」

デジタル人材を採用するポイント

即戦力となるデジタル人材を採用するのは非常に困難です。即戦力人材だけにフォーカスせず、自社とのマッチングを意識した採用を目指しましょう。

採用要件を明確にする

デジタル人材を採用するには、採用要件を明確にすることが大切です。求めるスキルや経験、実績だけでなく、パーソナリティについても細かく設定します。

また、採用要件を設定する際は、募集するポジションの社員にヒアリングすることで、現場が求めている人物像を反映できます。

採用要件は求職者を評価する基準となるため、選考に関わるすべての社員と共有しましょう。

デジタル人材採用に適した採用手法を選ぶ

採用手法を選定する際は、デジタル人材採用に適した媒体を選びましょう。

たとえば、キャリア採用を目指すなら、20代後半から30代に特化したダイレクトリクルーティングサイト「Re就活30」がおすすめです。

スカウトメールとヘッドハンティングの2種類のメールを目的に応じて使い分けることで、効率的にアプローチできます。

ヘッドハンティングを活用する

DX推進の主軸となる人材を採用する場合は、ヘッドハンティングの活用を検討しましょう。

ヘッドハンティング会社が自社の採用要件に適した人材をサーチしてくれるため、ハイスペックな人材との出会いが期待できます。

ただし、成果報酬の相場が想定年収の30〜35%程度と高額なため、採用コストが高くなりやすい点に注意が必要です。

カジュアル面談を実施する

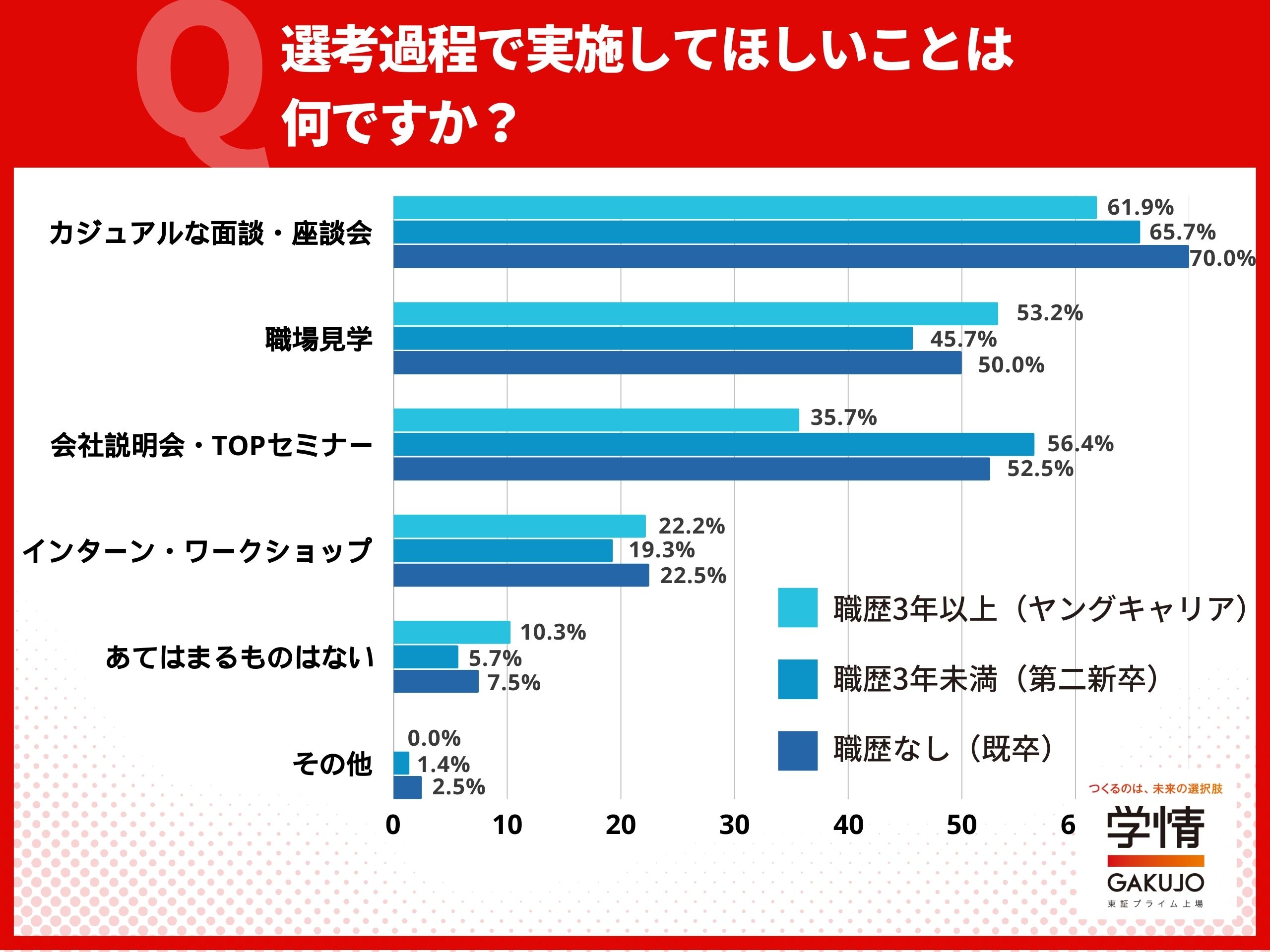

カジュアル面談とは、選考前に企業と求職者がリラックスして話せる機会のことです。合否を出さないため、選考では聞きづらいことも質問しやすく、相互理解を深めたり、求職者の志望度を高めたりする効果が期待できます。

株式会社学情の調査によると「選考過程で実施してほしいことは何ですか?」という質問に対して、6〜7割の求職者が「カジュアルな面談・座談会」と回答しました。

※参考:株式会社学情「転職意識調査レポート2024」

オンボーディングを実施する

オンボーディングとは、従業員の早期離職防止や早期戦力化を目的とした施策のことです。

たとえば、現場のエンジニアに協力を仰ぎ、選考に参加してもらったり、スキルチェックの試験の採点を任せたりすることで、求職者の資質や能力を見極めやすくなります。

また、人間関係の構築やコミュニケーションの取りやすさなど、組織への順応や能力を活かせる環境の提供なども重要です。

競合他社と差別化を図る

デジタル人材は需要が高く、内定を出しても辞退されることが少なくありません。競合他社への流出を防ぐには、独自の魅力や強みをアピールし、差別化を図ることが大切です。

高い年収や充実した福利厚生も魅力のひとつですが、スキルアップが目指せる環境や求職者のキャリアプランが叶えられることも大きな魅力になります。

デジタル人材を採用するなら「Re就活30」がおすすめ

デジタル人材とは、最先端技術を用いて、企業に価値をもたらす人材のことです。企業のDX推進やIT技術の進化により、デジタル人材の需要が高まっています。

経験者の採用を目指すなら「Re就活30」がおすすめです。「Re就活30」は20代後半から30代に特化したダイレクトリクルーティングサイトのため、経験者に効率よくアプローチできます。

デジタル人材の採用にお悩みの方は、株式会社学情へお問い合わせください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)

1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。