「従業員の離職率低下に努めているが、現実は難しい」と悩んでいませんか。

採用ミスマッチを防ぎ、社員を自社に定着させるには、労働市場の現況を把握して、採用戦略に反映させる必要があります。

労働市場の現況を把握するための指標として、厚生労働省が定期的に発表している有効求人倍率があります。有効求人倍率では景気や労働市場の現況だけでなく、職業別や地域別の就職難易度も確認可能です。

本記事では、2023年1月現在の最新データをもとに、有効求人倍率を職種・地域別に紹介するとともに、採用活動のポイントなどについて職種ごとに解説します。この記事を読むことで、労働市場の現況が理解でき、自社に適した採用活動のポイントが把握できるでしょう。

有効求人倍率で分かる市場状況

有効求人倍率とは、企業からの求人数(有効求人数)を、公共職業安定所(ハローワーク)に登録している求職者(有効求職者数)で割った値を指す言葉です。求職者一人に対し、何人分の求人が存在するのかを示しています。

有効求人倍率は、景気を図るための経済指標の一つです。有効求人倍率が高いと、企業は人を雇用する余裕があると見なされ、好景気と判断できます。

有効求人倍率は厚生労働省の「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」で毎月公表されているため、いつでも最新情報を確認することができます。また、テレビや新聞などでも定期的に報道されているため、採用担当者は共通認識として知っておく必要があるでしょう。

有効求人倍率が高いときは売り手市場

有効求人倍率が1以上のときは、求職者数よりも求人数が多い状態を表しています。求職者にとって有利な状況となるため、企業は求職者側の要望やニーズを意識した求人を行う必要があります。

有効求人倍率が低いときは買い手市場

有効求人倍率が1未満のときは、求職者よりも求人数が少ない状態を表し、企業側にとって優位な買い手市場となります。

買い手市場では、一つの求人に対して応募者が殺到する可能性もあり、選考の倍率が上がります。企業は応募者が増えることで、優秀な人材を確保できる可能性が高まるでしょう。

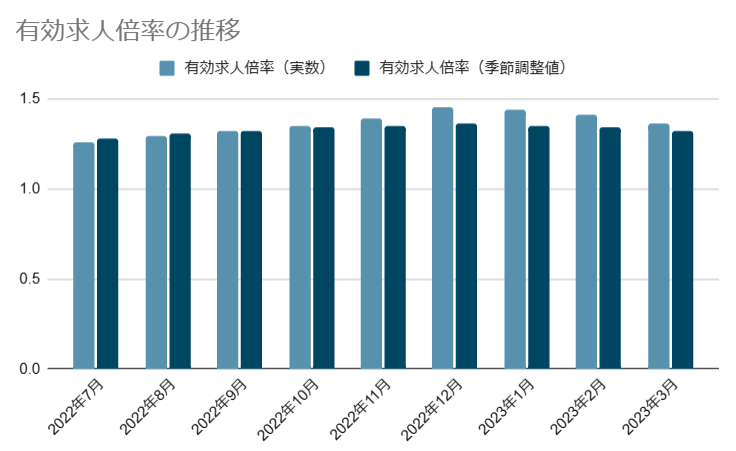

【2023年】有効求人倍率の推移

有効求人倍率の推移は、次のグラフのとおりです。

※パートタイムを含む

※出典元:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和5年3月分及び令和4年度分)について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32763.html)

有効求人倍率は全体的に上昇しています。倍率は1以上となっており、グラフからは売り手市場であることが読み取れます。

実数の右にある季節調整値とは、有効求人倍率の実数から季節的要因を除去した数値です。季節的要因とは、月ごとの稼働日数の違いや正月や年度末の決算などの社会習慣、制度の影響など月々の変動の癖を指します。季節的要因が含まれていると単純に比較できないため、実数とともに季節調整値も公表されているのです。

【職種別】有効求人倍率

有効求人倍率は、職種別でも公表されています。2023年3月に厚生労働省が発表した統計結果から代表的な職種の有効求人倍率を見ていきましょう。

| 職種 | 有効求人倍率 |

| 営業職 | 2.06 |

| 事務職 | 0.51 |

| 販売職 | 1.98 |

| サービス・接客職 | 2.98 |

| 社会福祉専門職(福祉相談員・介護支援専門員・保育士など) | 3.02 |

| IT系エンジニア(情報処理・通信技術者) | 1.54 |

| 建築土木職(建設・採掘の職業) | 5.16 |

| クリエイター職(美術家、デザイナーなど) | 0.21 |

| 保安関係 | 6.58 |

※パート含む

※出典元:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和5年3月分及び令和4年度分)について(参考統計表)」(https://www.mhlw.go.jp/index.html)

保安関係や建築土木職など有効求人倍率が1を大きく超える職種がある一方で、事務職やクリエイター職のように1に満たない職種もあります。

職種によっては人手不足が深刻化しています。このことを考慮しながら自社の採用戦略を検討しましょう。

有効求人倍率が高い職種

前項で紹介した表から、有効求人倍率が特に高い職種をピックアップすると、次の2つとなります。

- 建築土木職

- 保安関係

それぞれの求人事情を把握していきましょう。

建築土木職

建物やインフラの建設にかかわる建築土木職の有効求人倍率は、5.16と非常に高くなっています。

特に、型枠大工やとび工、鉄筋工などの建設躯体工事にかかわる仕事や、土木作業員、鉄道道路工事作業員、ダム・トンネル掘削作業員など、現場で身体を動かす仕事の有効求人倍率が高い傾向にあります。

また、専門的・技術的職業である建築技術者や土木技術者、測量技術者の有効求人倍率も高くなっています。

土木職の人手が不足している理由は「職人の離職率の高さ」「若者の入職者数が少ないこと」があげられます。

加えて労働者の高齢化が進んでいるため、人材不足はこれからも続くと見られています。

保安関係

自衛官や司法警察職員、消防員や警備員といった保安関係の有効求人倍率も6.58と高くなっています。

保安関係の職種は、たとえば警備員は悪天候のなかでも長時間野外に立ち、神経を鋭敏にしていなければならない、自衛官や警察官はいざというときには命を懸けて市民を守らなければならないといった、重要な役割を担っており、強靱な体力や精神力、使命感が求められています。

応募者を集めることが難しく、人材の確保が課題となっている職種の一つです。

有効求人倍率が低い職種

前項で紹介した表から、有効求人倍率が特に低い職種をピックアップすると、次の2つとなります。

- 事務職

- クリエイター職

事務職

事務職の有効求人倍率は0.52と、1を下回る数値であるため、買い手市場の職種であると言えるでしょう。事務職は残業が少なめ、土日が休みなど、ワーク・ライフ・バランスがとりやすく、求職者からの人気も高い職種です。

事務職の中でも、書類作成やデータ入力など事務作業全般を担当する一般事務の職業は、さらに有効求人倍率が低い傾向にあります。

ただし単純なデータ入力や書類作成といった事務作業は今後デジタル化していくとみられ、「採用枠も減るのでは?」とも予想されています。

クリエイター職

イラストレーターやデザイナー、写真・映像撮影者などのクリエイター職の倍率は、事務職よりもさらに低くなっています。理由は、フリーランスとして採用するケースが多いことが考えられます。

また、正社員採用であっても、ハローワークや求人サービスを経由せずに採用されることが多く、有効求人倍率に反映されにくい面も指摘できるでしょう。

【職種別】採用活動を成功させるポイント

企業が採用活動を成功させるためのポイントは、職種別に異なります。この項目では、職種ごとに採用活動で意識したいポイントや、採用希望者に求めるスキルをご紹介します。

- 営業職

- 事務職

- 販売職

- サービス・接客職

- 社会福祉専門職

- ITエンジニア

- 建築土木職

- クリエイター

自社が現在求めている職種はなにか、どのような人材が欲しいのかを考えながら、各職種ごとのポイントを把握しましょう。

営業職

営業職の採用では、自社が求めている営業担当者の人物像をしっかりと提示できるようにしましょう。現在自社で活躍している営業担当者の戦略や人物像などを分析して、具体的な属性を提示することが大切です。

コミュニケーション能力や課題解決力は、どの企業の営業職にも求められます。そこをベースとしてさらに自社の業務内容に踏み込み、今回の採用で求める人物像を具体化させます。

顧客や扱う商品に応じた営業スタイルを確立すれば、採用ミスマッチの防止につながります。

求職者が自社の顧客と商品に合った営業ができるかどうかを確かめましょう。

事務職

有効求人倍率の高さからも分かるように、事務職は人気の職種です。応募者が集まりやすいため、採用基準の優先順位を決めて応募者を絞りましょう。

どのような能力を持つ人材が欲しいのか、社内で検討することが大切です。資格やスキル、経験など優先順位を明確にして、採用担当者間で共有しておきましょう。

販売職

顧客と直接接することの多い販売職は、取り扱う商品に応じて採用ターゲットを具体的に設定することが大切です。

たとえば「取り扱うのは、商品かサービスか」「料金は高額かリーズナブルか」「対象顧客は年配か若者か」など自社のスタイルに合わせて、求める人材像を設定します。

サービス・接客職

サービス・接客職では、コミュニケーション能力や共感力が重要な要素となります。顧客に対する姿勢はもちろん、働く仲間との協調性も重要です。採用担当者は、採用のプロセスで求職者の適性をしっかりと見きわめましょう。

また、求職者から選ばれる企業になるためには、企業側から待遇やキャリアステップを明確に示す必要があります。昇進や本部への異動など業務に携わるステップを示すことで、求職者の意欲を高めることもできるでしょう。

社会福祉専門職

社会福祉専門職は、高齢者の介護や、保育園・幼稚園など育児に関わる職業です。この業界も人手不足が続き、売り手市場が続いています。そのため採用側は、勤務時間や待遇、休暇の取りやすさなどをあらかじめ提示することが重要です。

求人広告では福利厚生や研修制度をアピールし、求職者の環境が整っていることを示しましょう。また、職場見学会やインタビューで実際に働いている職員の声を紹介し、自社の魅力や現状を伝えることも有効です。

ITエンジニア

ITエンジニアは、個々が持つ能力や経験で活躍できる環境が大きく異なる職種です。自社が使用するプログラミング言語や開発環境を明確に提示して、必要としている能力を持った人材を絞りこめるようにしておきましょう。

また、ITエンジニアのスキルは専門性が高く、採用担当者だけでは見きわめが難しいことがあります。保有資格や経験年数だけを参考にして採用すると、自社に必要なスキルを見抜けないかもしれません。そんな採用のミスマッチを防ぐためには、自社で活躍しているエンジニアに選考に入ってもらうことをおすすめします。

また、未経験採用を行う場合は、研修やステップアップの制度があることをアピールするのも大切です。

建築土木職

建築土木職は、重労働で大変である、というイメージを持っている方が多いため、業務内容のほかにポジティブな情報を合わせて提示することが重要です。

残業時間の縮小や休暇日数の増加など、ワーク・ライフ・バランスを考慮した環境であることをアピールしましょう。採用サイトやSNSを活用し、社内の様子やスタッフに対するインタビューを動画などで公開し、若い世代に自社の魅力を伝えることも有効です。

また、技術習得やキャリアアップのサポート体制が充実していることをアピールできれば、スキルアップを望む人材が集まりやすくなるでしょう。

クリエイター

クリエイターを採用する際は、これまでの実績が判断材料になります。ポートフォリオなど作品集を提出してもらいましょう。作品を見せてもらい、自社が求めるものと合致しているかを確認します。

また、作品だけでなく、コミュニケーション能力や情報整理能力も採用の判断基準に加えることが重要です。フリーランスのクリエイターを正社員採用する場合などには、会社というチームでスムーズに働けるかどうかを見きわめる必要があります。

地域別の有効求人倍率

有効求人倍率は地域によっても異なります。厚生労働省発表の2023年3月の統計結果から、地域ごとの有効求人倍率をご紹介します。

|

地域 (就職地) |

有効求人倍率 (季節調整値) |

| 北海道 (北海道) |

1.18 |

| 東北 (青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県) |

1.43 |

| 南関東 (埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) |

1.17 |

| 北関東・甲信 (茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県) |

1.53 |

| 北陸 (新潟県、富山県、石川県、福井県) |

1.63 |

| 東海 (岐阜県、静岡県、愛知県、三重県) |

1.41 |

| 近畿 (滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県) |

1.18 |

| 中国 (鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県) |

1.58 |

| 四国 (徳島県、香川県、愛媛県、高知県) |

1.46 |

| 九州 (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県) |

1.34 |

※記載数値は、新規学卒者を除きパートタイム分を含む

※出典元:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和5年3月分及び令和4年度分)について(報道発表資料)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32763.html)

多くの地域で1を超えており、日本は現在売り手市場にあることがわかります。自社が求めている職種の有効求人倍率とあわせて、採用戦略を検討しましょう。

有効求人倍率を参考にする際の注意点

有効求人倍率は、採用戦略を検討する上でとても重要な数値です。参考にする際は、次の点に注意しましょう。

- ハローワーク以外の求人・求職は反映されない

- 正社員に限定した数値ではない

それぞれを順番に解説します。

ハローワーク以外の求人・求職は反映されない

有効求人倍率は、ハローワークが把握する求人数と求職者数に基づいて算出されます。このため、厚生労働省の管轄下にない民間の求人サイトの数値は考慮されていません。

採用戦略を検討する際には、有効求人倍率に加えて求人サイトの動向もチェックしましょう。また、求人サイトごとに得意としている業種や職種、年代や地域も異なるため、参考にするサイトは自社の業務内容を考慮して絞り込みます。

正社員に限定した数値ではない

有効求人倍率は、正社員に限定せず、雇用期間を定めている有期労働契約や、非正規の求人数も含んだ上で算出します。

そのため、有効求人倍率=すべて正社員と捉えないようにしましょう。厚生労働省が発表する有効求人倍率は、正規と非正規を区別せず、すべての雇用形態の求人を含んでいます。

また、「正社員の有効求人倍率」と発表されている数字も、算出に使われる「パートタイムを除く常用の月間有効求職者」には、派遣労働者や契約社員を希望する人も含まれているため、厳密には正社員に限った数字ではないことを考慮しておきましょう。

有効求人倍率を参考に求人・採用業務を計画しよう

有効求人倍率は、労働市場の現状把握にとても有効な指標です。2023年3月時点全国的に有効求人倍率が高く、売り手市場であるため、企業よりも求職者が労働市場では有利な傾向にあると言えます。

職種によっては有効求人倍率が極端に高い、あるいは極端に低いというケースも珍しくありません。自社が求める職種の有効求人倍率をチェックし、適切な採用戦略の検討が求められます。

採用で注意すべきポイントは職種ごとに異なります。求職者の資質を見きわめるために専門的な知識・技術が必要な場合は、自社の担当者に知見を借りる必要があるでしょう。

労働市場の変化に応じて最適な採用戦略を図るために、今後も有効求人倍率の最新情報に注目していきましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。